以下的故事,為「此情不渝」做了最好的解釋。

來自中國貴州遵義的杜虎珍,在19歲那年,經家人介紹嫁給小她三歲的同鄉小伙子黃俊夫(原名為黃光明)。

新婚不過三個月,丈夫便去參軍,開始輾轉多地。1943年,杜虎珍隨軍去遵義市湄潭縣住了幾個月,懷有身孕後回到老家待產。

1944年,杜虎珍在家中產下兒子黃髮昌(2022年去世)。

幾天後,黃俊夫因母親去世,短暫回鄉奔喪,這是他第一次、也是唯一一次見到剛出生的兒子,也是家人最後一次見到他。

打理完後事,黃俊夫又離家到遵義參加青年軍招考,隨後到重慶學習,之後再也沒有回來過。

家人通過往來信件得知,黃俊夫後來前往廣州工作,地點為廣州信和堂大藥房,具體工作內容不詳。

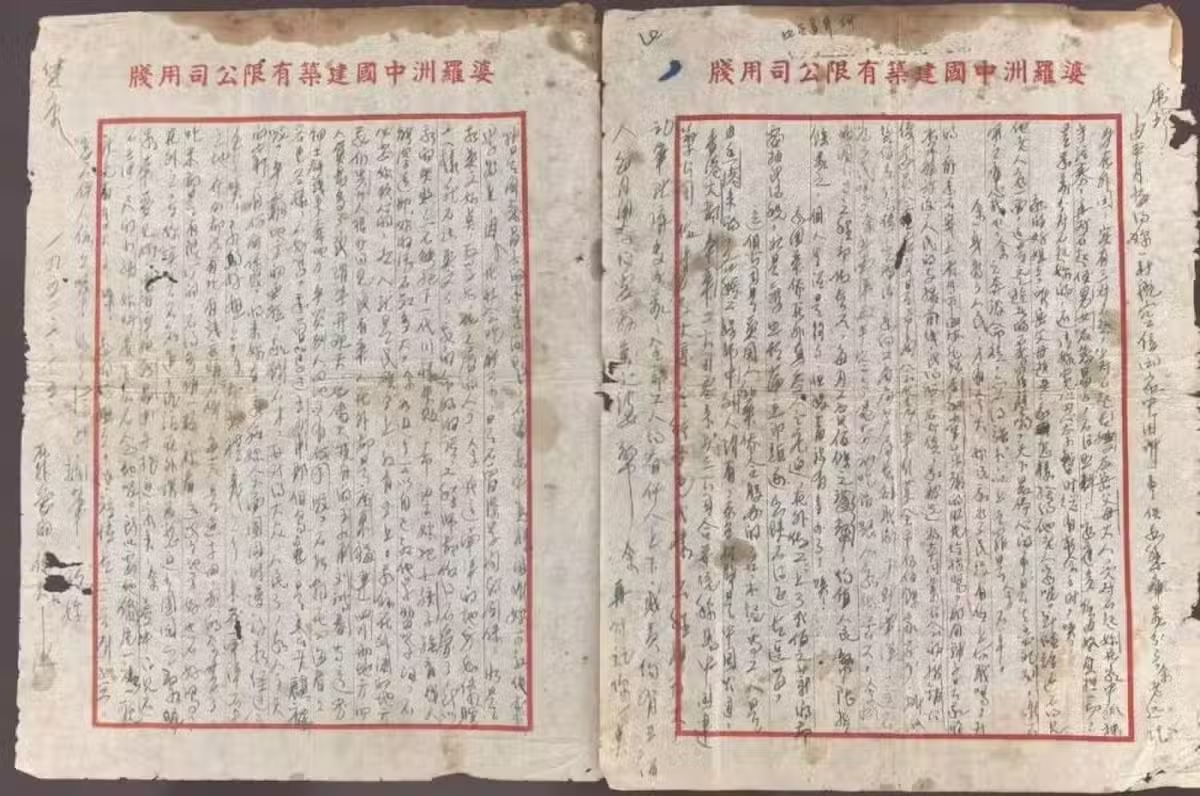

1946年,他曾從廣州寫信回家,地址為廣州市海珠北路。1950年,他輾轉至香港,隨後赴馬來西亞北婆羅洲中國建築有限公司工作,其間曾多次寄信回家。最後一封信件日期為1952年1月15日,此後便徹底失聯。

家人與黃俊夫的聯繫,目前僅剩一封家書,連一張他照片都沒有。

這封家書寫在「婆羅洲中國建築有限公司」的信紙上,黃俊夫在信中寫到他讀書不多,僅憑體力打工勉強維生,在南洋一無所有,因此讓妻子無論家裡多麼困難,一定要教導兒子把學業放在首位。希望妻子能把孩子撫養成才,幫助他深造。

信中也提到,他心繫家人,思念兒子,所以想要一張兒子的照片,也說「我常夢見你......我們終究會有再相見的時候」,屆時自己能親自教孩子學問。

(新聞晨報)

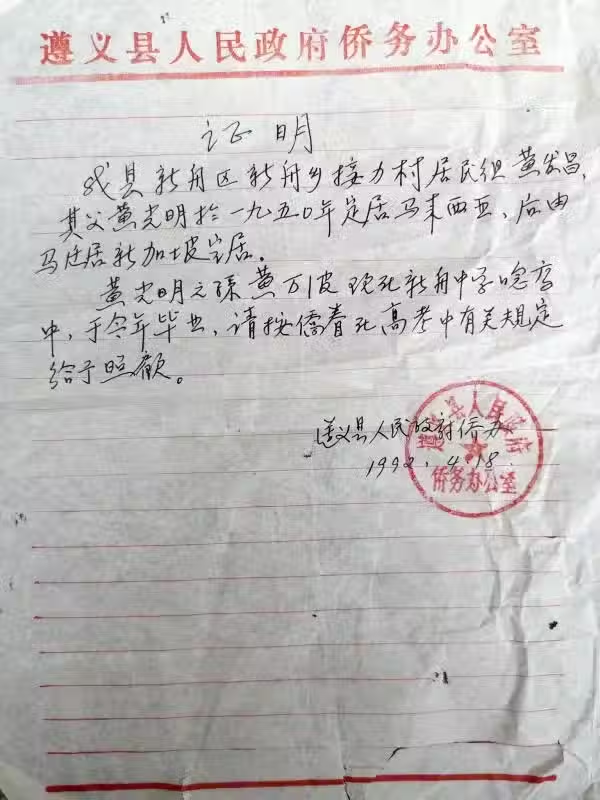

對於他的下落,家人的唯一線索是一封由遵義縣人民政府僑務辦公室的證明書。

證明書是在1992年發出,並指黃俊夫在1950年定居馬來西亞,後由馬國遷至新加坡定居。

(黃麗英提供)

杜虎珍就是憑著這份證明,認定丈夫人在新馬。

媒體經過一番搜尋後發現,黃俊夫曾開過金店和藥店,看起來生活很好。

黃俊夫的孫女黃麗英(49歲)早前告訴《聯合早報》,和爺爺一起參軍的一名老鄉曾在1992年回到遵義,他說在廣州與爺爺分開,爺爺當時與一名孫姓的湖南女學生走得很近,還提供女學生的照片,側面了解他的意思是爺爺有了女朋友。

以下的照片於1952年隨黃俊夫的家書一同寄回中國,但信中沒有說明她是誰,家人認為這可能是黃俊夫另娶的孫姓湖南女子。

(杜虎珍孫女婿提供)

黃俊夫為何與家人斷聯繫?這73年究竟發生了什麼?

用一生來等待這個認識不久的男人

與丈夫僅相處不到一年的時間,杜虎珍卻願意等他80年。

杜虎珍自1944年就獨守老屋,照顧著丈夫的父母、撫養兒子、一人撐起了整頭家。

孫女黃麗英告訴媒體,奶奶不識字,生活過得很艱苦,白天做農活,晚上要織布、編草鞋,但她非常樂觀,教導父親和孫輩好好學習,做對國家、對社會有用的人。

杜虎珍不負丈夫的叮囑,撫養孩子成才,兒子黃髮昌知道母親的艱辛,發奮讀書,最終成為了一名教師。

在漫長等待歲月里,杜虎珍保存著丈夫的帽子、兩人結婚的嫁妝三件套,比如嫁衣,首飾以及嶄新棉被。

她也將兒子黃髮昌從小的衣物、畢業證書以及他成長後各類工作的證書都保存完好,似乎期待有一天能讓丈夫通過這些舊物,彌補錯過兒子成長歲月的缺憾。

杜虎珍的家人詢問她改嫁的事情時,她表示,

害怕自己改嫁後,丈夫黃俊夫會回來,因此,一直都沒有改嫁的念頭。

「他答應過會回來的,我就等到最後一刻。」

儘管晚年四世同堂,兒孫繞膝,杜虎珍仍未放下對丈夫的思念。她時常翻閱黃俊夫留下的唯一書信,輕聲念著信中那句「總有相會之時」。

也許「下落不明」、「生死未知」給了她生活的期盼?

自2012年,家屬和志願者通過網絡、電視台等渠道發布尋人啟事,並曾前往新加坡、馬來西亞等地探尋黃俊夫的下落,遺憾的是始終未能找到他。

本地媒體《聯合早報》和《聯合晚報》在2019年就為他們刊登了尋人啟事。

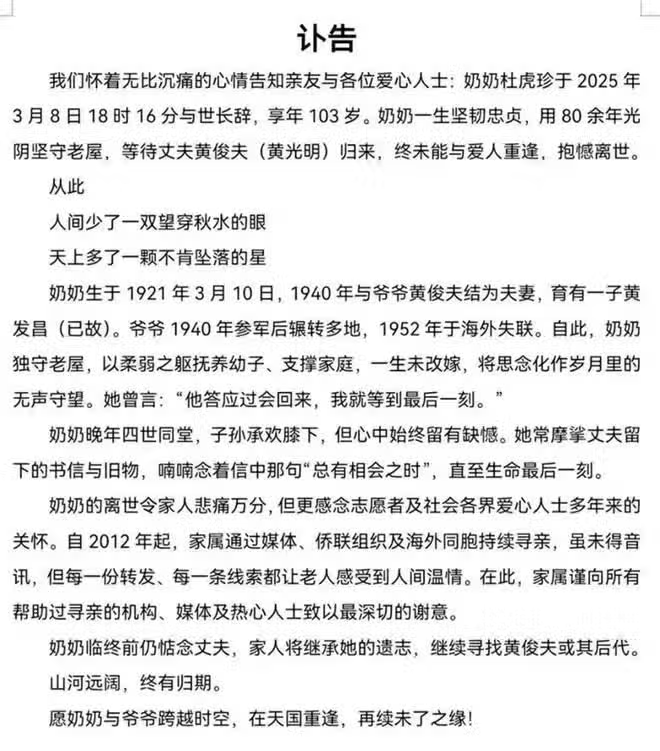

可惜的是,杜虎珍在2025年3月8日與世長辭,享年103年,始終無法與愛人重逢。

家人說,杜虎珍臨終前仍然記掛著丈夫,家人接下來希望可以替她完成未了的心愿,繼續為她尋找黃俊夫和後代的下落。

杜虎珍的訃告。(網際網路)