大家好,我是Summer,穀雨星球主理人。

今年起,有一批難以忍受動不動上網課的家長將目光投向海外學校,其中,中西結合的新加坡、陪讀簽證易辦理(只發給女性)成為了不少不想放棄中文的家長首選。

■小紅書上關於新加坡國際學校的筆記已經超過了2萬篇。

大量新移民蜂擁而至,新加坡的房價在一個月內漲了兩三千新幣,按照匯率換算,也就是一漲就漲了人民幣一兩萬。哪怕這樣也沒能阻擋全職陪讀媽媽們的熱情。

開學這一個月來,我也收到了不少奔赴新加坡讀書家長從一線發來的反饋,其中有正向的,也有不大滿意的。

新加坡學校到底「水不水」?陪讀到底「卷不捲」?

今天,我請來了一位前往新加坡求學大軍里的專業人士——

曾在上海某知名雙語學校擔任管理崗的Eva,從老師和家長雙重身份,寫下了她對新加坡國際教育的初觀察。

■根據Sleepseeker的研究,新加坡是目前世界上最疲勞的國家,排在第一位,比中國還要卷。

從「內卷」到「更卷」?

今年8月初,我告別了在上海一所雙語學校的管理工作,帶孩子來新加坡讀初中。娃入讀了新加坡的一所國際學校,我則開始了全新的異國陪讀生活。

▲我們娘倆的行李,就此遠赴異國 先來算下遠赴異國求學新加坡的花費,先要考量好。 目前來說,截止目前基本吃穿住行一年算下來,也花了百萬,消費絕對不比上海低。

中介3萬/一次性

學費23萬/年

興趣課4萬/年

租房:三房公寓35萬/年(這個很貴因為全家一起來新加坡了)

吃喝日常:30萬/年

醫療保險:4萬/年

我們之後還打算買輛車,但現在車牌非常貴,拍個車牌差不多是50萬左右,稅也漲到了18%,買車的成本比國內貴三倍,加起來一輛不錯的車至少要支出一百萬。

不少同事和家長朋友戲稱我這個行為,是從一個比較卷的賽道「潤」到了另一個更卷的賽道。 畢竟放棄了一份全職工作,加上有關新加坡全民熱衷補習,小學早早分流的情況,被媒體報道也不是一次兩次了。

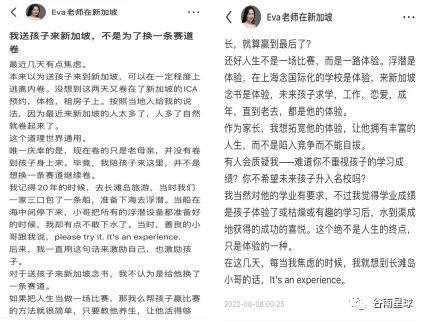

作為一個在上海扛了十幾年「反內卷」大旗的體制外老師,我在小紅書發了一篇題為《我送孩子來新加坡,不是為了換一條賽道》的文章。

大意是我帶孩子來新加坡,是為了給自己和孩子拓寬體驗,而不是以考大學為終點,陷入另一個賽道。

▲我在8月8日寫的小紅書

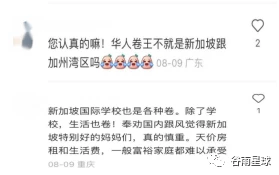

沒想到,我收到了許多有意思的留言。 在國內的家長紛紛表示:聽說新加坡很卷的,你這是去錯了地方。

已經在新加坡陪讀的家長則埋怨我這樣的後來者:「新加坡本來不捲,這股歪風邪氣就是你們這些新移民帶起來的。」

還有本地土生土長的家長告訴我:

在新加坡,卷不捲都是家庭自己可以選擇的,要雞娃有豐富的資源,要躺平也沒人來給你壓力。

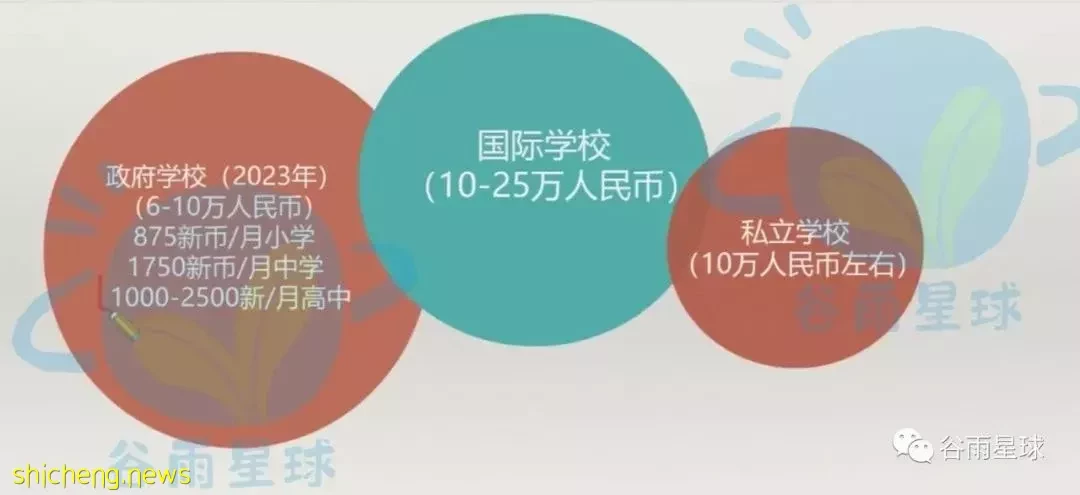

而本著「實踐是檢驗真理的唯一標準」這個從小接受的唯物主義價值觀,我決定陪娃體驗以後再來判斷孰是孰非。 來新加坡之前,不少中介建議我們考政府學校,因為國際學校比較「水」,更何況我替孩子選擇的是一所「二類」國際學校。 新加坡的教育體系分為政府學校、私立學校和國際學校,類似國內的公立、民辦和國際學校,外國人都能讀。

▲圖片來自穀雨星球「全球升學規劃」工作坊新加坡專場的PPT

政府學校最便宜,國際學校最貴。

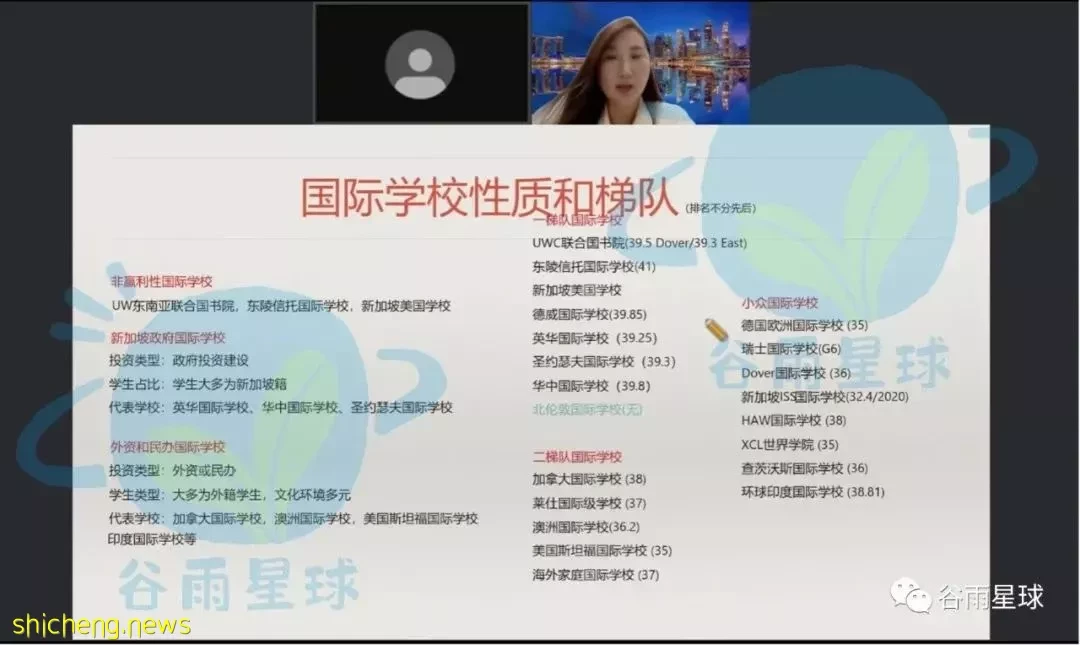

新加坡學校雖然沒有固定的排名,但是也有大家認可中的梯隊,比如一梯隊的德威/UWC/新加坡美國學校/英華/東陵信託等。

▲圖片來自穀雨星球「全球升學規劃」工作坊新加坡專場的PPT,主講人是家有三娃,走了新加坡三種不同教育路徑的Connie老師。

新加坡學校「水不水」? 身為教師,我深知教育體系裡的複雜和個性化,我不太贊成將學校分為三六九等進行排名。 尤其是國際教育,其本身就是多元、有特色和有個性的,很難進行標準化的評估。 在上海,我替孩子選擇的也是小而美的體制外雙語,所以我們到新加坡以後,我們選擇的還是一個低調的國際學校。

▲學校的圖書館和操場

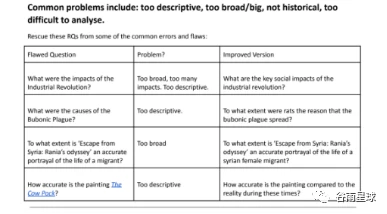

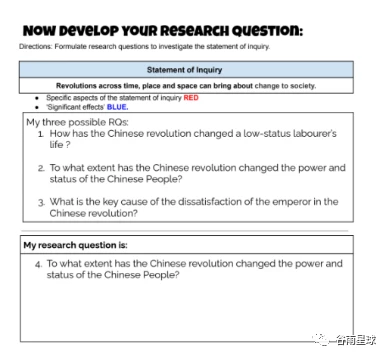

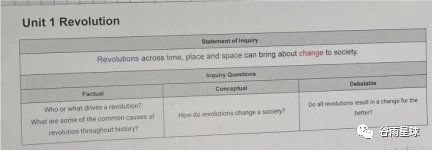

那麼跟上海比,新加坡的二梯隊國際接學校到底「水不水」呢? 舉個例子,娃上了兩周學後,忽然被社會學這門課里第一次的作業難住了,老師要求孩子在學習了兩周的「變革」以後,設置自己的研究問題。

娃一臉懵向我求助,

然而,作為一個生在國旗下,長在陽光里的社會主義中年人,我對於「變革」這個詞的理解本身就比較片面,更不要說輔導中學生就這個話題來提一個高質量的研究問題了。

這個時候,老師又進一步要求:這個問題——不能太具體,也不能太寬泛,不能局限於歷史,還要易於分析。

抓耳撓腮的孩子決定第二天去找老師求助:

娃:老師,我提不出問題。

師:「變革」這個詞是什麼意思?

娃:就是成立新的國家。

師:那怎麼解釋「工業革命」,「科技革命」?

娃:那「變革」就是從舊的變成新的?

師:除了我們課堂上學過的法國大革命,你還了解哪些世界上的變革嗎?

娃:我大概了解,中國在過去的一百多年時間,發生了很多變革。

師:很好,那就圍繞這個來提問吧,老師先給你推薦幾本書,去圖書館看了再寫問題。

經過孩子的閱讀和思考,他先提出了三個問題總算入了老師的法眼,最終選了其中一個問題被允許開展下一步的研究。

▲最後娃上交的研究問題,大意為:中國的變革如何改變了勞動者的生活?中國的變革在什麼程度上改變了中國人民所擁有的權利?在中國變革中,百姓對皇權最大不滿的矛盾源自哪兒?

在我看來,這樣的社科教學肯定不「水」。

因為孩子在課前就要做好大量預習準備,以便把有限的課堂時間留給師生和生生的思維碰撞。

課後如果有不明白的地方,孩子需要及時請教老師,獲得個性化的輔導。

▲研究「變革」的部分課堂筆記

大部分國際化學校提倡的全人教育也好,培養軟實力也好,目標都指向都不僅僅是做題,而是培養解決問題的能力,養成終身學習的習慣。

而這種習慣跟如何批判性地以全人視角看待社會議題息息相關。在某種意義上,這種能力目前只有在本土之外才能獲得。

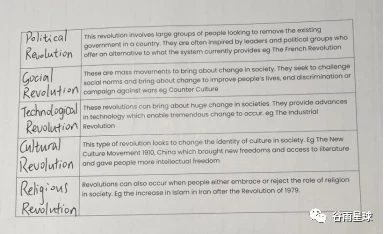

不過,實話實說,有一門學科,在我看來比較「水」,這就是中文。

雖然很多新加坡留學中介都說,這裡是雙語教育,有70%的華人,到處都能說中文,所以孩子來了以後中文學習肯定不成問題。

但是實際上,新加坡的華文教學,即使在政府學校,比中國的還是會簡單不少。

▲圖片來源於網絡

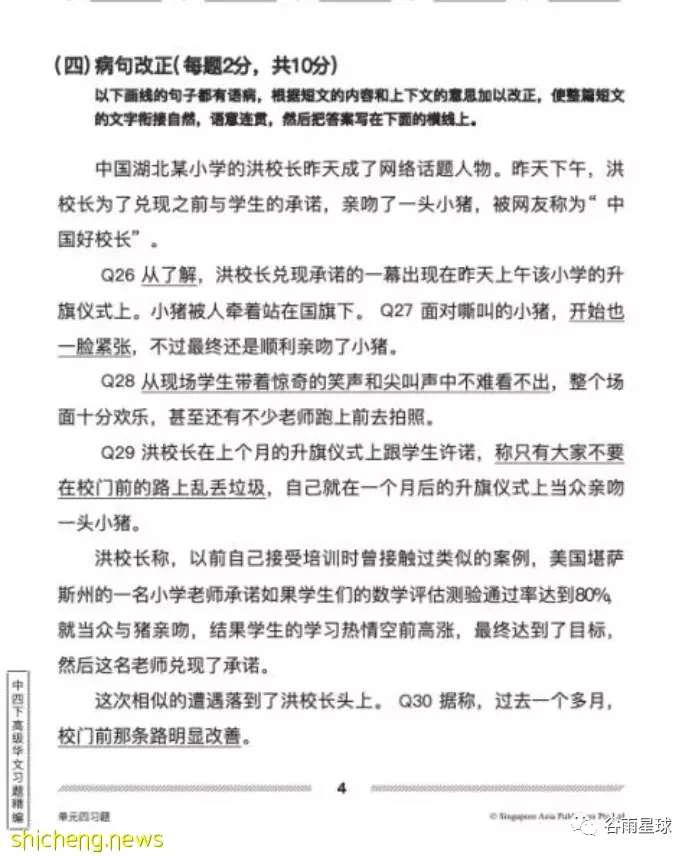

我隨便搜了一下O水準高級華文一個練習卷,從裡面的改錯題和閱讀題,以此來洞察一下新加坡初中階段本地孩子的中文水平。

在這個改錯題的內容,孩子憑在中國培養的語感是完全可以應付的。

相對來說,如果孩子要念政府學校的,寫作的確需要練習,因為中學要寫議論文,積累素材,整理邏輯,自己的觀點,都需要訓練。

▲圖片來源於網絡

總結一下,我覺得中國的語文更注重文學素養,新加坡的華文更注重應用能力。

政府學校的華文尚且如此,那麼國際學校的中文就更「拉跨」了,所以娃在體驗了一節最高級別的校內中文課以後,毅然改學了法語。

還有家長們非常關注的數學對比,我是數學老師,之後會好好研究下再詳細寫一篇文章分析。

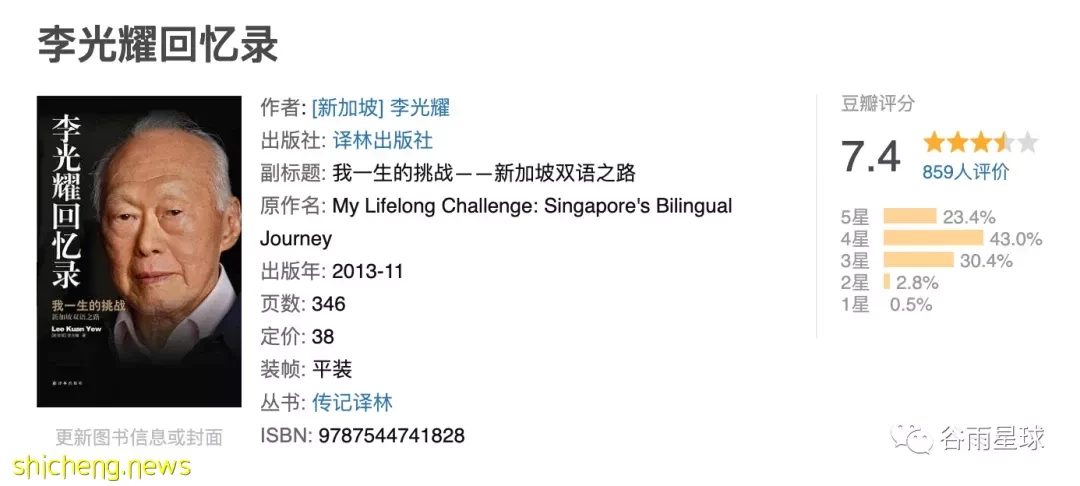

■了解新加坡雙語教育的發展,華文在新加坡走過一條非常坎坷的路。