眾所周知,蟑螂總是出現得神出鬼沒,通過微小的縫隙侵入房屋,這種天生的能力卻能將它變成災難現場救援人員的好幫手。南洋理工大學的科學家團隊在經過不斷實驗中研發出了機械蟑螂,並期待在未來能投放使用。

合適的機械昆蟲

研究團隊鎖定的實驗對象名為馬達加斯加嘶嘶蟑螂(Madagascar hissing cockroach),該品種一隻成蟲平均長6厘米,比當地品種長2厘米。

機械蟑螂 圖源:ST

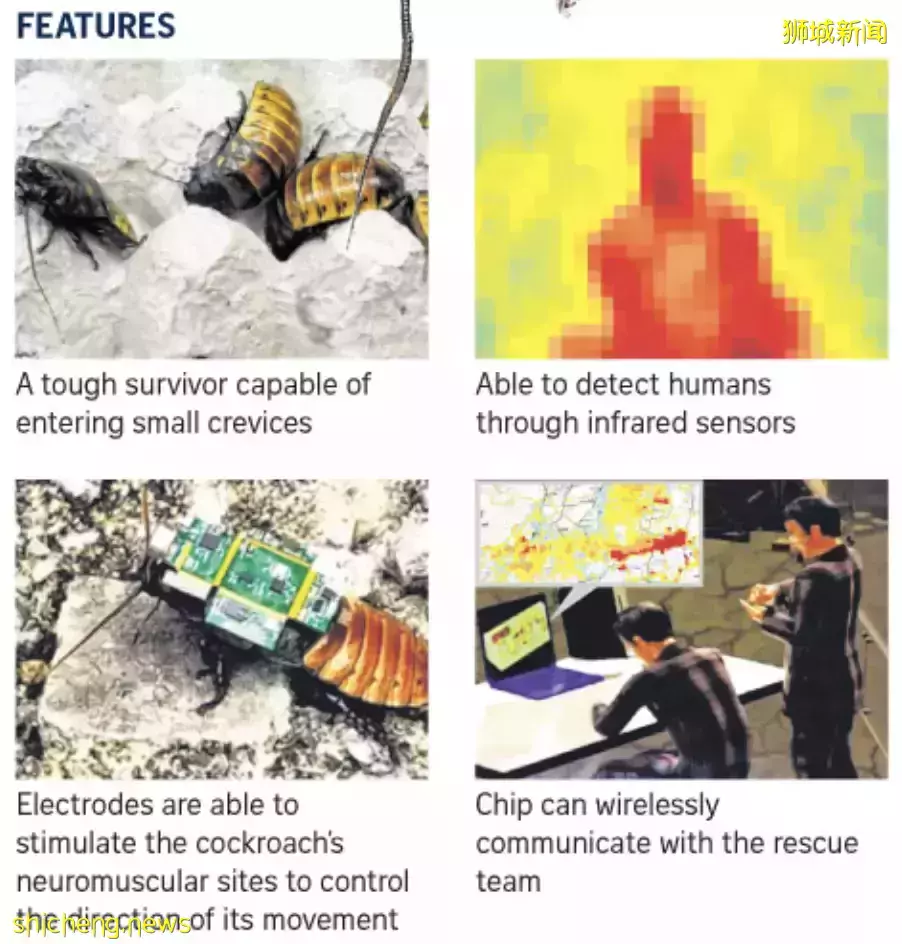

因為其體型足夠大,來自機械與航空航天工程學院的 Hirotaka Sato教授和他的團隊為該蟲配備了一個 5.5 克的「背包」,該「背包」由多個傳感器組成,其中包括能夠預警氣體的傳感器,如二氧化氮。

機器人蟑螂身上還攜帶一個小型紅外線攝像頭,可以通過採集溫度特徵來檢測生命,在災難的救援現場時可以大量釋放它們,以大面積支持搜救。

存放在NTU的進口實驗昆蟲 圖源:ST

馬達加斯加噝噝蟑螂的生命力頑強,據報道它們能夠承受比人類多10倍的輻射,並且在沒有頭的情況下存活7天,因為它們能夠通過兩側的氣孔呼吸。這些活蟑螂中有100到200隻被安置在機械與航空航天工程學院實驗室的容器中。

蟑螂幫助災害救援

Sato教授的研究始於四年前,目前正在與新加坡家庭團隊科學技術局(HTX)和工程公司Klass Engineering and Solutions進行合作。

前排右一為Hirotaka Sato教授 圖源:ST

該團隊使用檢測算法發現,研究的蟑螂或半機械蟲能夠以87%的準確率來區分人類和非人類受試者。實驗估計,在大約5平方公里的搜救區中大約需要500 只這樣的蟑螂,便可以高效工作。

Ong Ka Hing先生,作為HTX機器人、自動化和無人系統專業中心副主任,他表示,搜救團隊必須在災難來臨的情況下與時間賽跑,尋找倖存者。

機械蟑螂的特徵 圖源:ST

由於救援活動的高功耗,最先進的微型機器人也無法持續長時間的救援行動。「但是部署一個昆蟲機器人團隊就有可能在危險且人類無法進入的狹小空間中繼續救援,可以保護救援人員,也可以提高行動效率。」

目前,HTX還在開發外形像一隻狗的機器人Rover-X,以支持新加坡民防部隊 (SCDF) 進行各種災難救援工作。

研究進行中

在實驗過程中,容器中的濕度和溫度經過調整,能夠模仿這些蟑螂的自然棲息地。該種類的蟑螂都是進口的,只需要大約四個月的時間就可以長到成年大小。

實驗過程 圖源:ST

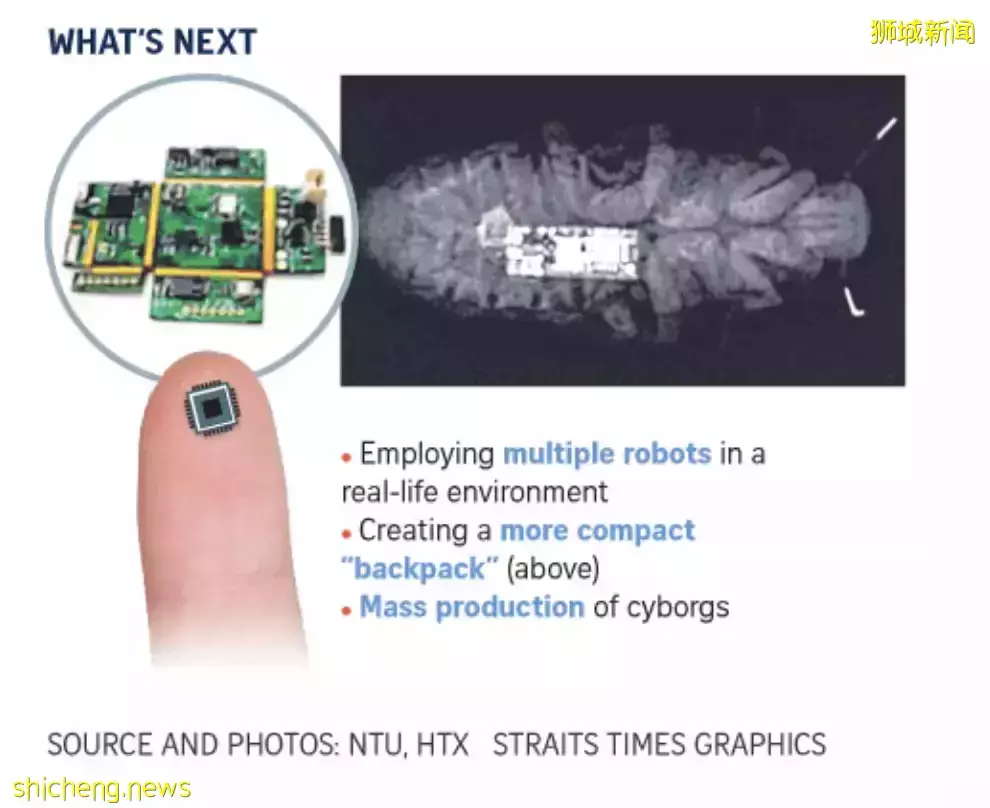

在最新的原型中,團隊會先用二氧化碳麻醉昆蟲,然後小心地刮掉蟑螂背部的蠟,將兩個電極和一個微晶片連接到它的背面。

幾分鐘後蟑螂恢復知覺,開始四處亂竄。所裝置的機器人背包中的微型計算機向昆蟲的神經肌肉部位輸出電信號,指導其運動。

該研究仍處於開發階段,工程師正在努力優化晶片和傳感器。目前研究主要集中在大規模製造這些晶片並將其安裝在蟑螂身上。

未來創新優化 圖源:ST、NTU

Sato教授希望能結合使用太陽能電池和生物燃料為電池充電,從而延長「背包」的運行時間。Ong主任也提出:「希望我們能夠在未來五年內在現場部署這些機器人昆蟲,以幫助國家的救援工作」。

以上就是關於NTU科學家團隊近期的創新研究,希望在未來該機械蟑螂不斷優化,助力世界各地的災害救援工作。不過小助手怕蟑螂,這怎麼辦?