1970年開始,我就充當先父福建蝦麵攤位的小販助手。別以為小販助手的工作只是須要捧捧蝦面,抹抹桌子,洗洗碗碟,把顧客要點的食物吆喝一遍,讓掌勺的頭手聽見就行了。

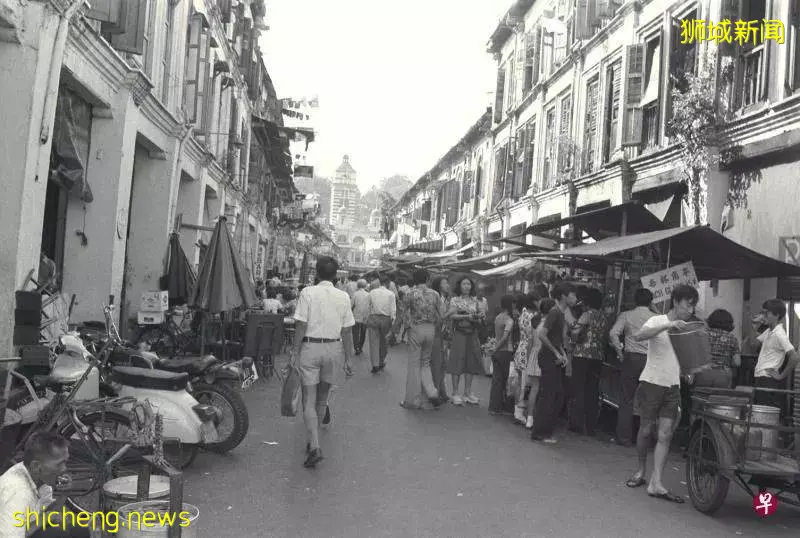

1975年的福南街:新加坡的美食街之一。(檔案照片)

清晨到巴剎購買食材

實際工作相當繁複,首先是起早摸黑,每天清晨五點十分就要起身,在睡蟲狠狠地咬噬下,在冷冽的刺骨寒風中,隨先父到巴剎購買食材。

然後回到攤位準備湯料,熬大骨,煮排骨、瘦肉、豬尾、蝦。將它們煮熟後撈起,切肉片、斬豬尾、摘蝦頭、剝蝦殼、切蝦片。此外,還要切辣椒,洗菜,浸米粉使之鬆軟易煮等。上午六點半左右開檔,為那些早起工作的藍領白領提供早餐。

最吃力的是,必須把客人點的食物牢記在心,準確無誤地做出來,絲毫不可出差錯。例如,有時候顧客三五成群結伴前來,點的食物不盡相同,有的蝦面不要蕹菜,有的豬尾面不要排骨,有的豬油渣多一點,有的不要豬油渣,有的要湯,有的要干,有的要辣椒多一點,有的不要辣椒。

總而言之,因為個人口味不同,喜愛不一樣,各種各樣的食物組合都有,在送上食物時,每一項「技術規格」都馬虎不得,否則就會嘗到「退貨重做」的苦頭。特別是當先父不在攤位上時,只剩下我一人演獨角戲,那時候記下顧客要的食物、煮麵、捧面的工作一腳踢,宛若在耍雜技。

收檔點算碗碟數目

下午五六點鐘,收檔的時候,所有碗碟的數目都要點算一遍,若有短缺,就要絞盡腦汁看看是放在哪一個顧客那裡,還未收回來。那個時候,小販的生意很注重鄰里關係,附近的居民打電話來訂餐,我們就要提供「送貨上門」的服務。

以前大華戲院對面的摩士街(Mosque Street)一帶都是戰前舊店屋,居民們住在二三樓,星期天下午搓麻將時肚子餓了,我就要在沒有托盤的情況下,手捧幾碗熱面,踩著木板做成的梯級上去,有一點搖搖欲墜的感覺,好像在走「平衡木」。這又是另一輪考驗身手的時候了。

清洗攤位時,煮湯和煮麵條的「湯頭」是重中之重。此外,放置麵條和食材的陳列櫥櫃,里里外外、上上下下都要抹乾凈。然後,洗乾淨的碗碟也要抹乾凈才可以放在玻璃櫥櫃里。

最危險的工作是把煮湯和煮麵的兩個大鍋中的剩湯和煮麵熱水,從已經熄火的火爐上提將上來,然後倒出來。這個連續動作講求的是力氣和熟稔,稍不留神就會被一大鍋高溫湯水所燙傷,後果不堪設想;如果腕力不夠的話,也是無法完成的。

當小販比當兵辛苦

因為做小販助手,整天站在火爐旁邊被火「烘烤」,再一直吸入熱騰騰的油煙,影響生理機能,造成胃口不佳,吃不下東西,容易生病。另外,整天與殘羹餿水和洗碗後的髒水為伍,我的雙腳也經常被浸泡成「香港腳」;香港腳是一種難以根治的皮膚病,需要藥物治療。這些都是職業病。

當完小販助手之後,我也高中畢業,入伍從軍去了。在當新兵時,我反而鮮少生病。所以我經常笑說,當小販比當兵辛苦。

雖然工作辛苦,收入微薄,但這十年的小販助手生涯,卻造就了我日後記憶力特別好,尤其是越細的東西記得越清楚。而且從小充當小當家的緣故,也讓我的人生韌性愈加堅韌,在往後很長的一段時間裡,許多沒人要做的髒活累活粗重活,我都似乎可以一肩扛起來做。

文:張森林