「選題人」電子商務(E-commerce)在新加坡增長迅速,給城市系統和現行規劃體系帶來諸多挑戰。CNA(亞洲新聞台)以此問題,採訪了NUS和業界的相關專家,分享了他們對E-commerce帶來的城市挑戰的思考。

一位專家說,如果新加坡向圍繞電子商務的規划進行大規模的轉變,那麼建立一個包裹運送的地下網絡就是一種可能。(插圖:Rafa Estrada)

來源:Cheryl Lin @CherylLinCNA, et al. 「IN Focus: How the e-Commerce Boom Could Shape Singapore's Urban Landscape.」 CNA, www.channelnewsasia.com/singapore/infocus-e-commerce-online-shopping-urban-planning-delivery-singapore-2109426.

對於34歲的送貨司機哈姆雷(Hamry)先生來說,大多數日子都是模糊的。他每天都要穿梭於新加坡多個小區,前往約130個家庭,給居民帶去他們熱切期待的物品:他們的網購訂單。在銷售高峰期,一天的送貨量可以達到270次之多。在這些時候,他的壓力可能會激增,因為有一個重大挑戰——在他所負責的私人住宅區找到可以停車的地方。

「這裡太窄了。你可以看到所有這些車都停在路的一邊。你就很難找到停車位。」

「(如果你把車停在你能停的地方),你會希望那個業主不要打開大門。如果不打開,他們就會對你鳴笛或要求你轉移。」

他說,即使在公共住宅區送貨,停車寬限期有時也不夠長。

而在一些沒有固定停車場的地區,人們不得不提防可怕的「計價員阿姨」——或說停車執法官員。

同行的司機,41歲的林珊迪(Sandy Lim)說,公寓也會不便。「對於某些公寓樓,只有用對講機才能動電梯。因此,即使你在整棟樓只有五次送貨,也需要通過對講機呼叫五次。」

他公司在淡濱尼的倉庫與他在宏茂橋和碧山的送貨區也有相當大的距離。

隨著新加坡繼續擁抱電子商務,這類問題可能會變得更加緊迫,從而產生對更多解決方案的需求。這可能會改變城市景觀。

例如,如果住宅區——包括私人住宅——有一個中央送貨點,減少挨家挨戶拜訪的需要,會怎麼樣? 在離居民區一箭之遙的地方建造更多倉庫是否能提高效率?如果甚至有一個自動化的地下包裹遞送網絡呢?

電商熱潮

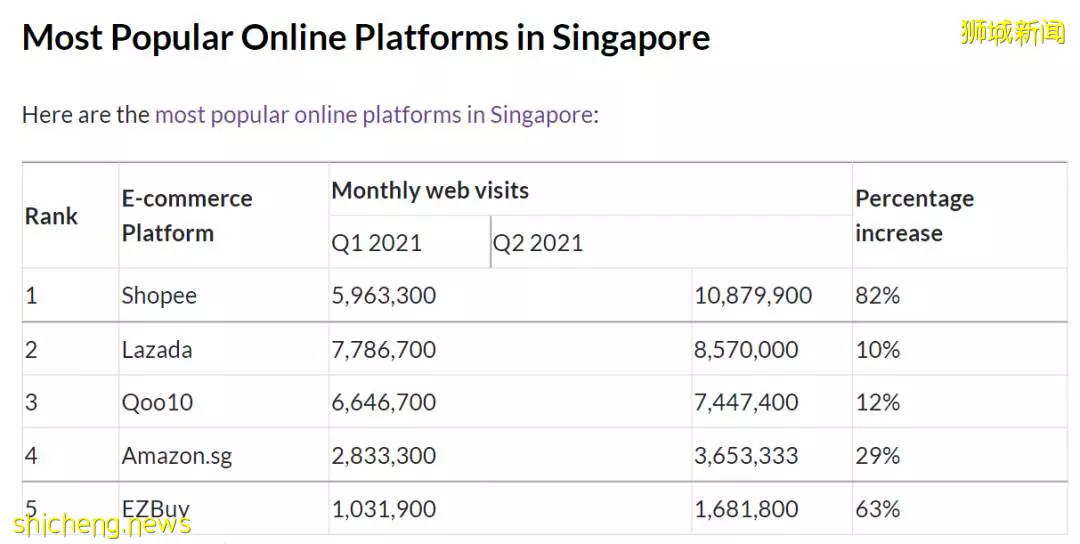

在過去幾年裡,電子商務——在線購買和銷售商品和服務——變得越來越流行。 新冠疫情動加速了這一趨勢,因為對流動性的限制促使更多人通過在線渠道不受阻礙地購物、獲得食品配送或雜貨等。

事實上,根據谷歌、淡馬錫(譯者註:新加坡一控股公司,經營新加坡開發銀行等36家國聯企業的股權)和貝恩東南亞公司(譯者註:貝恩公司新加披)的一份報告,2020年新加坡的電子商務市值較前一年暴漲了87%。

定期舉行的大型促銷活動持續推動網上的繁榮。在整個地區,單日銷售的商品多達2億件。

來源:「Statistics on E-Commerce Landscape in Singapore (Updated 2021).」 HeySara Provide Corporate Services for Company in Singapore, 15 June 2021, heysara.sg/statistics-on-e-commerce-landscape-in-singapore/#:~:text=Statistics%20on%20E-Commerce%20Landscape%20in%20Singapore%20%28Updated%202021%29,a%20compound%20annual%20rate%20of%208.35%25%20in%202021.

在最近的國慶節周末促銷中,電子商務平台Lazada告訴CNA,它在8月8日的銷售額同比增長了70%。蝦皮購物(譯者註:Shopee,總部設在新加披)表示,該日前12小時的訂單量達到了去年的5倍。

據貝恩分析稱,總體來看,電子商務的市值 今年可能達到40億美元之多,到2025年將翻一番。

新加坡準備好迎接這一繁榮了嗎?

但專家稱,這可能會給人口密集的新加坡帶來挑戰。

CPG諮詢公司(譯者註:為新加坡建國的主要發展諮詢專業機構之一)城市規劃高級副總裁Iyn Ang女士說,像哈姆雷先生和林先生這樣的司機所面臨的問題,只是現有城市系統被破壞的一些例子。

她說,這主要是因為「缺乏支持性的基礎設施」,來適應新的送貨服務。

她說,紐約等城市也面臨著類似的問題。報告顯示,在密集的住宅和商業區,對空間的競爭越來越激烈。

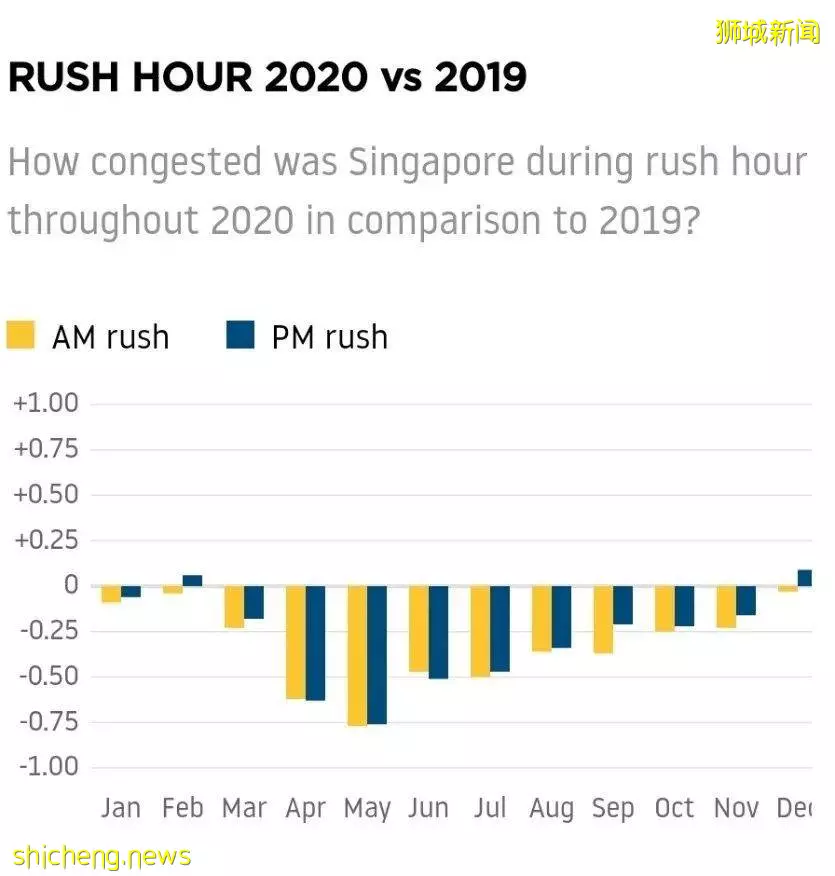

新加坡管理大學(SMU)的劉洪泉(Lau Hoong Chuin)教授說,隨著電子商務的發展,急劇增長的送貨服務也可能堵塞道路。

他指出,運送貨物的車輛已經遠遠多於普通乘客的車輛。官方數據顯示,2020年有超過14萬輛貨運車輛,相比之下,約有15700輛計程車和超過71000輛私人租賃車輛。

來源:「Singapore Traffic Report: TomTom Traffic Index.」 Report | TomTom Traffic Index, www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/singapore-traffic/.

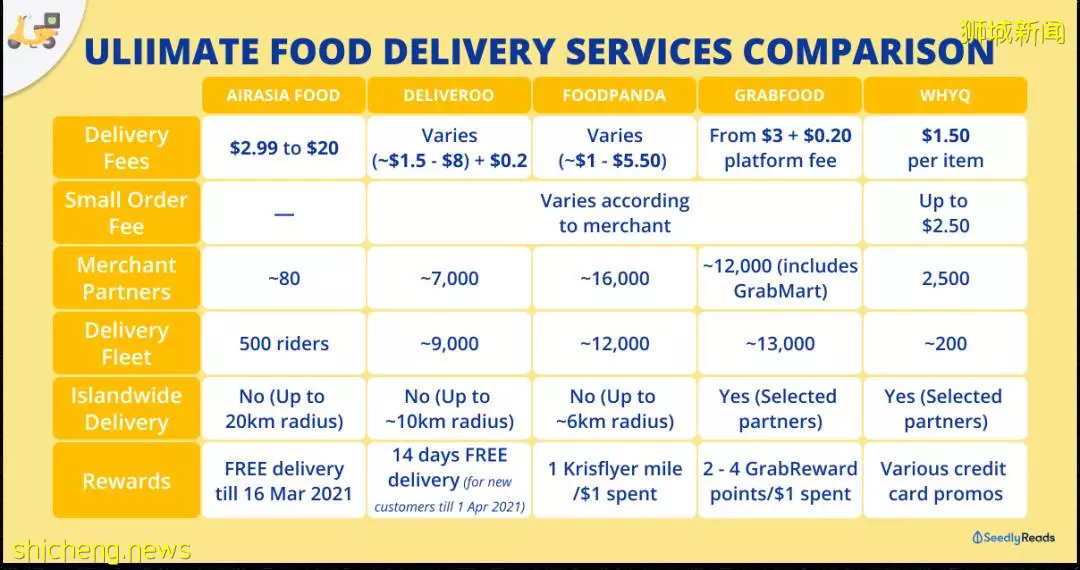

劉教授的工作專注於使用人工智慧和數據來改善物流。他說,使用摩托車送貨的情況也「不可否認地成倍增加」。

「在(所有平台,比如)GrabFood、戶戶送(Deliveroo)、空腹熊貓(Foodpanda),他們已經有超過24000名這樣的騎手。」

來源:「Singapore Food Delivery Services COMPARED (2021): AIRASIA Food Vs Deliveroo vs Foodpanda vs Grabfood vs Whyq.」 Seedly, 12 Mar. 2021, blog.seedly.sg/best-food-delivery-singapore/.

「想像一下,如果他們每人每天至少送20次貨,你會很容易得到50萬次出行的數據。這會讓你感覺到我們的道路有多繁忙。」

他說,有趣的是,你也會看到這些天路上的送貨員多得多。他補充說,計程車和私家車也越來越多地被用來送快遞。

「如果我們回到正常狀態,人們開始出門上班,我可以想像,你會看到更加(擁堵)的情況。」

房地產和城市研究所(IREUS)所長程天富(Sing Tien Foo)教授說,使基礎設施適應電子商務的興起也可以更好地保護司機和快遞員。他們在趕著送貨時有可能發生事故。

CPG的洪女士說,總的來說需要採取「一系列短期和長期的干預措施」,將物流基礎設施融入現有的城市結構。

如果新加坡被電子商務改變,

它將是什麼樣子?

政府已經在研究電子商務的崛起,以及它對城市景觀和系統可能意味著什麼。

城市重建局(URA)告訴CNA,政府正在「研究消費者行為的變化和電子商務的增加等趨勢是如何演變的」。

這將是正在進行的新加坡長期土地使用計劃審查中的一個考慮因素。該計劃將指導未來50年及以後的發展。

目前,正在採取各種措施,改善最後一英里的配送,也就是在包裹送達您家門口之前的最後一道流程。

政府已經推出了一個全國性的包裹遞送櫃網絡。到年底,全島將有大約1000個柜子。

一些試點項目還招募了機器人在居民區運送包裹、雜貨和食物。

在未來幾個月里,一些居民可能會受益於一個由機構和最後一英里配送公司開發的新試點項目。

市建局告訴CNA,在該試點項目中,某些停車場的空間可用於「卸載、分揀和分發電子商務包裹到家庭」。

市建局說,這可以幫助送貨公司提高送貨能力,改善效率和保持標準,特別是在送貨量不斷增長的情況下。

這一舉措還可能涉及到「步行者」——收集這些包裹並將其步行送到您家門口的人。

市建局表示,目標是在今年晚些時候啟動試點,看看是否以及如何在更大範圍內推廣。

公寓取貨點、移動儲物櫃

房地產和城市研究所的程(Sing)教授說,人們還可以看到食品或貨物的中央配送點成為開發項目的一個默認功能,例如公寓。

他說,一些開發商已經在考慮這個問題,特別是對於那些豪華項目,因為「他們不希望有那麼多(送貨員)進入公寓」。

「你不希望看到這麼多人進進出出,或者有時他們按錯了按鈕,叫錯了單元。」他說,在中國等地,這種位於大堂的送貨點也已經很普遍了。

雖然這意味著上門送貨的結束,但程(Sing)教授說,「這種小小的不便可以創造出更有利的環境」,並補充說,這也是為了安全起見。

送貨員哈姆雷先生同意,這樣的舉措肯定會「使生活更輕鬆」。

新加坡國立大學亞太物流研究所的行業研究主任Mark Goh教授建議,新加坡可以設立更多的「移動儲物櫃」。

這方面的一個例子是電子商務平台ezbuy的卡車,它邀請大批客戶在特定地點和時間見面,領取他們的包裹。

「這對新加坡來說是一個很好的創新——在你節省基礎設施成本、基礎設施空間的同時,……給予貨物安全和保管的保證。」

所有這些發展將是至關重要的,因為最後一英里通常是城市物流網絡中效率最低的部分,消耗了高達75%的成本,Mark Goh教授說。

他說,這些舉措將管理成本並減少碳足跡。

CPG的洪女士說,在更廣泛的房地產層面,為送貨車輛提供專門的停車位和有時間限制的上下客區也會有幫助。

購物中心會怎麼樣?

在所有被電子商務顛覆的行業中,最大的問題之一是購物中心的未來。

隨著電子商務的發展,零售商不再需要在黃金地段、便利地段,甚至是實體地段。多年來,來自網絡渠道的激烈競爭不斷地將零售租金推低。

新加坡國立大學(NUS——建築學兼職副教授陳世忠(Tan Shee Tiong)說,以前的城市規劃模式,例如估計商場有5公里半徑的覆蓋範圍,也「不再適用」了。

陳先生也是建築公司互動規劃建築設計所(Interactive Architects Planners)的執行長。他補充說,土地使用的分配將因此而改變。

雖然商場不會消失,但它們的形式會發生變化。

建築和城市規劃公司(JERDE)的亞太區項目開發總監Jacky Cheng先生說:「通過電子商務,你滿足了你的需求,你完成了你的交易,但並沒有涉及到體驗」 他說:「歸根結底,人是社會性的動物——無論你是想被人看到還是想做什麼,你還是想有互動。」

隨著實體零售業的衰落,鄭先生認為,商店將被用作「校園」,以展示他們的產品並向人們傳授相關知識。他說,一個例子是蘋果商店。

他還認為,關鍵是要「模糊界限」,賦予商場不同的功能以吸引不同的用戶。

CPG的洪女士對此表示贊同,她說零售用地應與地區層面的娛樂和社區設施相結合,以提高遊客量。

市建局承認,電子商務「有可能為傳統的零售空間留下空間,使其超越簡單的銷售點,提供更多的體驗式活動」。

但它補充說,雖然電子商務可以降低對商店空間的需求,但並不是所有東西都適合網上零售,例如美容院提供的服務。

它強調,政府將「繼續密切監測經濟、商業模式和零售市場的趨勢,並在校準保護和釋放商業用途的土地數量時考慮到這些因素」。

從商場送出的外賣

房地產和城市研究所的程(Sing)教授說,新加坡的商場還沒有完全準備好的另一個因素是食品外賣增長。