第二次世界大戰之前,英國人制定了「新加坡戰略」來捍衛大英帝國在亞洲的地位,他們在Sembawang建立一個海軍基地,以加強他們的空軍力量,並安裝了大型15英寸海岸炮,新加坡變成了「東方直布羅陀」或「新加坡堡壘」。

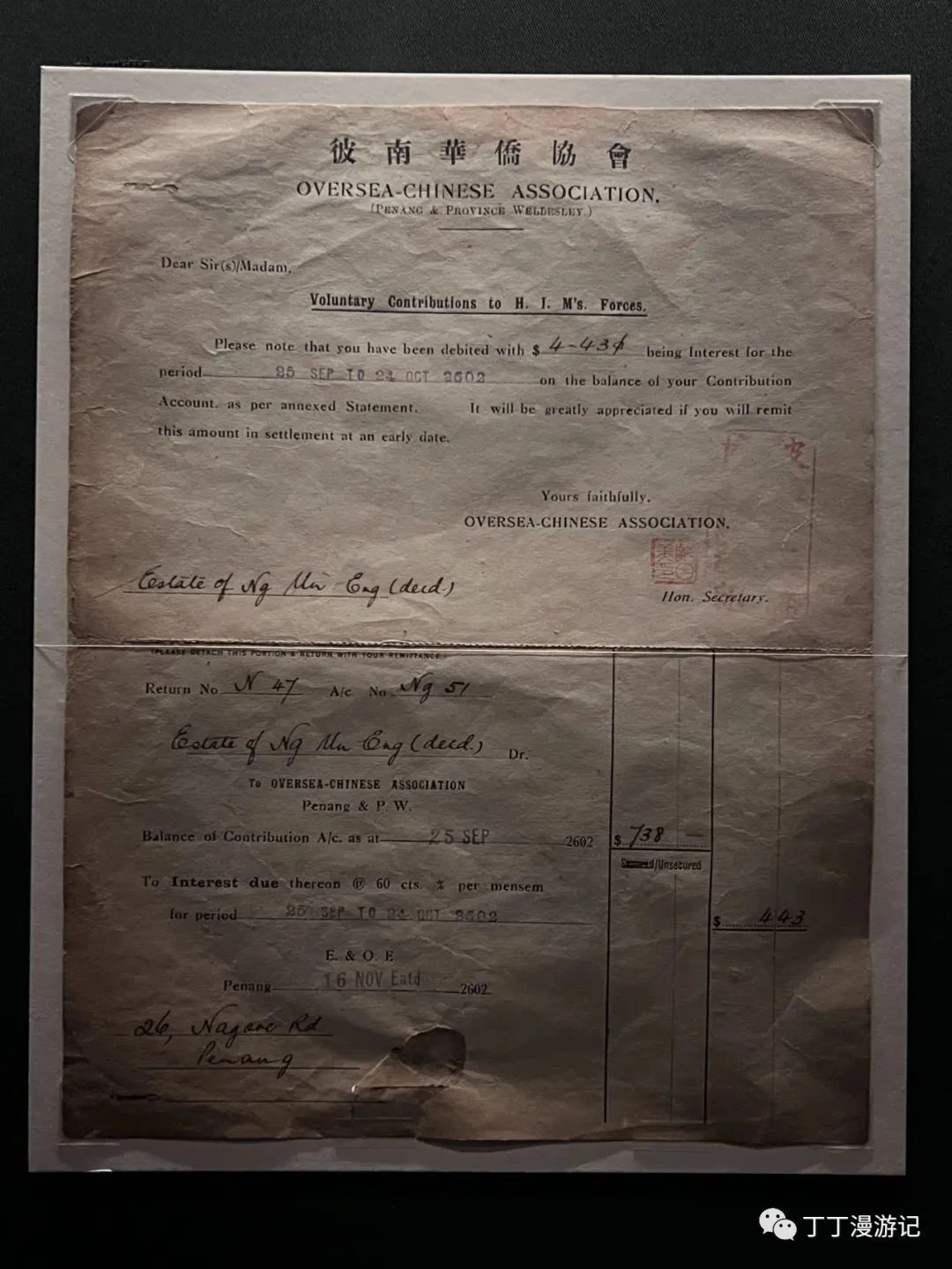

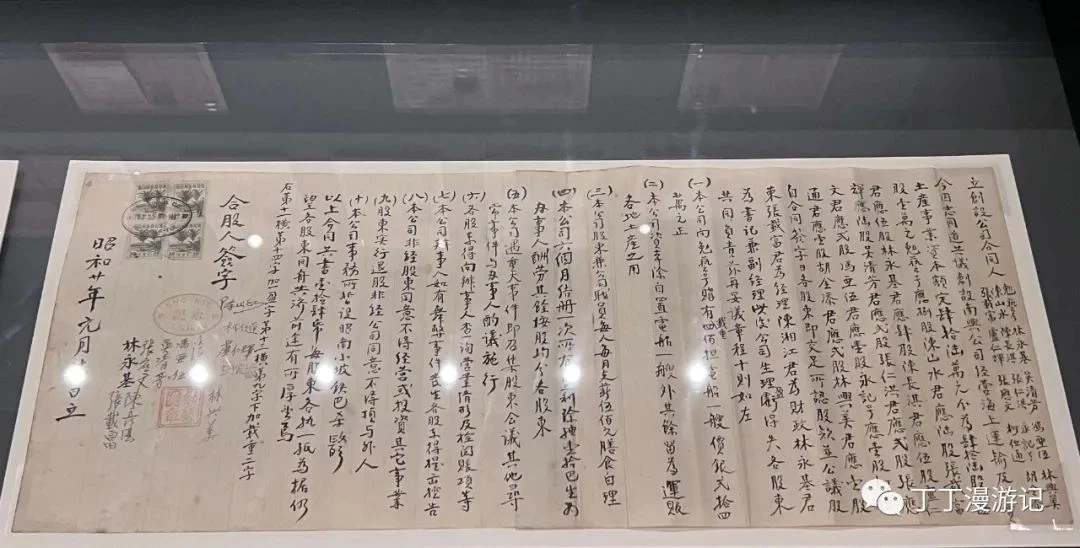

隨著1937年中日戰爭爆發,激起了新加坡華人的愛國行動,他們積極為抗日籌集資金,抵制與日本的貿易和貨物。

1941年12月8日,新加坡第一次經歷了戰爭,日本轟炸了新加坡,並在同一天在馬來亞東北岸登陸,雖然英國軍隊和當地人民進行了激烈的反抗,但由於沒有提前準備和缺乏作戰經驗,日本出人意料的在70天內就擊敗了英國人,占領了馬來半島和新加坡。

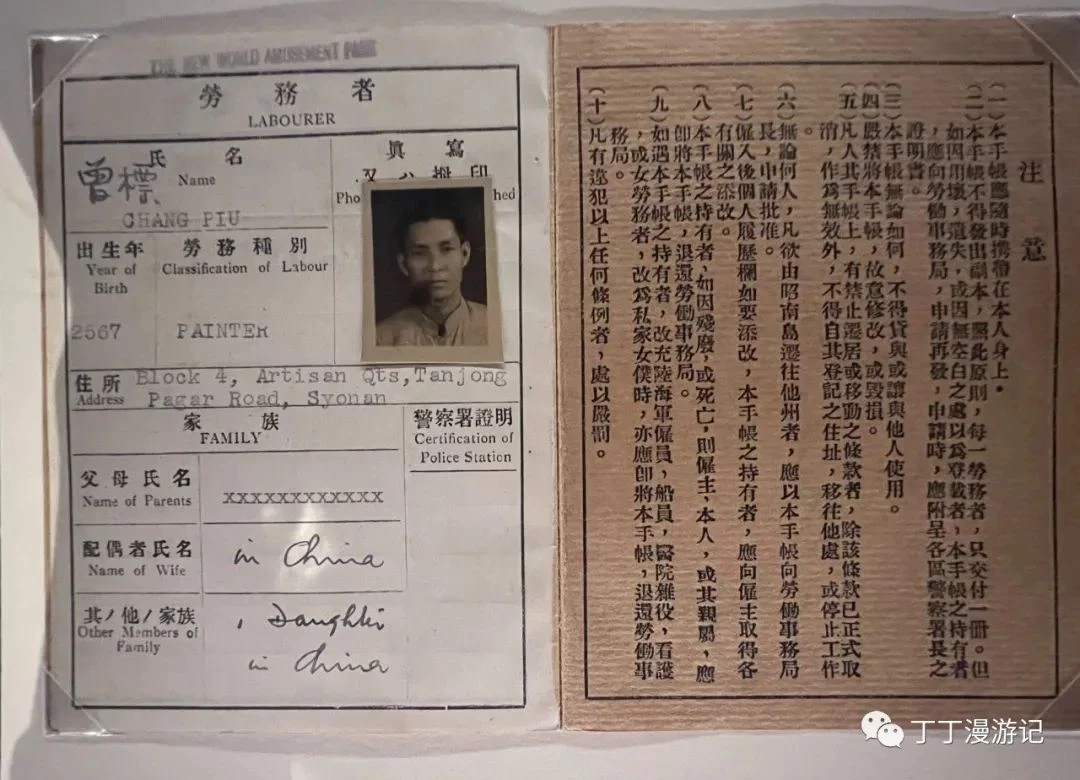

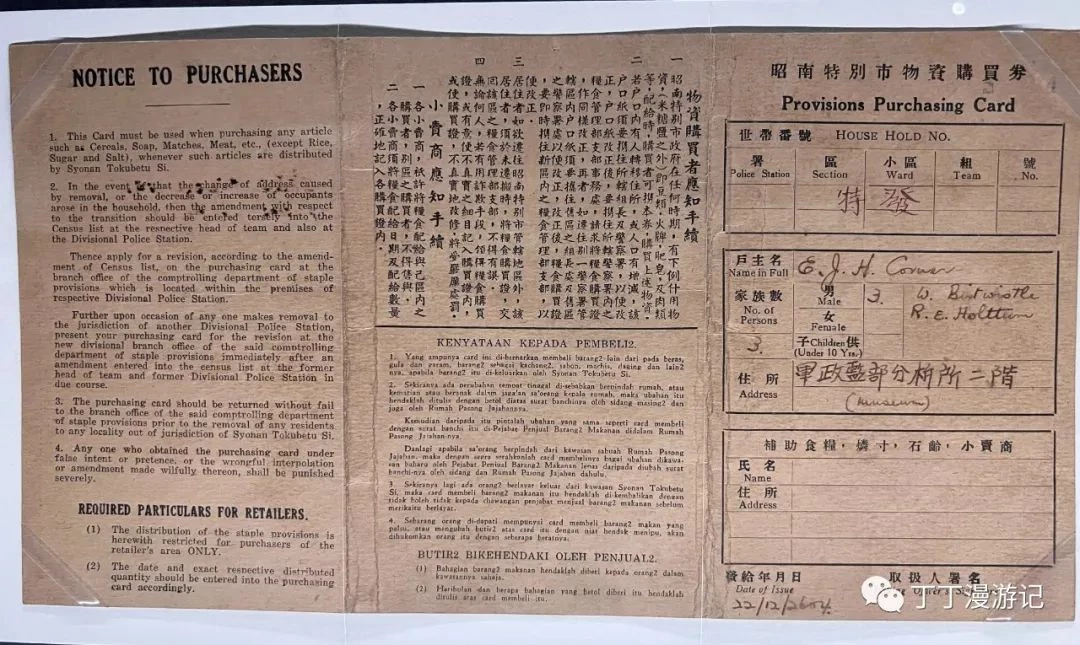

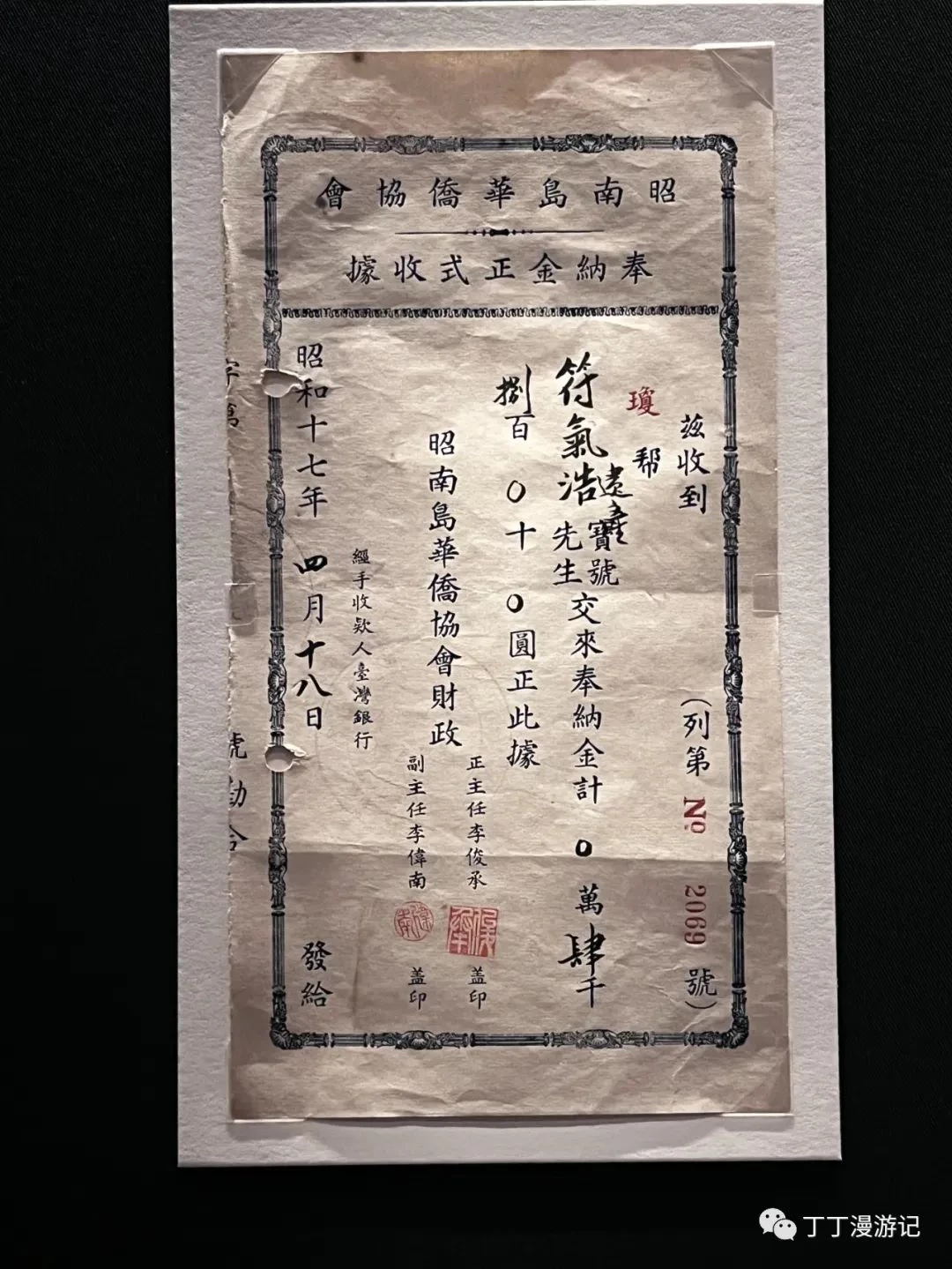

1942年2月15日,英國投降,新加坡被日本占領,日本將這裡更名為昭南島(Syonan-To)。

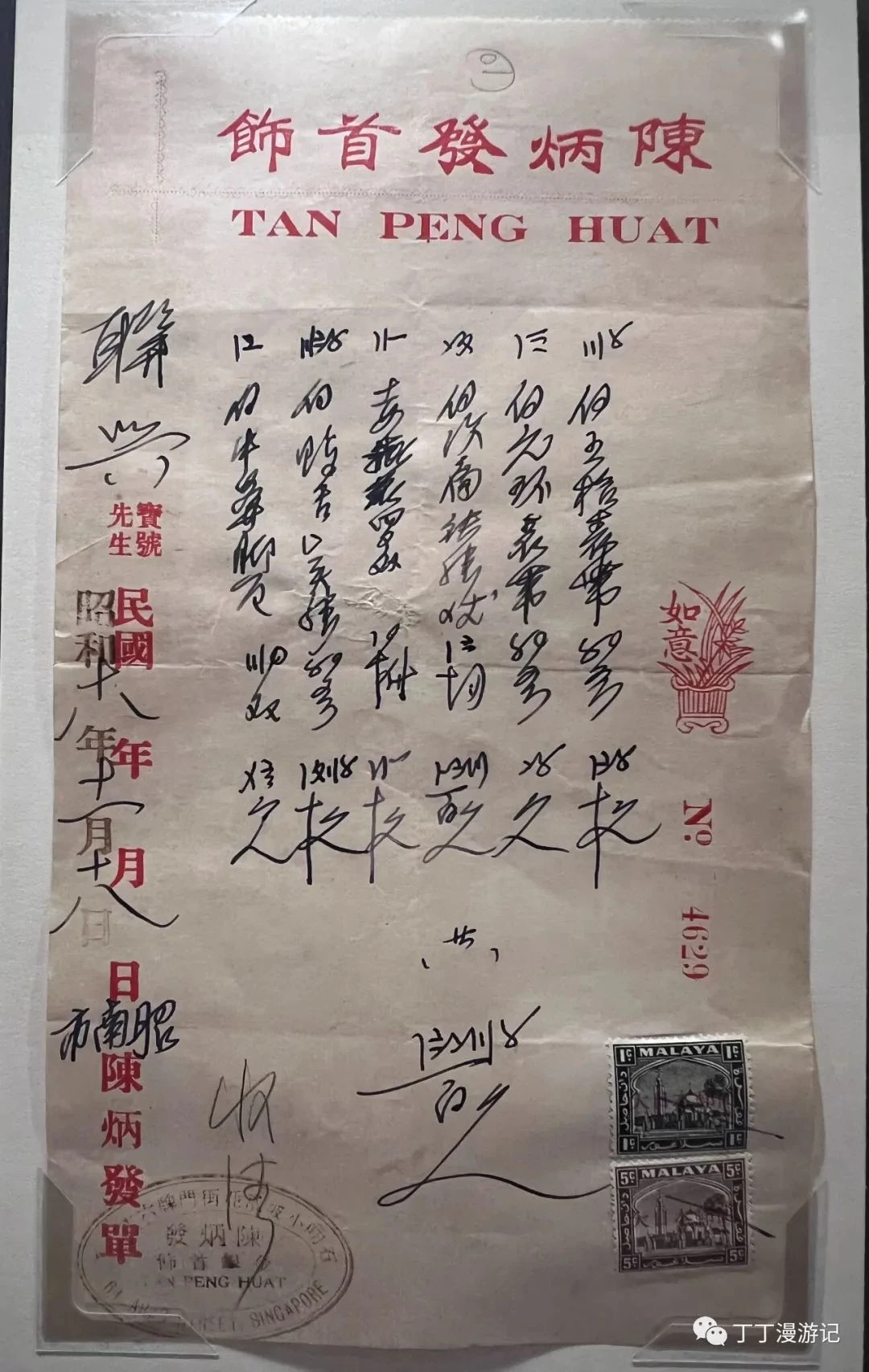

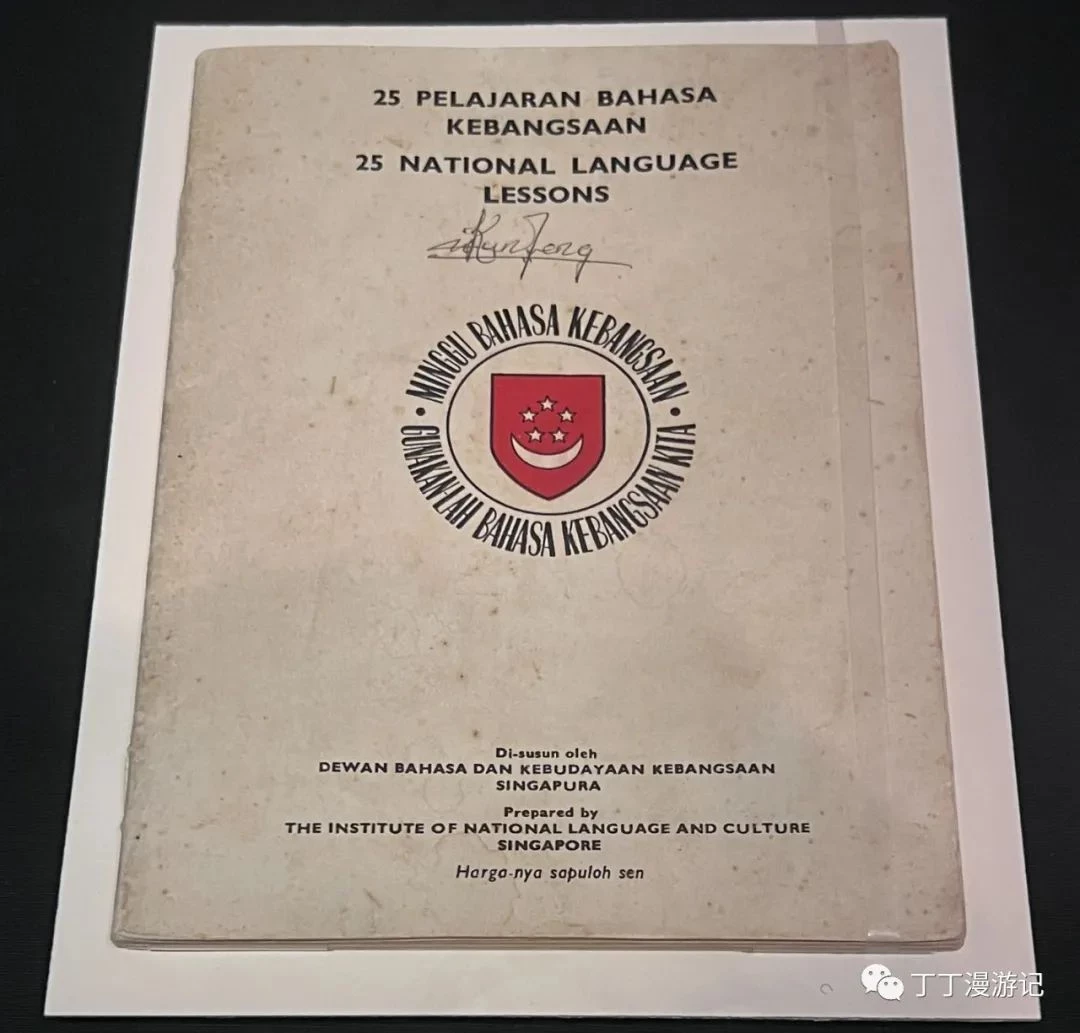

在被日本占領期間,新加坡人經歷了食物和燃料短缺,定量配給以及各種生活困苦,被迫學習日語。

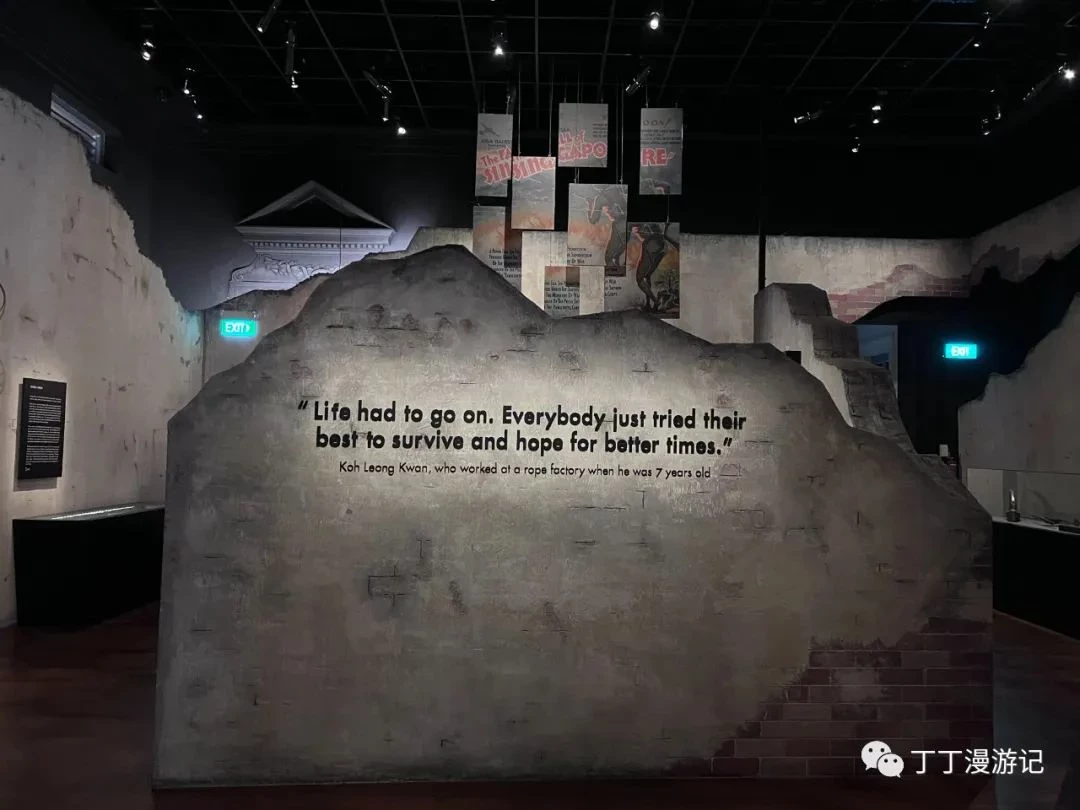

整個日占時期的展廳里,這句「Life had to go on. Everybody just tried their best to survive and hope for better times.」 應該是當年新加坡人最真實的生活寫照了吧,要活著,要拼盡全力的生存下來,要心懷希望的活下去,而這句話來自一個在工廠做工的7歲的小朋友。

日本投降後,英國人重新回到新加坡,但這個時候的新加坡已經不再是當初的新加坡了,英國人在戰爭期間並沒有保護好新加坡人,而且隨著二戰後全球反殖民浪潮的影響,新加坡也在尋求自由和自治。

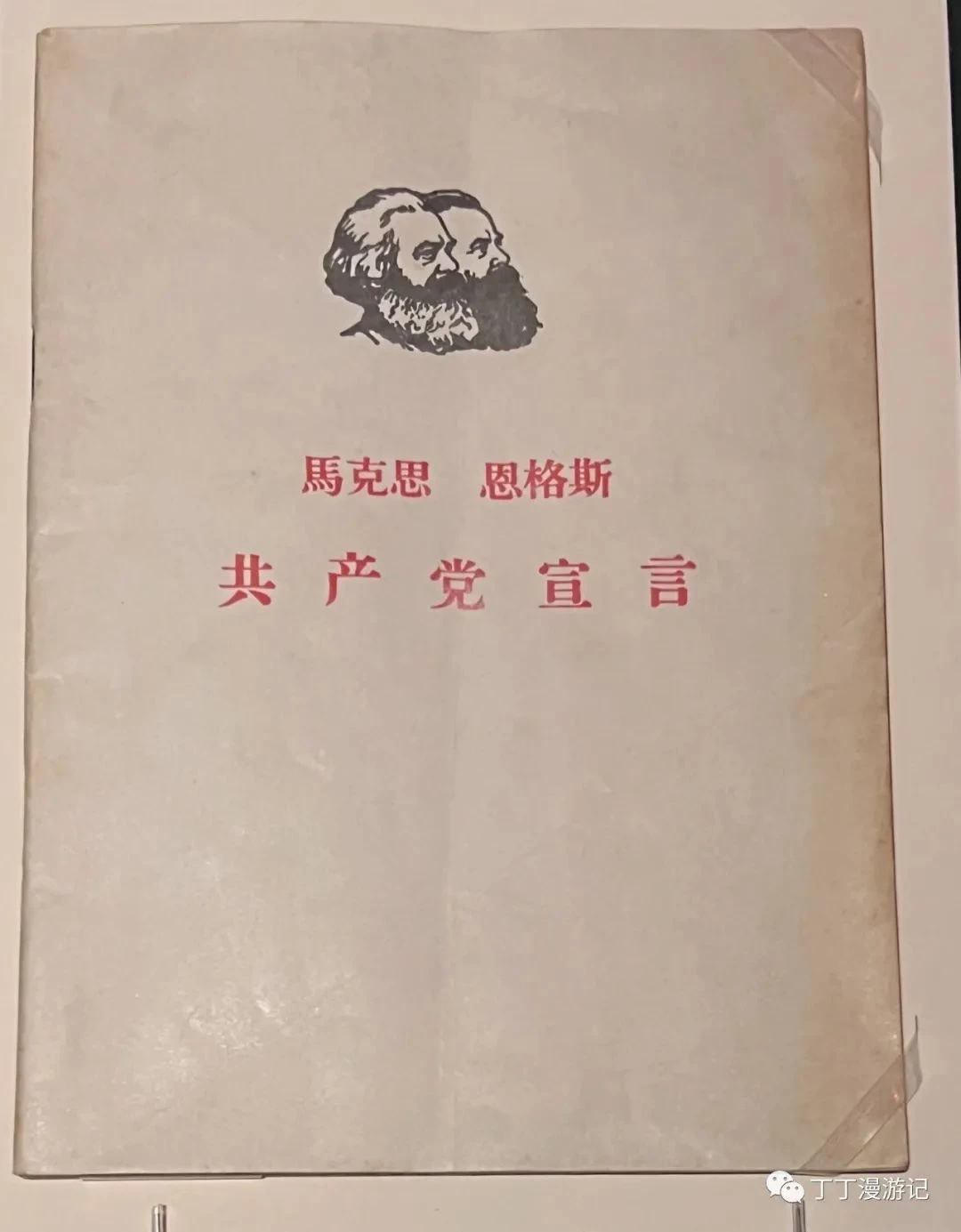

1948年3月20日,新加坡舉行了第一次選舉;1953年底,新加坡修改憲法,享有較大的自治權。1954年11月21日,人民行動黨正式成立。1958年8月,英國國會通過了《新加坡國家法令》,新加坡從此實現了完全自治,英國保留國防、外交、修改憲法、宣布緊急狀態等權力。1959年,新加坡自治邦成立,李光耀出任新加坡首任總理。

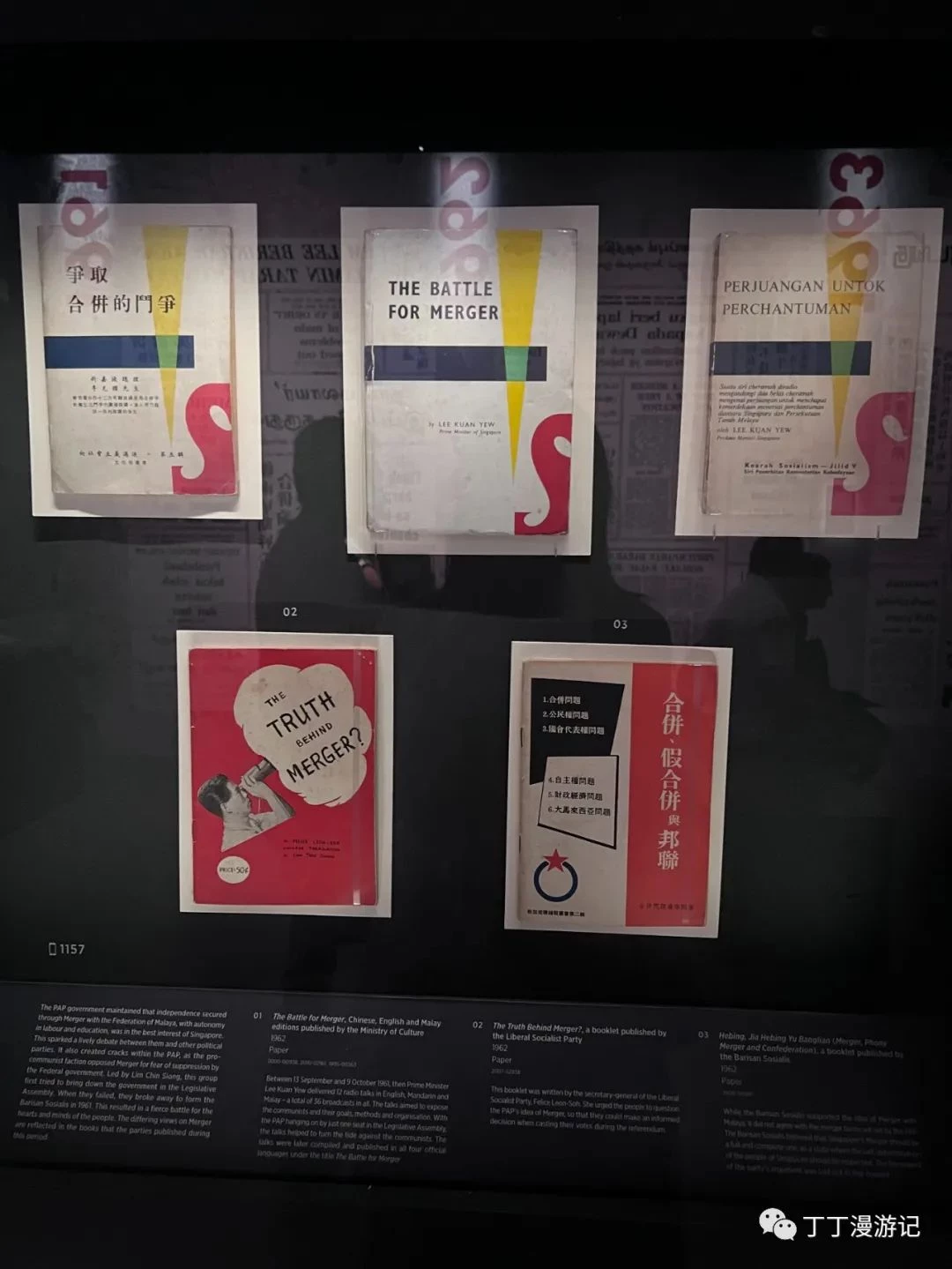

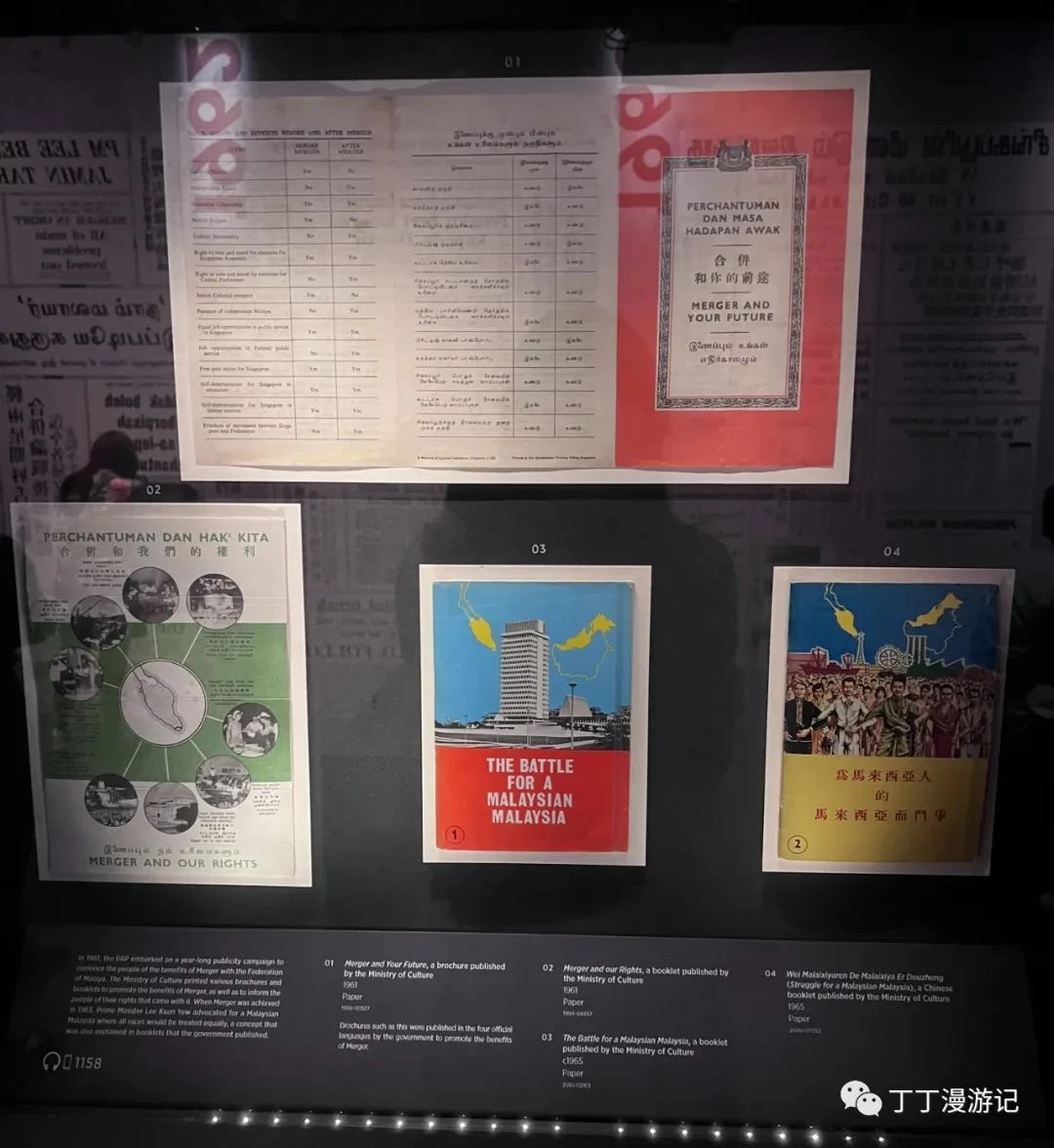

1961年5月,馬來亞首相東古·阿卜杜勒·拉赫曼(Tunku Abdul Rahman)公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、沙撈越和北婆羅洲聯合起來組成聯邦,對此,李光耀決定舉行全民投票,最後71%的人投贊成票,於是,在1963年9月,新加坡脫離英國的統治正式加入馬來西亞聯邦。

然而,由於經濟和政治上的分歧,新加坡與馬來西亞的聯盟並沒有持續下去,新加坡於1965年8月9日脫離馬來西亞,成為一個獨立的國家。

李光耀當年發表演說的演講台,博物館裡有放演講的錄像,以新加坡如今取得的成就再回看那段歷史,相信很多人都會有太多的感慨吧。

新加坡說起來只是一個由港口發展起來的城市,它沒有得天獨厚的自然資源,也沒有巨大的國內市場,在剛剛獨立的時候,除了在政治上尋求國際社會的承認和與周邊國家搞好鄰邦關係,更大的困難是經濟上的,失業率高達12%,民族隔閡等問題都是當時政府需要迫切解決的問題。

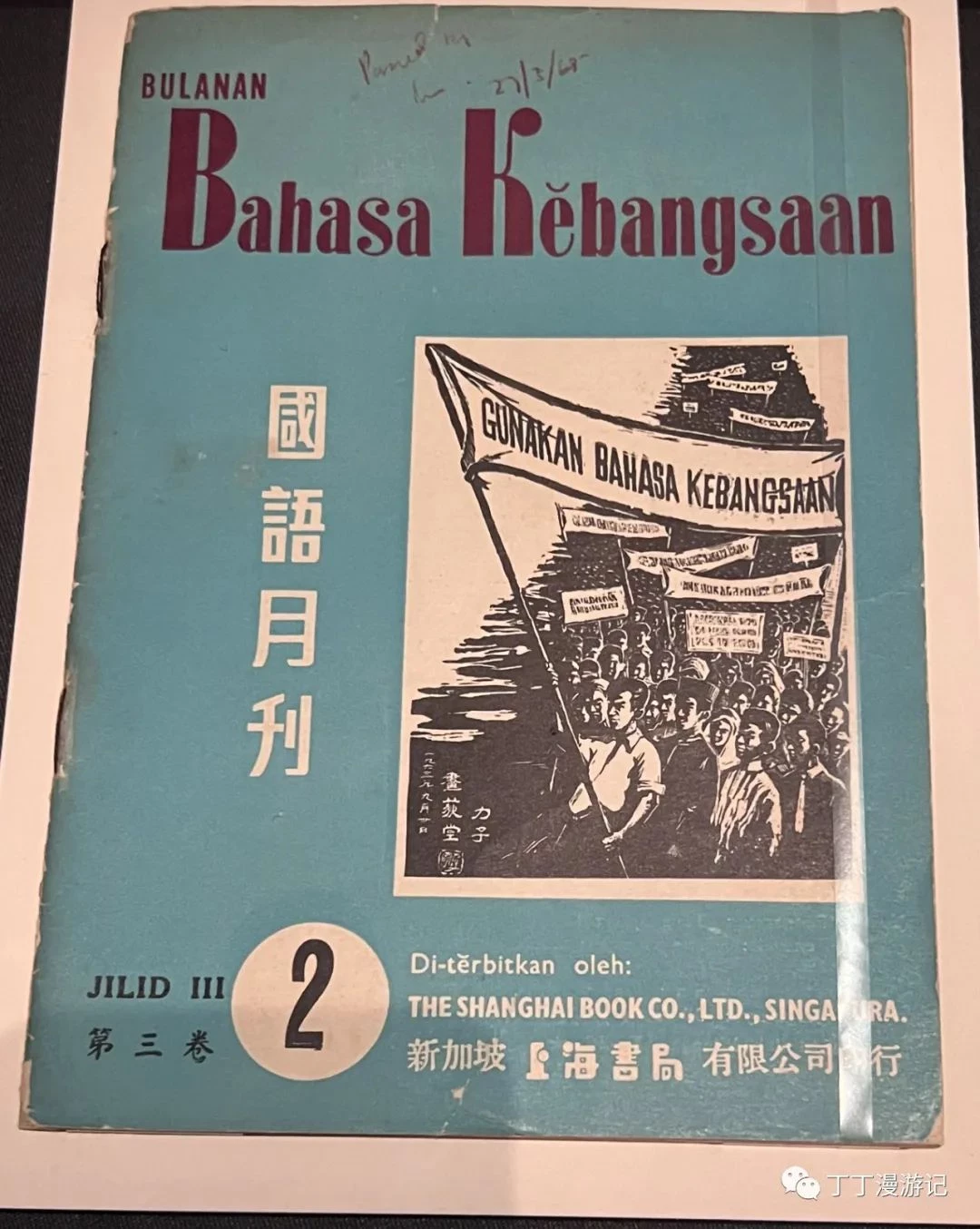

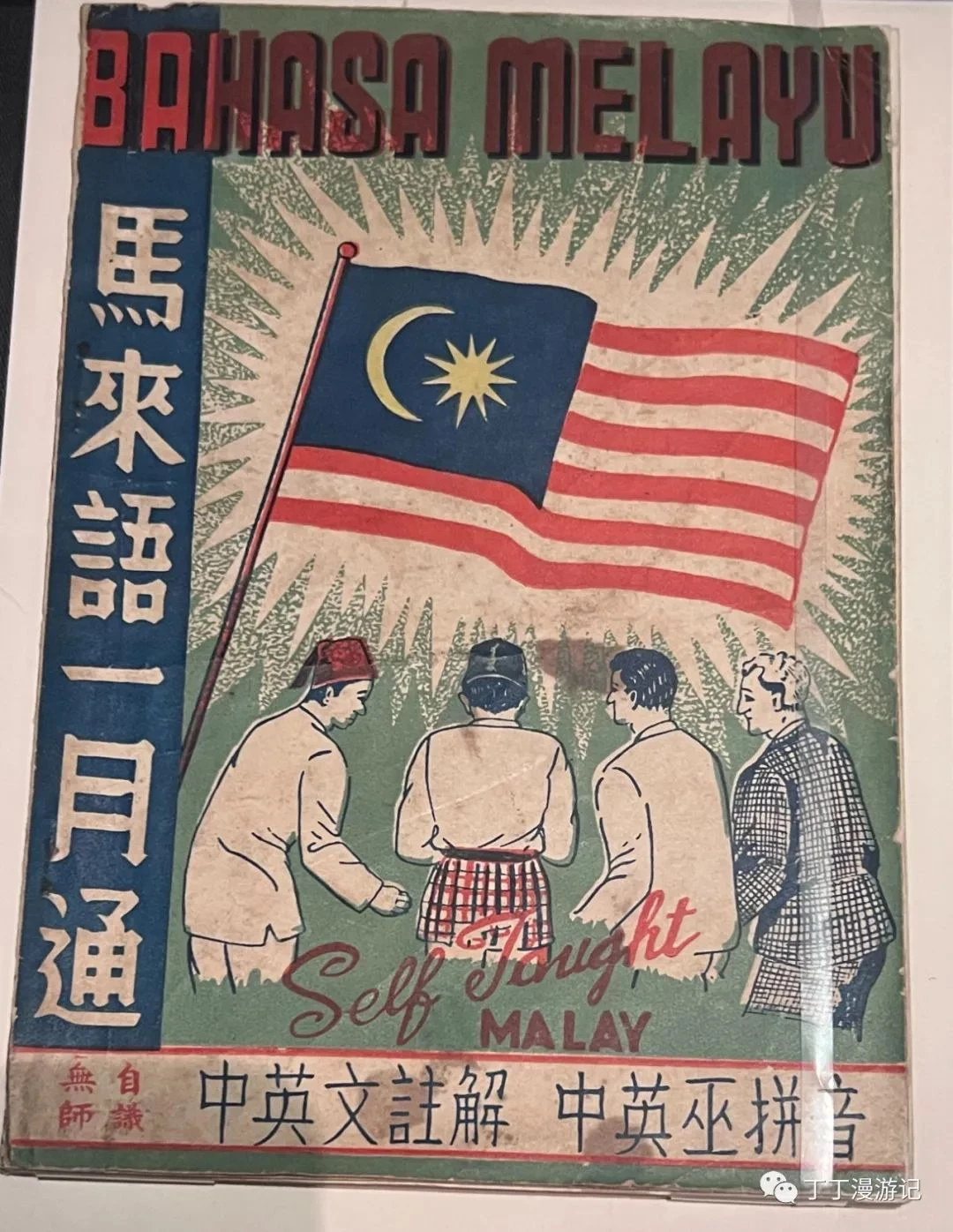

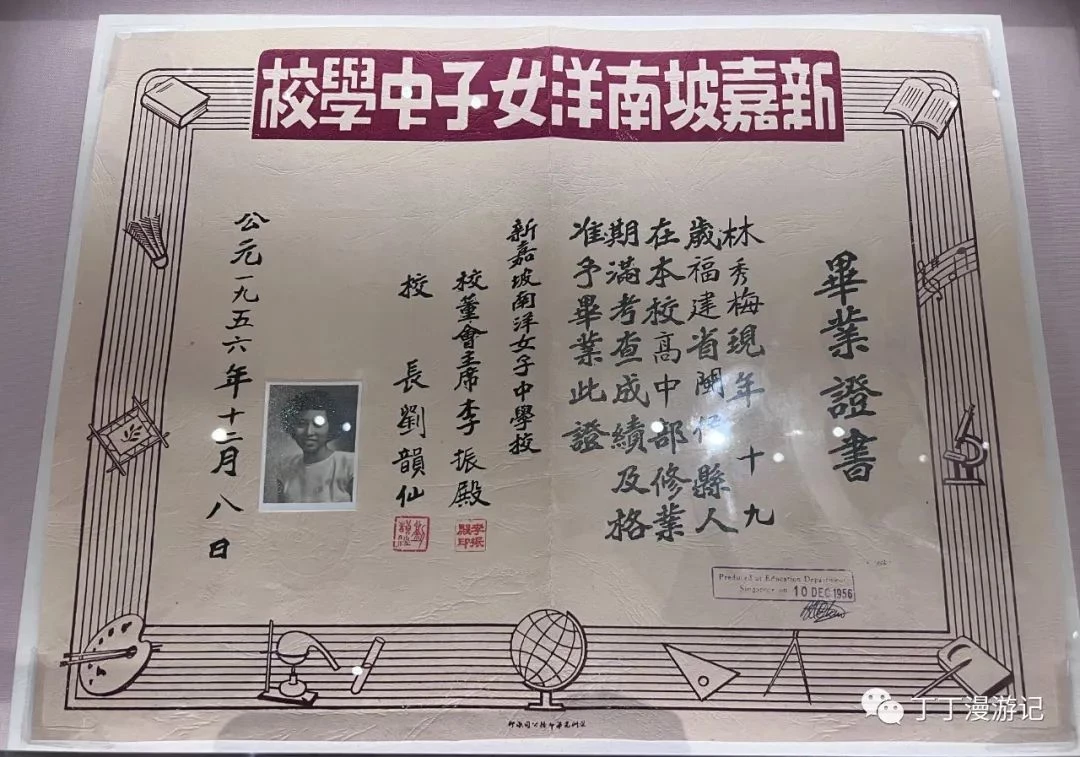

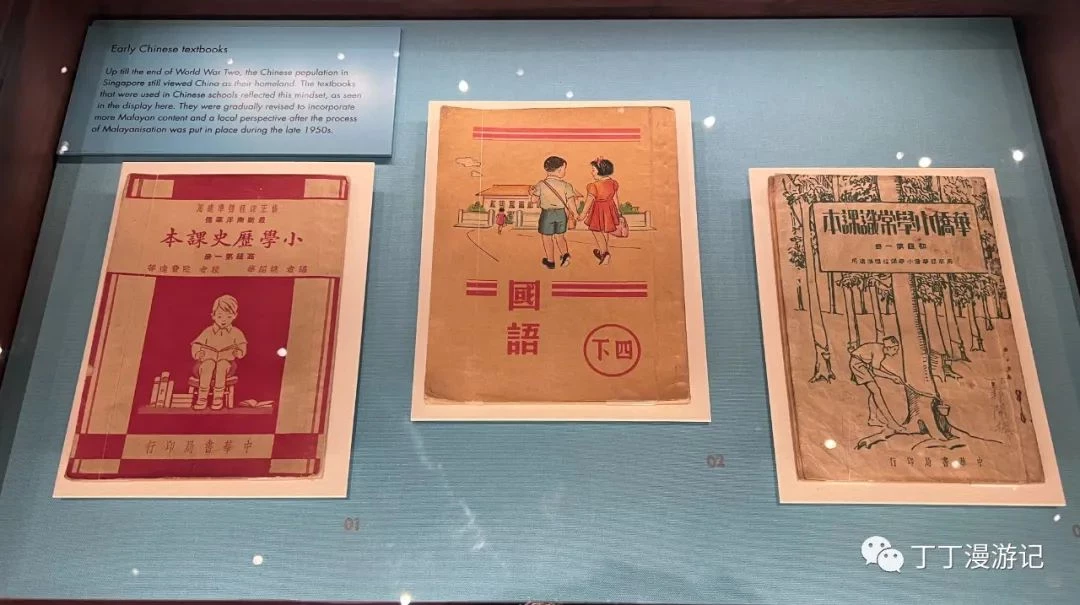

從60年代開始,政府推行經濟工業化,吸引外資,以國家認同代替民族認同,改革教育等一系列措施和政策,使得新加坡走上了一條快速發展的道路。到1972年,新加坡已經實現了充分就業,經濟從勞動密集型轉向技術和資本密集型,大力發展如精密電子等高附加值產業。

這就是所謂的民族融合吧。

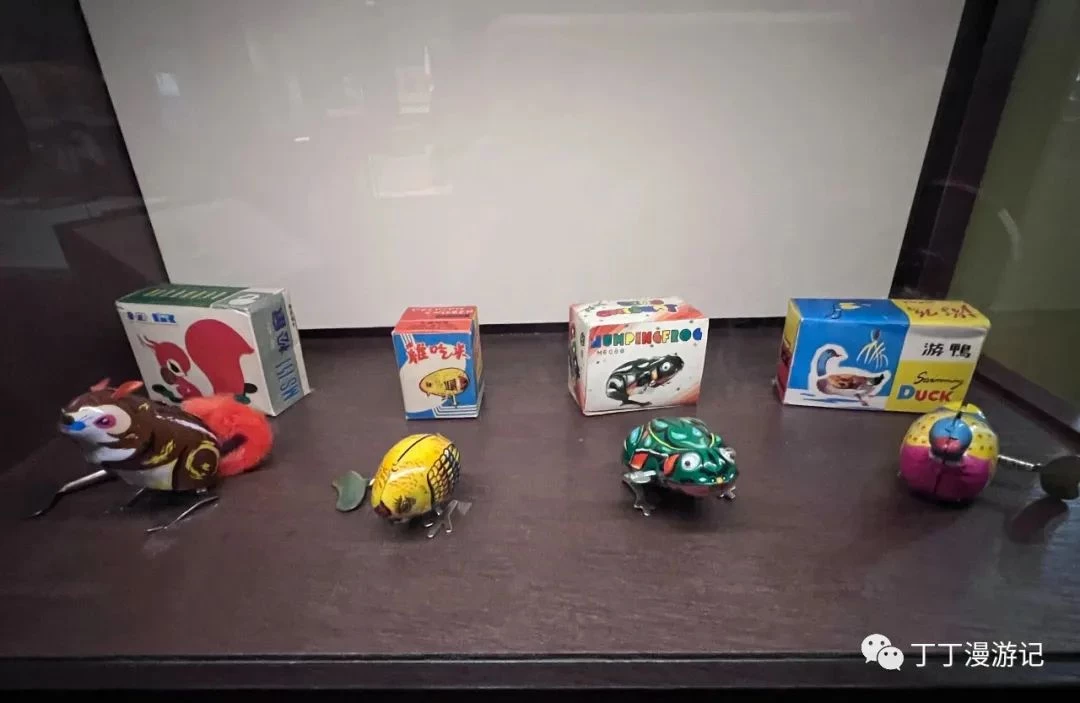

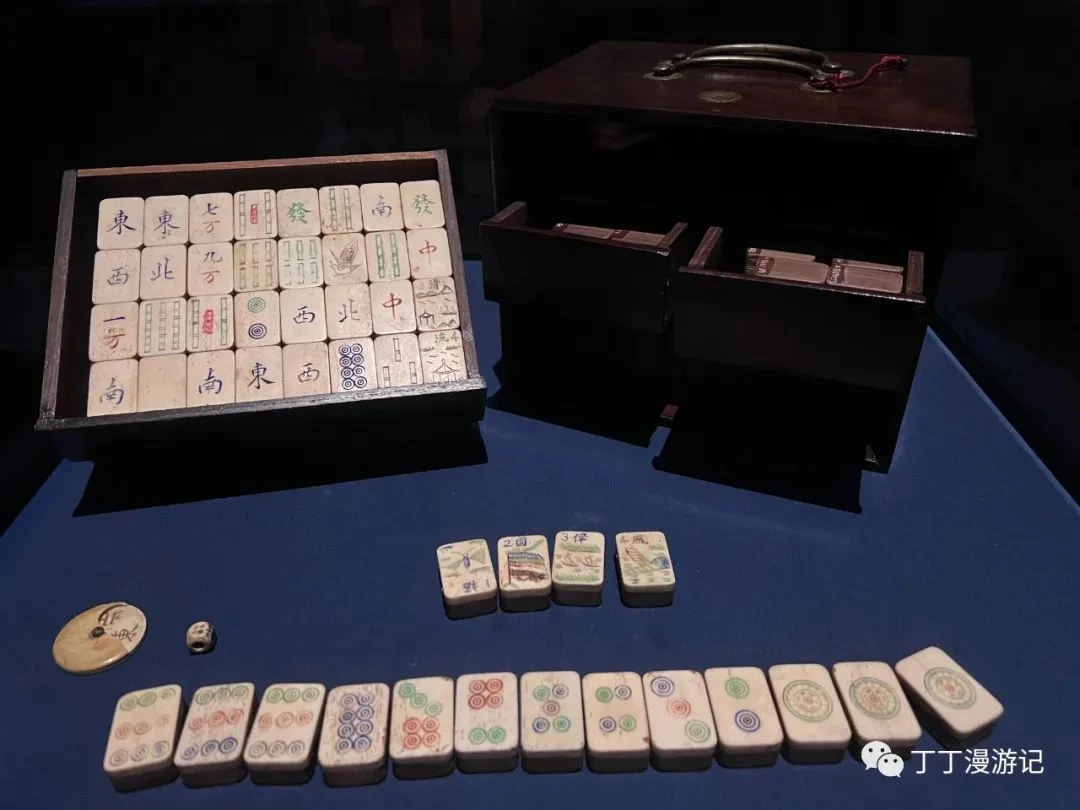

在展廳里跟著那些時代的印記大概了解了一下新加坡的歷史,有一種恍若隔世的感覺,尤其是從近代開始,很多熟悉的物件擺在那裡,都是曾經的記憶,新加坡從一個港口城市發展成為現代化的已開發國家,這一路的經驗值得深思和學習。遇到一對年輕的華人夫婦帶著女兒來參觀,小朋友大概五六歲的年紀,媽媽跟她講這些這些都是我們小時候的東西,小朋友對那些玩具很有興趣,只是爸媽跟她講華語,她下意識的回答已經是英語了。

新加坡的博物館建築本身就是文物,加上它在不斷的修繕和良好的維護,使得參觀體驗特別好,雖然有些展廳的燈光稍顯昏暗,但絲毫不影響參觀,公共休息區也非常人性化,不用擔心沒有坐的地方,裡面還有餐廳可以喝咖啡吃點心。

想要了解新加坡的歷史就來這裡吧。