拉薩爾藝術學院應屆畢業生張宏睿(25歲)客家話不流利,總覺得自己過去與祖父母溝通時有隔閡,說不出想對他們說的話。兩個老人家如今已過世,他的力不從心變成了遺憾。

萊佛士書院學生郭璟佚(前排中藍衣者)約三年前與同學成立一個名為「萊講方言」的興趣小組,在校園內推廣方言學習。(海峽時報)

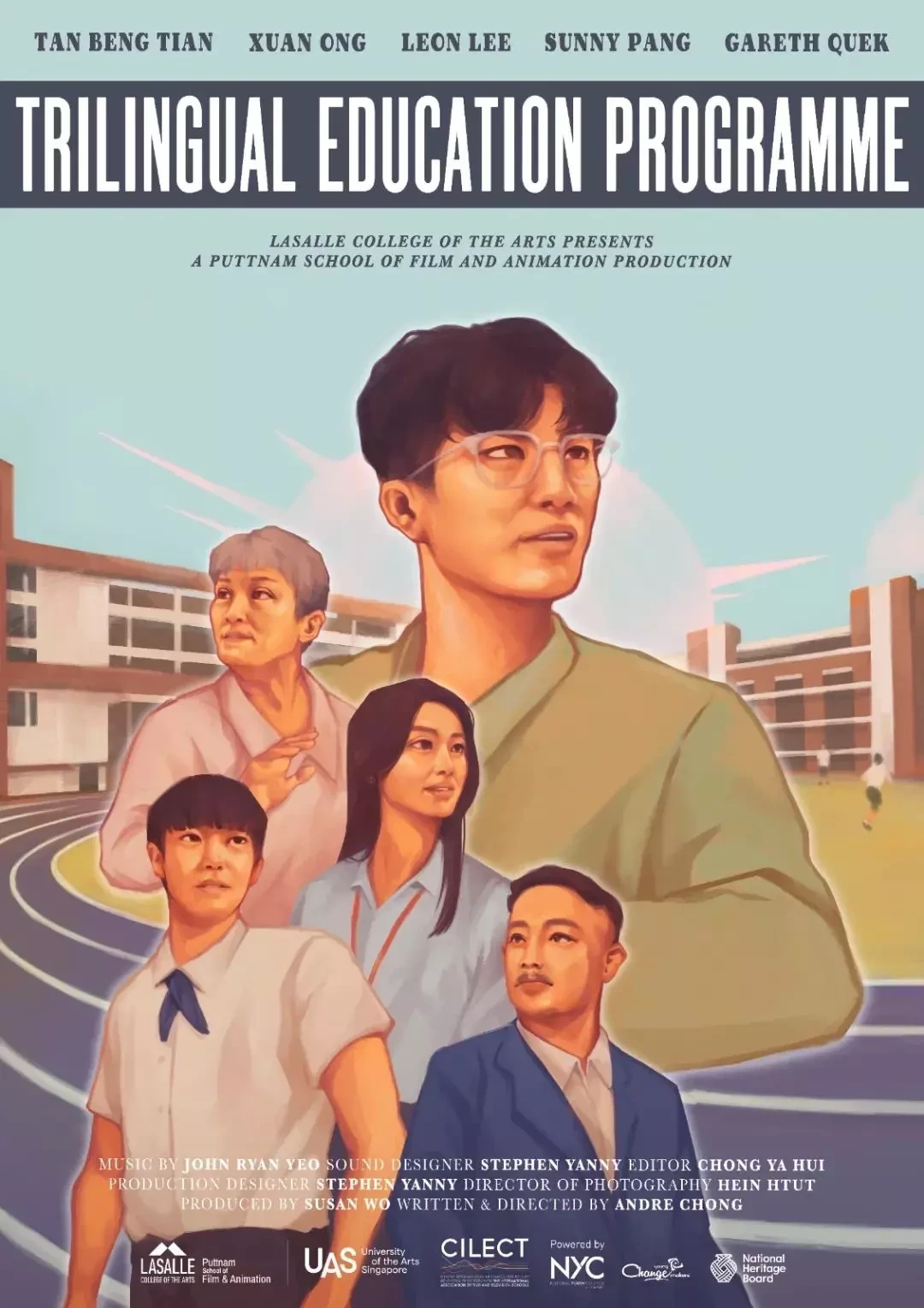

張宏睿發現不少同輩也有類似感觸。他前年在構思畢業影片作品時,決定探討方言課題,最近與另五名同學合作拍攝一部名為「Trilingual Education Programme」(三語教育計劃)的20分鐘短片。

片子呈現一個假想世界,2035年的新加坡,華族學生在學校除了中英文雙語,也學習一門華族方言,方言不夠流利者處於劣勢,無所適從。

故事人兼導演的張宏睿以一個」另類現實」,提醒人們體恤只說方言而與現今社會格格不入的人,他也鼓勵年輕人儘可能認識和學習方言,珍惜與祖父母相處的時間。

拉薩爾藝術學院應屆畢業生拍攝一部名為「Trilingual Education Programme」(三語教育計劃)的20分鐘短片,呈現一個華族方言在未來的新加坡被納入學校課程的假想世界,希望以另類情節提高人們對本地方言現狀的關注。(受訪者提供)

幾乎所有演員在劇中講方言。參與演出的萊佛士書院學生郭璟佚(18歲)雖是配角,福建話是其中最流利的演員之一。因擔心方言會消失,他約三年前與同學開展一個名為「萊講方言」(Raffles Dialects)的興趣小組,在校園內推廣方言學習。

張宏睿和郭璟佚通過不同方式提倡保留方言。近年這類由年輕人發起的項目時不時出現。

南洋理工大學國立教育學院亞洲語言文化學部助理主任(中文系)胡月寶副教授認為,這個現象很自然,反映一些年輕人的尋根心態。

「講華語運動」在1979年開始推行,最初面向華社的標語是「多講華語少講方言」。走過40多年,各種方言正在逐漸退出新加坡人的生活,會講方言的年輕人已越來越少。

新加坡社會用語基本穩定

語言發展進入同中存異階段

胡月寶對新加坡語言的發展,總結為兩個階段。建國以來推行雙語政策的前50年,為了國家發展需要,異中求同,讓不同方言群使用華語作為共同語言,在早期發揮促進團結和溝通的作用。

「但雙語教育發展50年後,社會上主要使用的語言基本上已穩定,大家以英文英語為主,兼用一些母語,從人口普查數據來看,相信這已不會逆轉了。我們進入了第二個階段,也就是同中存異,大部分人說雙語,各族群繼續保留自己的語言特色。」

目前,英語已取代華語成為華族居民家中最常說的語言,方言在家庭中使用率低。

「2020年全國人口普查」數據顯示,新加坡五歲以上居民人口中,47.6%華族居民最常在家中講英語;最常講華語和方言的華人,分別為40.2%和11.8%。

對於年輕人自發學習或推廣方言,她樂見其成。「新加坡本來就是多元文化,多元語言的社會,這是我們的優勢,也是我們的特色……語言也是文化資產,多學一種方言,等於多一雙眼睛。」

隨著新加坡社會提倡多元包容,胡月寶觀察到,對比過去,人們如今比較不會給語言貼等級標籤,無論是政策或社會輿論也更容納方言。

新加坡國立大學語言中心講師蕭志偉也觀察到,不少年輕大學生對學習方言感興趣,並且會自發向校方倡議開辦這類課程。

國大生申請

開辦方言課反應良好

2020年,一組國大生在「自行設計課程」計劃下,主動向校方申請開辦由他來指導的福建話會話班。此計劃鼓勵學生自己設計選修課,開拓自己學科領域以外的知識。

那時,福建話會話班獲批開辦後,蕭志偉原本被分配到一個可容納25人的課室,因報名人數達41人,須搬到更大的教室。

蕭志偉之後同樣在學生倡議及提出申請之下,開辦了廣東話會話班,也吸引近40名學生報讀。如今,他每個學期開辦此課程,反應也十分踴躍。最近一輪課程3月結束,共55人修讀。目前,他對該課程會繼續受歡迎保持樂觀。

據他觀察,有些學生純粹因為覺得廣東話很有趣而來上課,有的希望認識自己的傳統文化,也有人想與家中老人或日後在工作上會碰到的年長者更好地溝通,包括修讀社工或藥劑系的學生。

當然,也有學生是出於務實考量。他指出,這項課程頒發學分,對完成課程的學生採取「跟上進度或未跟上進度」的評分制,不會影響整體成績,相信也是它受學生歡迎的原因之一。

針對一些人擔心新加坡華族方言的未來,胡月寶認為,方言在多語環境下自然地與其他語言融合後,以另一種方式存在。目前有兩種發展形式,即新加坡式華語和新加坡式英語(Singlish)。

「新加坡式英語是幾個語言混雜在一起,所融成了一種新的語言變體,裡頭就有大量方言詞彙,甚至方言語法。這是有趣的現象,並且還在演變,值得進一步研究。」

對於方言未必完全消失,而是融入新加坡式英語,張宏睿感到些許欣慰,但他仍鼓勵年輕人,若有能力不妨多認識一些方言,以更順暢地同年長者溝通,對自己籍貫的文化也有更深入的了解。

盼通過音樂影片

讓方言細水長

新加坡多數年輕人對方言無感,推動保留方言的有志之士仍然希望,通過開展趣味項目,讓學習方言成為一種細水長流的小眾活動。

「萊講方言」小組去年8月起與碧山公共圖書館合作,為公眾講授簡單的方言會話技巧。左一為小組創辦人之一郭璟佚。(受訪者提供)

約三年前在萊佛士書院校園起步的「萊講方言」小組,通過學生之間相互引導和學習,在校內推廣方言。去年8月起,小組開始與碧山公共圖書館合作,為公眾講授簡單的方言會話技巧,似乎有一股可持續的動力。

小組創辦人之一郭璟佚(18歲) 是高中部二年級生,今年將畢業。他已開始思考自己未來可以推展哪些項目,包括通過影片放映或音樂活動等方式,讓人們以更輕鬆方式接觸方言。

郭璟佚小時候不大會說方言,後來通過聆聽長輩講潮州語和福建話、參考網上免費資源自學、觀看導演梁志強的電影,以及到潮州八邑會館參加潮語課等方式,逐漸提升方言能力。

他坦言,像他這樣熱衷學方言的同輩很少。多數年輕人認為學方言的意義不大。「新加坡沒有使用方言的環境。年輕人通過流行文化,接觸韓語和日語的機會,比接觸方言來得多…從現實的角度看,我們這個項目未必可延續很久,但如果可以推出新穎和趣味的活動,希望可吸引關注,讓我們走得更遠。」

郭璟佚認為,對比部分會館的方言課似乎主要以華語講授,而且必須付費,他和組員講課時一般用英語並摻雜華語,而且免費開放,希望比較適合年輕學生的需求。

參與「萊講方言」小組的萊院學生從最初五人增加至目前12人。至於小組與圖書館合作開辦的五六堂線上和實體課,報名人數介於13人至25人,多為年輕工作人士。

2018年與妻子共同創辦LearnDialect.sg方言教育學院的李慶耀(40歲)從小跟家中長輩學潮州話,逐漸也掌握福建話和廣東話。他當年到療養院當義工時發現一些年長者只會講方言,與說英語的外籍護士助理語言不通,難以表達自己的需求,令他萌生辦以英語開辦方言課程的念頭。

之前從事金融業的李慶耀觀察到,過去幾年,似乎有更多學生對方言感興趣,時不時會向他諮詢方言課題,但這能否成為一種風氣,有待觀察。

然而,願付費來上課的人減少。冠病疫情期間,學院每個月開辦一兩輪學習坊,如今兩三個月開辦一輪。李慶耀指出,如果這意味人們如今有更多渠道學習方言,未嘗不是好事。

李慶耀保持樂觀,準備迎難而上,繼續開辦課程。

「對本土式福建話或廣東話有一定程度的掌握,相信能讓一個人對新加坡方言文化有更深入的了解。」

學界辦研討會探討福建話教學

新加坡式福建話摻雜新加坡其他華族方言、中英及馬來語等詞彙,與其他華人地區的福建話大不相同。

新加坡國立大學中文系以及亞洲研究所學者將在9月舉辦學術研討會,邀請海內外學者及從事福建話教學的機構及人士,探討適合新加坡語境的教學方案,更有效地傳承福建話。

研討會是國大中文系、亞洲研究中心教授丁荷生領導一項推廣福建話項目的一系列活動之一。

主辦方希望通過與會者的經驗分享和交流,歸納出符合新加坡人需求和文化背景的福建話教學方法及教材。研討會也會追溯福建話在歷史上的傳播與發展,以及它在不同時代和地區中所呈現的多元特色。

丁荷生與其他學者準備年底在新加坡和馬來西亞與宗鄉會館和社團合作,開辦一系列「大師班」(master classes),同會館從事方言教學或任何對傳播福建話感興趣的人士,分享研討會所總結的成果。

福建話曾是新加坡華社的通用語,如今一般讓人聯想到草根語言。

包括新加坡式英語

福建話滲透日常生活

參與此項目的亞洲研究中心博士後研究員王嘉雯博士說,團隊希望讓屬於方言斷層一代的年輕人認識到,福建話精緻與通俗並存,並且滲透日常生活各層面,包括街名及新加坡式英語(Singlish)。面對老齡化和方言式微的趨勢,保留與傳承工作更顯迫切。

首場活動已在4月底舉辦,題為「有影無?新加坡日常的福建元素」的研討會,吸引上百名公眾出席。主辦方還會開辦一系列面向國大生和公眾的福建話會話班,首輪課程6月底啟動,第二輪在12月開辦。

「2020年全國人口普查」數據顯示,新加坡五歲以上居民人口中,最常說華族方言的本地居民比率從10年前的14.3%下降至8.7%。

雖然如此,丁荷生指出,在一些較多年長者聚集的場合以及重要的華人傳統儀式中,方言使用率還是相當高。

丁荷生帶領研究員近期調查了約300個華人廟宇,發現四成廟宇的管理層開會時仍會講福建話或其他方言,三成使用華語,其餘講英語等其他語言。

由此可見,福建話等方言仍有生命力,但丁荷生指出,方言的未來是個未知數。他希望,學術研討會能激發學界對福建話教學方法進行交流,接下來希望開拓與會館合作的機會,讓推廣福建話的工作可以維持下去。

國大團隊請來LearnDialect.sg方言教育學院聯合創辦人李慶耀,教導接下來的福建話會話班。

印族生學廣東話

KTV飆唱海闊天空

Ngo yi-ga sik gong gwongdungwaaa!(我現在會講廣東話!)

新加坡國立大學印族大三生威玉鉤(24歲,Yuknavell Thiyagarajan)接受《聯合早報》電郵訪問時,特地以羅馬字拼寫句子,說明他懂得廣東話發音。

威玉鉤在國大主修計算機科學,副修語言學。不久前,他完成一門由國大語言中心講師蕭志偉教導的廣東話會話班,如今能以簡單的廣東話交談,還能在卡拉OK飆廣東歌,如經典歌曲《海闊天空》及《夕陽之歌》。

他的母語是淡米爾語。由於從小身邊朋友主要是華族,耳濡目染之下,他也會說華語,曾在中學選修華文為第三語文。

「身為土生土長的新加坡人,我經常接觸新加坡華族源自中國南方的語言文化。但我覺得自己還可以增加這方面的知識,加強與朋友的聯繫,決定去學廣東話!」

一方面,他認為自己的華文基礎,對他學廣東話有幫助。「其實懂得新加坡式英語對我的幫助更大,因為它採用和方言類似的語法,以及語氣詞,如lah,loh和aah。」

「威玉鉤」是他學了廣東話後,為自己取的華文名,原因是它以廣東話念,發音最接近他的本名。

古詩詞中,「玉鉤」常用來形容新月,讓他覺得這名字很有意義。「自從開始學習廣東話,對我來說是全新體驗。我希望如同一輪新月,繼續學習和成長。」

威玉鉤打算通過觀賞網上視頻,繼續接觸廣東話,並希望日後有機會使用廣東話與年長者互動。

文:許翔宇