新加坡長期以來被人們視為城邦國家發展的典範。然而去過新加坡的人們都知道,這個彈丸之地的立國之本就是航運業。新加坡坐擁馬六甲海峽東側出口,從東亞去往歐洲、地中海、波斯灣的航運都要從這裡經過。但讀者可曾想過,為什麼新加坡對面的印度尼西亞巴淡島沒有成為航運中心呢?

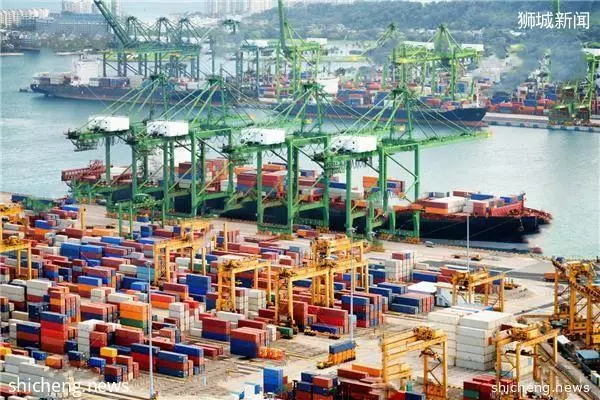

【新加坡是重要轉口港】

我們從水深圖上就可以看出,馬六甲海峽東側的水道有深有淺,新加坡海峽這裡水深最大,可以通行巨輪。而印度尼西亞一側的水深就比較淺,只能從事捕魚之類的活動。這就決定了新加坡和巴淡島走上了不同的經濟發展路線。

新加坡海峽105公里,寬16公里。著名的柔佛海峽就在新加坡海峽的咽喉處。這裡最窄處雖然只有4.6千米寬,但水深達到22~ 157米。需要知道的是,萬噸級輪船的吃水深度一般為9.3米左右,五萬噸11.3米 十萬噸14米左右,二十萬噸17.3米,二十五萬噸輪19.1米左右,三十萬噸的吃水也就是20.4米。也就是說新加坡海峽可以通行世界上最大噸位的貨輪。條件極為優越。而且海峽臨近赤道,終年高溫潮濕,風力微弱,哪怕太平洋和印度上上出現颶風天氣,新加坡海峽都平安無事。這就給航運和貿易的發展提供了極為優良的條件。

早在13世紀,新加坡就成為東南亞的國際貿易中心和東西方交往轉口站。但是很快,這裡就陷入了葡萄牙、西班牙和土著的爭奪之中。到17世紀,葡萄牙人焚毀了港口,新加坡逐漸沒落。

【新加坡水道可以通行巨輪】

19世紀初,英國人逐漸成為海上霸主,從柔佛土邦手中奪取了新加坡,開闢為自由港。此後,人類逐步進入工業時代。在工業經濟時代,航運創造的財富遠遠超過漁業。巨型貨輪的出現,讓新加坡水道的意義更加突出。蘇伊士運河開通之後,東西方貿易往來進一步繁榮,也讓新加坡的地位越來越重要。

新加坡的重要地位,引起了日本的垂涎。1942年日本攻陷新加坡,對這裡採取了殘酷的剝削和掠奪政策。新加坡也成為日本掠奪東南亞資源的主要據點。但在戰爭背景下,日本和西方的貿易完全無法進行,所以新加坡水道的優勢無法發揮。二戰結束後,經過一系列複雜的政治變遷,新加坡成為了獨立的城邦國家。經濟命脈依然是航運。

【新加坡水道極為繁忙】

隨著日本經濟乃至四小龍的崛起,來往於東亞也中東、歐洲航線之間的航運更加密集,為新加坡經濟提供了強勁增長的動力。中國的崛起更是為新加坡提供了源源不絕的航運資源,只要東西方貿易不出現二戰那樣的災難性下跌,新加坡經濟就可以保持基本穩定。

新加坡經濟能夠繁榮的另一個重要原因就是華人的主持和參與。從1821年開始,華人移民就成規模地進入新加坡。在英國殖民統治期間,華人主要從事工商業和農業,支撐起了新加坡經濟的主要部分。日本侵占新加坡時,由於華人頑強抵抗,日軍對華人採取了殘酷的屠殺政策,在很大程度上摧毀了新加坡的經濟。也使日本對東南亞以戰養戰策略不能奏效。實際上,日本在東南亞的整個統治都是得不償失的。美國海軍主力部隊反攻開始後,日軍雖然在戰術上取得了一些小勝,戰略上卻輸得很快。完全沒能利用其東南亞的豐富資源和新加坡的要塞地位。

今天的新加坡雖然一直在積極發展高技術產業和旅遊業,但航運業依然是主體。新加坡的服務業——主要是服務於航運——占GDP的72%左右。航運服務的主要內容,是為來往的貨物提供倉儲、中轉,班輪的加油加水維修維護,等等。需要知道的是,按照國際條約,班輪途徑新加坡海峽,如果不停靠的話,是不收費的。也就是說,中轉業務才是新加坡利用深水航道收錢的法寶。如果來往於東亞和歐洲之間的貨物換個其他地方去中轉,新加坡就有大麻煩了。