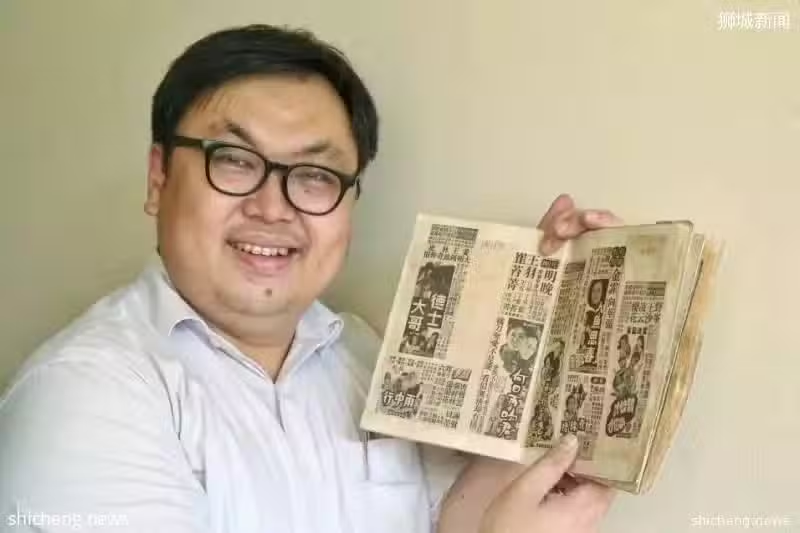

蘇章愷展示貼滿黑白戲院廣告的剪貼簿

上世紀70年代至80年代初期,是我國電影院的鼎盛時期。那時候,網際網路還沒出現,錄像機尚未走入家庭,本地觀眾唯一的消遣就是看電影。那時候的電影院到底是怎樣的一個概念,從本地娛樂文化資料收藏者蘇章愷的一些珍藏資料中,可以窺探一二。

舊電影院的長龍風景

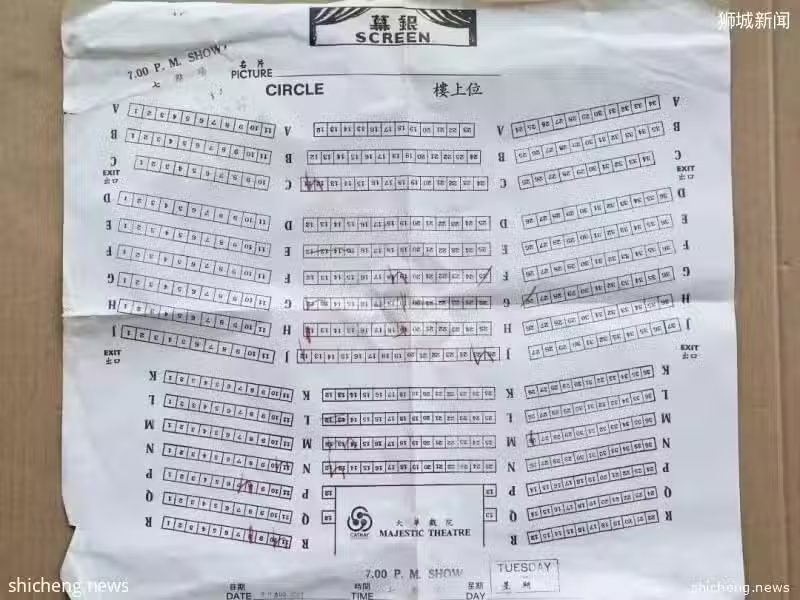

70年代的戲院座位平面圖,供人們買票時選座位

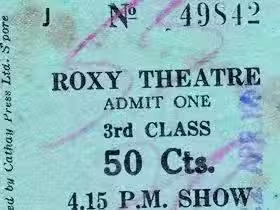

蘇章愷保留了一張戲院座位平面圖,還有一些舊戲票。他說,以前的觀眾不像現在那麼方便,隨手滑一下手機,便把電子票儲存到手機里,到時只須向查票員掃描電子票上的條碼即可。

「那時候,觀眾必須在放映前半小時,甚至更早去排隊購票。當觀眾選好座位後,售票員便會劃掉圖上的座號,並把座號寫在戲票上。可是人手操作,偶爾難免出錯,入席的觀眾有時候會因為票根上寫著相同的座位而起爭執。」

此外,70年代或以前的戲院都是單螢幕的,一間戲院只是放映一部電影,至多也只是在周末加插午夜場或早場預映新片。不像目前戲院設有多間放映室,可同時放映多部電影,時間安排也比較靈活,觀眾的選擇更多。

各大院線爭霸局面

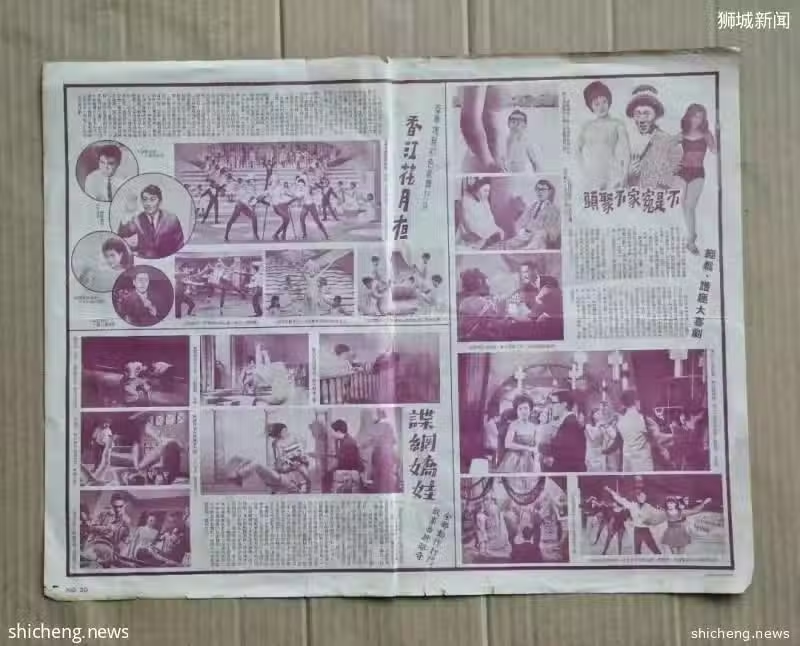

70年代的我國戲院工業是一個諸侯割據,群雄爭霸的局面。蘇章愷手中有兩本電影廣告剪貼簿,簿子封面用原子筆寫著「1975年華語影片的收集簿」,並貼著各大院線的標誌。這應該是一名本地影迷的個人記錄,不知怎的混在其他的電影舊資料堆中,讓蘇章愷給一併收購回來。

「這一名觀眾很有心思地,把當年刊登在華文報章上的廣告全剪了下來,然後按照上演月份來分類,我們不難從這裡窺看到當年港台電影在本地稱霸的盛況。」

隨手一翻,就看到當年紅星甄珍,竟在同一周內有三部新戲上映,當年剛出道的林青霞也來勢洶洶,一周兩部戲。香港的雛鳳鳴粵劇班拍的《三笑姻緣》也在同年上映,良好的票房為當她們隨後來新加坡演出粵劇,創造絕佳聲勢。

當然,這本剪貼簿最大的意義,還是展示了當年本地電影院一個百花齊放的黃金時期。冊子總結了全年各大院線上映片子的數量,計有邵氏55部、金星52部、嘉禾41部、 榮華40部及光藝36部。若論片種,言情片58部、動作片54部、喜劇39部等。唯一可惜的是,統計並沒有將綜藝院線(後改為中橋院線)涵蓋在內。

「綜藝院線以放映香港長城、鳳凰與新聯等左派電影為主。此外,院線也偶爾放映一些特選的朝鮮歌舞電影,例如《賣花姑娘》等。或許這些電影含有政治宣傳意味,與本地生活有一段距離,若論票房與號召,實在難與其他院線匹敵。」

電影廣告的製作工序

在沒有網際網路和手機通訊等新媒體的六七十年代,各大華文報章是院商宣傳影片的唯一渠道。七大院線以及一些不附屬於任何院線的獨立戲院,每天都會在報章刊登廣告,當時最大的兩家院線邵氏與國泰,分別占據了華文報章的左邊或右邊版位,其餘的則分配到其他部分。

在沒有電腦設計軟體的協助下,院線屬下的美工人員必須以手做方式,製作供應給報章的電影廣告,工序自然繁瑣。從蘇章愷的收藏,大概可以看到當時廣告的製作步驟:

首先,將演員的照片從宣傳劇照中剪下來,然後再按照頭像比例大小,一張張地黏在較厚的硬紙板上。當美術員搞定好圖片,便將列印好的文字資料貼在預先騰出的空位上,整幅的電影廣告設計才算完成。之後,設計圖還要拍膠片、沖洗,最後製成工業標準的相紙模式,才發給報館。

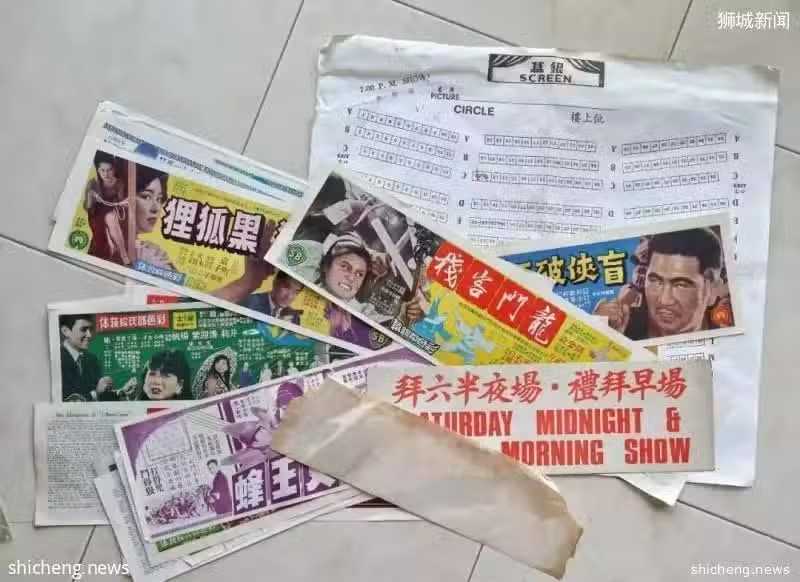

琳琅滿目的宣傳品

從廣告到一本本連環圖,戲院的宣傳品不斷推陳出新

由於競爭激烈,各大院商都在宣傳品上花盡心思。好比蘇章愷手上的一份邵氏電影《朋友》的宣傳資料,就做的非常精細。在其新聞資料封內附有一本約有10多20頁的文字稿,內容主要包括導演對電影的評論,以及一眾演員對自己飾演的角色的分析,還有由10張劇照串成的「連環故事」與中英文本事(劇情大綱)一份,好讓記者對影片有概括性的了解。

此外,院線還會多印證一些傳單,在戲院大門外派送給觀眾們。其實,電影傳單在50年代黑白粵語片時代已經很盛行,蘇章愷收藏的傳單包括曹達華、于素秋主演的粵語武俠片、余麗珍的神怪歌唱片以及第一部改編自倪匡小說《女黑俠木蘭花》的偵探片等。其中還可發現,當時有不少片子都拉隊來新拍外景,傳單也極富本地色彩,比如說由粵語片紅星吳君麗主演的《麗娘尋夫記》傳單中,可看到新加坡富麗敦酒店;梁醒坡主演的《星州艷跡》更出現那個年代的地標國泰戲院;其他的廈語片《淚灑樹柅山》則展示了一眾演員在新加坡法院外騎腳車的情形。上述的傳單都以顯著的字體印著「在本地拍攝外景」,以吸引本地觀眾進場。

電影傳單以本地地標為號召,吸引本地觀眾的注意

蘇章愷補充說:「隨著電影事業的興盛,到了70年代,戲院傳單越做越精緻,例如本地藝人王沙與野蜂演出的《阿牛入城記》,設計上就非常講究。它不僅以彩色印刷,而且增加頁面,已經不再是一張薄薄的傳單。」

專題冊子引人注目

有的院線更是將宣傳品印製成雜誌模樣,以吸引影迷的眼球。這些冊子都是單純以戲名作為標題,綜藝機構(後改名為中橋院線)的《小當家》、《賣花姑娘》等,內容以刊登劇情文字與劇照為主。值得一提的是《獅子城》的小冊子,這是攝製於1960年的第一部本地電影。冊子裡收集了本地藝人潘恩、陳濛的照片,以及她們親自為宣傳冊撰寫的文章。

國泰機構為宣傳第一部本地製作《獅子城》而出版的刊物

這一類的冊子的對象都瞄準一些鐵粉影迷,因此刊登很多演員照片與信息來吸引他們,滿足他們愛追星的心理。當時綜藝機構還將整部電影的劇照編成小人書(中國最早的連環畫)的形式出版,對象自然是愛看漫畫的人。