本地成年國人每日平均使用社媒平台的時間為兩個半小時。(iStock)

作者 王震宇

科技日新月異、人人機不離手,蟻粉是否曾留意或檢查過自己每天花多長時間使用手機?

不看沒煩惱,一看不得了。紅螞蟻檢查今日的螢幕時間,還沒到傍晚時分,不知不覺已累積了近五個半小時!

當中,紅螞蟻使用率最高的項目,毫不意外的就是:社交媒體應用。

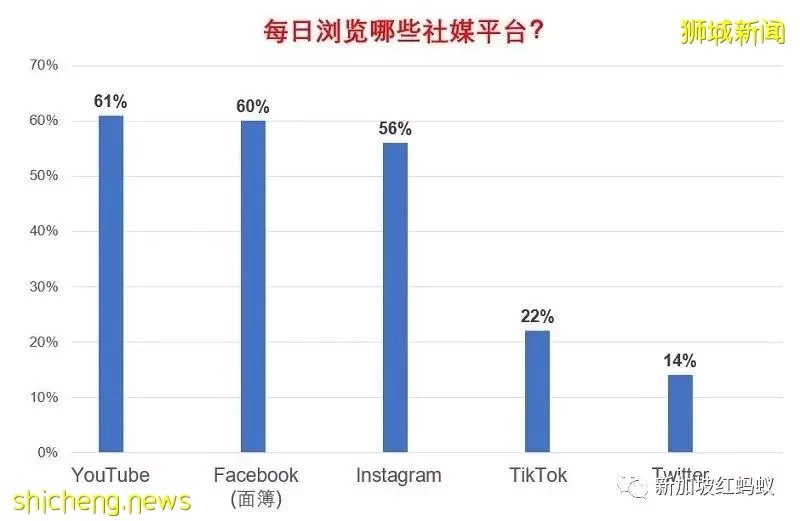

一項由市場調查機構Milieu Insight展開的最新調查揭露,本地成年人每日平均瀏覽社媒平台的時間為:

兩個半小時。

當中,YouTube、面簿和 Instagram 是本地民眾最常使用的三大社媒應用。

(資料來源:Milieu Insight;紅螞蟻製圖)

共有2670名年滿16歲,居住在新加坡的成年人接受了這項網絡問卷調查。

儘管多項研究報告都陸續重申,過度使用社交媒體對身心又不同程度的危害,但觀看社媒內容已成為大部分人度過閒暇時間的方式,猶如難以戒掉的癮,日漸成為生活的一部分。

Milieu Insight的最新調查報告指出,若每天瀏覽Instagram和TikTok超過三小時,用戶患有體型焦慮的風險最高。

(Milieu Insight提供)

先來一步步了解該機構何以得出此結論。

其一,除了做問卷調查,受訪者也進行心理評估測驗,其中包括一個名為外型焦慮盤點(appearance anxiety inventory,簡稱AAI)的測試。受訪者需要回答一系列相關問題,如與他人比較外型的機率、多常因個人外型而拒絕與他人交流等。

單論AAI測試可發現,每六名受訪者中有一人有患上外型焦慮的潛在風險。六成的風險群體為女性,四成是男性。 值得一提的是,大多患外型焦慮風險者是較年輕一輩:68%年齡介於16歲至34歲。

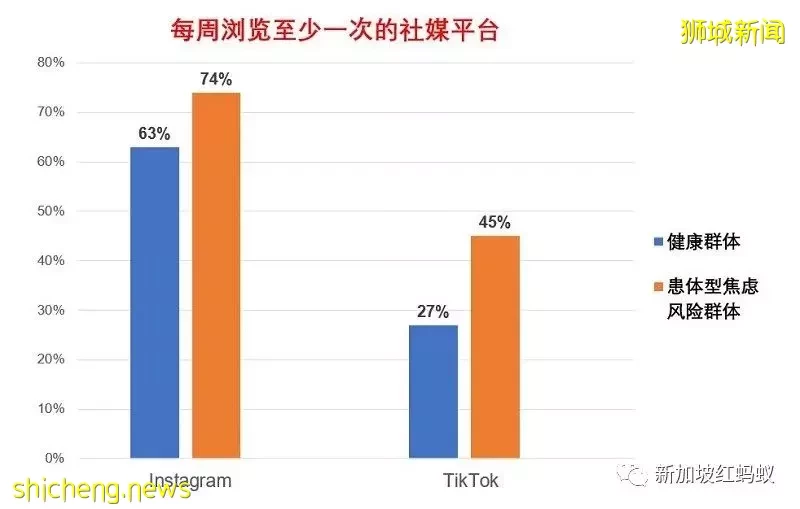

其二,調查進一步探究,這些常對自己的外型不滿的人,最常使用哪些社媒應用?

結果發現,74%被歸類至患外型焦慮風險群體的受訪者稱,每周會至少一次使用Instagram,45%則透露每周至少瀏覽一次TikTok。

(資料來源:Milieu Insight;紅螞蟻製圖)

雖然面簿的整體使用率相當高(排在第二),但對於患外型焦慮風險的用戶,他們瀏覽面簿的頻率較低。

報告說,這或許是因面簿用戶的平均年齡,比Instagram和TikTok等其他應用來得高的緣故。這也進一步印證了「許多外型焦慮風險者都是年輕人」的論調。

每周只瀏覽社媒一次,顯然不足以讓這些用戶越陷越深,因此對外型不滿的受訪者也被問及,每天花多長時間關註上述應用?

36%坦言日均花至少三小時瀏覽TikTok(健康/無風險受訪者為17%),約19%則日均花至少三小時刷Instagram(健康/無風險受訪者為13%)。

總的來說,56%被評估患有外型焦慮風險的受訪者,日均花至少三小時瀏覽各大社媒平台,而僅有四成無風險受訪者這麼做。

短視頻讓人越看越沒自信?

(法新社)

相較於面簿,Instagram和TikTok之所以更吸引人,或許是因這些平台經常推送短視頻。

人們觀看視頻時專注力有限,除非真的拍得精彩萬分,否則看太久也會逐漸失去耐心。Instagram就在兩年前推出Reels(捲軸)功能,讓用戶能拍攝短視頻,自行剪輯和加入特效等,與觀看TikTok或小紅書等有著相近的效果。

此外,當你所追蹤的用戶PO出一張照片,也會讓你多停留幾秒觀賞。

關愛新加坡協會(CARE Singapore)治療與心理健康服務總監張瑞玲形容說:

「這項調查證明,那些過度使用Instagram和Tiktok等極其視覺化內容平台的人,從數據上來看較容易患有體型焦慮……宣揚某種體型或審美標準的照片和視頻,可激起個人對於自己的體型的負面情緒和感受,如憂慮、缺乏安全感,甚至是妒忌。」

社交媒體的影響力不容低估,有多少人因而對個人體型缺乏自信,為此「發奮圖強」也要練出魔鬼身材?(海峽時報)

瀏覽社媒時常看到體型狀態極佳的人,有些人會視他們為努力的對象,下決心自己也要勤加鍛鍊,總有一天也要像對方一樣擁有「魔鬼身材」;一些人則像專家所言,墜入自我懷疑的深淵。

就這樣,社媒平台重新定義了許多用戶對於「好看」和「完美」的標準,如果沒法像這些人一樣,就等同於不完美。

網紅和韓國偶像具有一定影響力

約半數社媒平台用戶稱,網紅會影響他們的信念和消費決定。(聯合早報)

那麼,這些讓用戶崇拜、無形中自憐的對象,又是何方神聖?

調查顯示,在患有體型焦慮風險的受訪者中,約半數稱社媒平台上的網紅會左右他們的信念和消費決定。

另外,該群體約四成的受訪者則認為,他們受到韓國偶像的影響。 紅螞蟻建議大家,也順道提醒自己:

儘量控制瀏覽社媒的時間,如果發現難以抽離,不妨效仿近日剛宣布退出社交媒體的英國男星湯姆霍蘭德(Tom Holland),給手機也給自己一個休息的機會。