新加坡華文課程內容近日又在報章上掀起辯論。(聯合早報)

作者 許耀泉

華文水平在新加坡始終是許多關注華文華語的國人所熱衷的課題,國人對本地華文水平日漸低落的慨嘆,或是為提升華文水平而提出的一些建議,不時見諸報端。

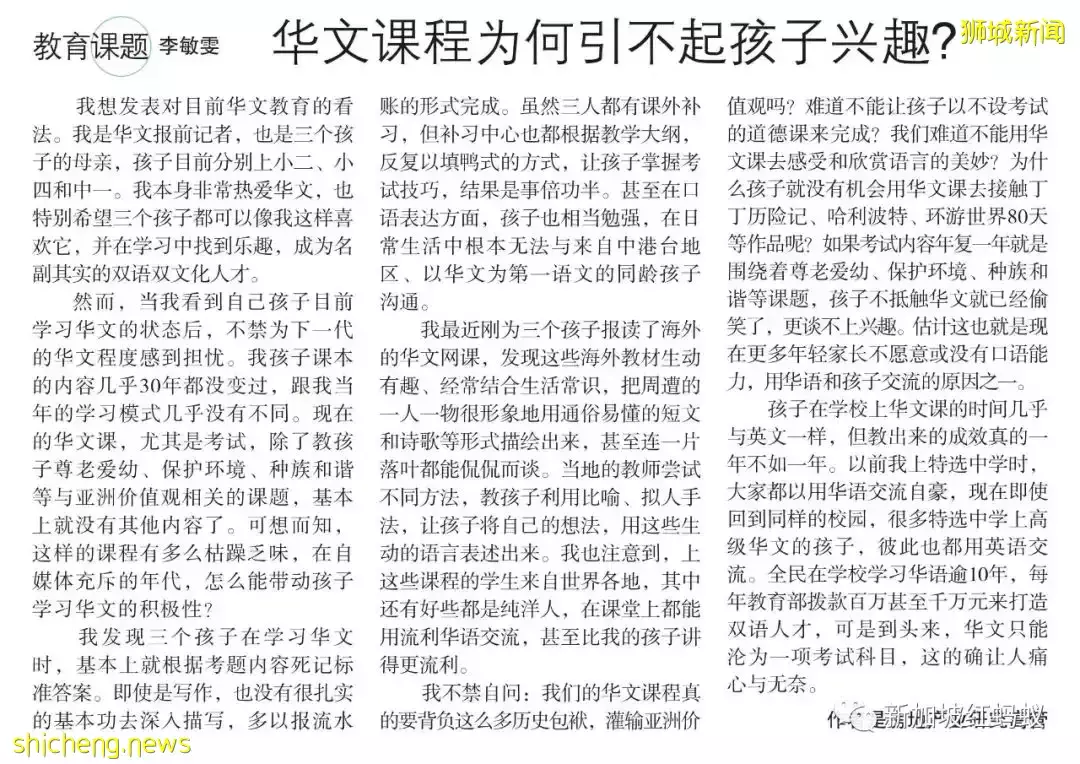

最近,華文報前記者李敏雯的來函,掀起了另一波關於本地華文水平的討論。

李敏雯在文里寫道,自己熱愛華文,也特別希望她的三個孩子能跟她一樣喜歡華文,從學習中找到樂趣,成為」名副其實的雙語雙文化人才」,隨即點出問題:

本地華文課程枯燥乏味,無法帶動孩子積極學習華文。

按照這個思路,既然華文課程無法激起孩子們學習華文的興趣,那下一代國人的華文水平可說處境堪虞,更遑論打造雙語雙文化精英了。

李女士文中直指新加坡華文課程的不足,紅螞蟻不是這方面的專家,不便評斷,卻立刻聯想到:我們還要凡事靠政府嗎?

望子成龍,望女成鳳,是每位家長的天性,自然不過。但既為人中龍鳳,就表示這人在某方面有過人之處,撇開天賦不說,他所接受的栽培多半就異於常人。

這種栽培是不是應該由負責主流教育的教育部來提供?孟母三遷,不見得孟母在搬家的時候,要求任何官方援助吧?

華文老師以各種不同的方式授課,以激起學生學習華文的興趣。(聯合早報)

念中二那年,華文老師有一天給所有同學各派發一本約100頁的補充教材,並向我們解釋,這本補充教材是全校華文老師抽出寶貴的課外時間,特地為我們編撰的。

老師們下足功夫,費盡心思編寫這套補充教材,原因是:「你們的課本,沒~有~肉~的!」

老師說這句話的時候,一臉扭曲痛苦的表情令人動容,時隔30年,仍歷歷在目。

小學華文課本封面。(新加坡教育部)

平心而論,教育部課程發展署同仁編寫課本的時候,想必也是不遺餘力,但我校的老師們不辭勞苦編寫補充教材,用意自是希望學生們在主流課程內容的基礎上多學一些,從廣袤的華文世界裡汲取更多養分。

這也凸顯了栽培精英所需的額外努力,有別於政府服務普羅大眾的方向。

有意願、也有條件將孩子培育成材的家長,大可不必等待教育制度或課程改革,可以自己尋求資源,親自帶領孩子領略華文的美妙,充分發揮孩子的潛能。