一周工作44小時,以五天平均計算,等於每天八個多小時(不包括午餐時間)。

相信多數新加坡上班族對這樣的工作時間已習以為常。但對剛踏入職場的社會新鮮人來說,這或許是個巨大的「文化衝擊」。

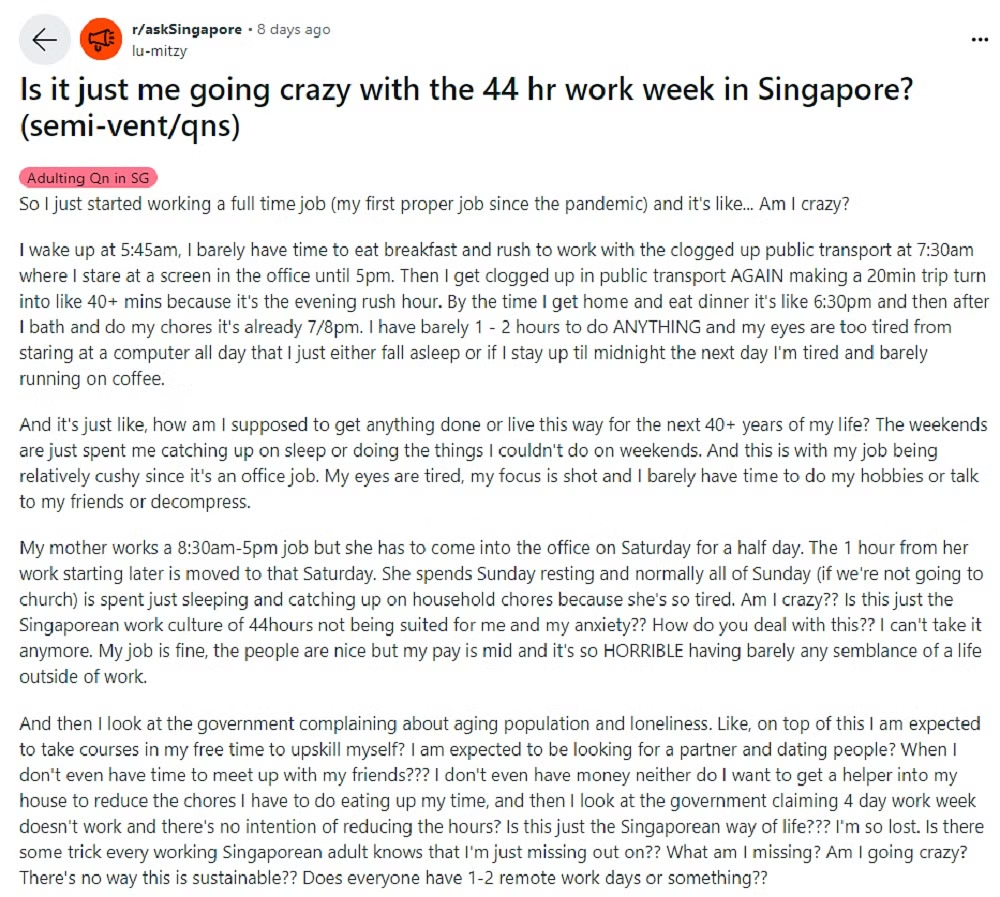

上個星期,一名自稱「lu-mitzy」的年輕員工在社媒Reddit上大發牢騷,直言這樣的工作時間令他「快要發瘋了」。

先來看看他星期一至五是怎麼過的:

早上5點45分:起床

早上6點40分:搭公共運輸

早上7點30分:開工

傍晚5點:下班

傍晚6點30分:在家吃晚餐

晚上7點:洗澡、做家務

晚上8點:只剩一到兩個小時做其他事情

在紅螞蟻看來,開工時間確實是早了點,但下班時間也很早啊,還可以約朋友吃個晚餐。重點是:周末不用工作。

偏偏lu-mitzy平日晚上「眼睛太累」,洗完澡就倒頭大睡;周末則用來「補眠」,沒時間跟朋友聊天或從事自己喜歡的愛好。

他在網絡論壇Reddit留言道:

「難道我往後40多年的人生都要這樣過?這就是新加坡人的生活方式嗎?我感到很迷茫。是不是有什麼每個新加坡上班族都知道,卻只有我不知道的訣竅?我是不是快要發瘋了?」

(Reddit網站截圖)比上不足,比下有餘

可惜的是,lu-mitzy並沒有從網民的留言中得到他想要的答案。

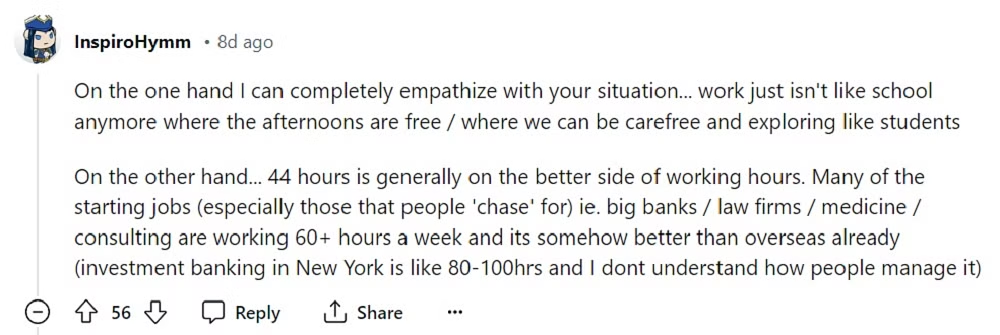

網民們只有一個「訣竅」:

習慣成自然,這是成為大人的「必經之路」。

還有些網民指出,比起銀行、律師行、醫藥業和諮詢服務業每周工作60多個小時,44小時已經算很不錯了。

(Reddit網站截圖)

是啊,比上不足,比下有餘。

其他國家當然有更「好命」的員工(法國人每周工作35小時,澳大利亞人38小時),但也有更「苦命」的(韓國政府擬議把每周工作52小時增至69小時)。

如果說新加坡人每周工作44小時就已經無法平衡工作和生活,那韓國人豈不是沒得活了?

根據人力部網站的數據,新加坡人每周的平均工時已從2017年的44.7小時,略減至2022年的44.3小時。

紅螞蟻算了算,扣除每天約兩小時的通勤和八小時的睡眠,每周還剩58小時(包括周末)來處理非工作相關的生活瑣事。蟻粉覺得夠嗎?

馬不停蹄的憂傷,上班族是否最清楚?(商業時報)

留言區還有不少網民在「比慘」。

有人每周工作60個小時,還攻讀博士課程,回到家還要照顧新生兒。有人每天工作超過12小時,老闆卻不給加班費,提早離開還會遭同事白眼。

看來,滿腹怨言的年輕員工比比皆是。

你不是真正的快樂

根據美國民調機構蓋洛普(Gallup)上周發布的《世界幸福報告》,新加坡在143個國家和地區中排第30名,連續兩年成為亞洲最幸福的國家。

不過,以不同年齡層的幸福感來看,60歲以上的新加坡年長者排在第26名,30歲以下的年輕人卻排在第54名。

報告指出,獅城年輕人生活工作壓力較大,幸福感較低。而工作時間長,未必是唯一的因素。

畢竟,現在的年輕人一踏入職場,就要面對生活成本高漲的壓力,加上居家辦公,少了與同事面對面交流的機會,對公司的歸屬感也跟著降低。

對社會新鮮人來說,尋找歸屬感和認同感,無疑是一大挑戰。

與你分享的快樂,勝過獨自擁有。(聯合早報)

加拿大健康科技公司Telus去年針對超過1000名新加坡員工展開的調查發現:

55%的新加坡員工缺乏可信任的職場關係,這使他們感到孤立和寂寞。

另有45%認為,他們無法在不被羞辱的情況下,向他人傾訴自己面對的掙扎。

Telus研究部高級副總裁艾倫(Paula Allen)接受《海峽時報》訪問時指出,在較年輕員工中常見的精神壓力,如今也「延伸」到30多歲的員工身上,形成職場上「長期不快樂的一代」。

新加坡輔導中心總監John Shepherd Lim直言,員工仍會準時到公司上班,但工作效率已明顯下降。

他認為,競爭激烈的工作環境已模糊工作和個人生活的界限,接踵而來的裁員消息更是加劇了員工的不安和倦怠感。

「新加坡的生活成本高昂,加上對擁屋和退休儲蓄的種種期望,給年輕員工帶來巨大的壓力和負擔。」

我要一步一步往上爬。(海峽時報)不願示弱 只好逞強

報告數據也顯示:

比起50歲以上的員工,40歲以下者患上焦慮症和抑鬱症的機率高出三倍,利用公司津貼尋求治療的機率則高出五倍。

這裡的「治療」指的是購買處方藥,而不是接受輔導或看精神科醫生。

John Shepherd Lim透露,一次的輔導費用介於100至400新元。即使衛生部將心理健康服務擴大到更多全科診所和綜合診療所,也未必會鼓勵更多年輕員工就醫。

他坦言,年輕人仍普遍認為,求助是一種「示弱」。

「新加坡人從小就被教導要追求卓越,這也反映在新加坡的工作文化中。在工作上表現的機會看似很多,但競爭其實很激烈,年輕人覺得自己每天都務必證明自己的價值。」

(唉,怎麼又是新加坡教育制度的錯?)

年輕人,別再逞強了。能忍則忍,忍不了就換一份新工作吧。