本來是相安無事的兩個大國,各守著大洋的一端。

東西兩邊的國際商人,都跟兩國做生意。你發財,我也發財,雙贏,都高興。

後來,國際商貿條件發生了變化。國際商人只需要跟其中一方做生意。另一方就只好吃西北風了。

原本的雙贏格局,現在成了零和博弈——要嘛我贏你輸,要嘛你贏我輸。慢慢的,生意不搶就沒得做了,得餓肚子了。

於是,雙方開始搶生意。搶著搶著,終於搶出大事了,直接引發了兩國之間的大戰。

甚至還引發了東南亞版的「靖康之恥」。

且聽我慢慢道來。

本文大綱:

一、古印度文明傳入海洋東南亞

二、印度化佛教強國橫空出現

三、出使宋朝人數最多的國家

四、從「雙贏」到「零和」

五、南洋版「靖康之恥」

古印度文明席捲海洋東南亞

在新加坡不足數十公里外,有兩大鄰國。一個是馬來西亞,一個是印度尼西亞。

說到這兩個國家,許多人並不知道,原來這裡曾盛行佛教。

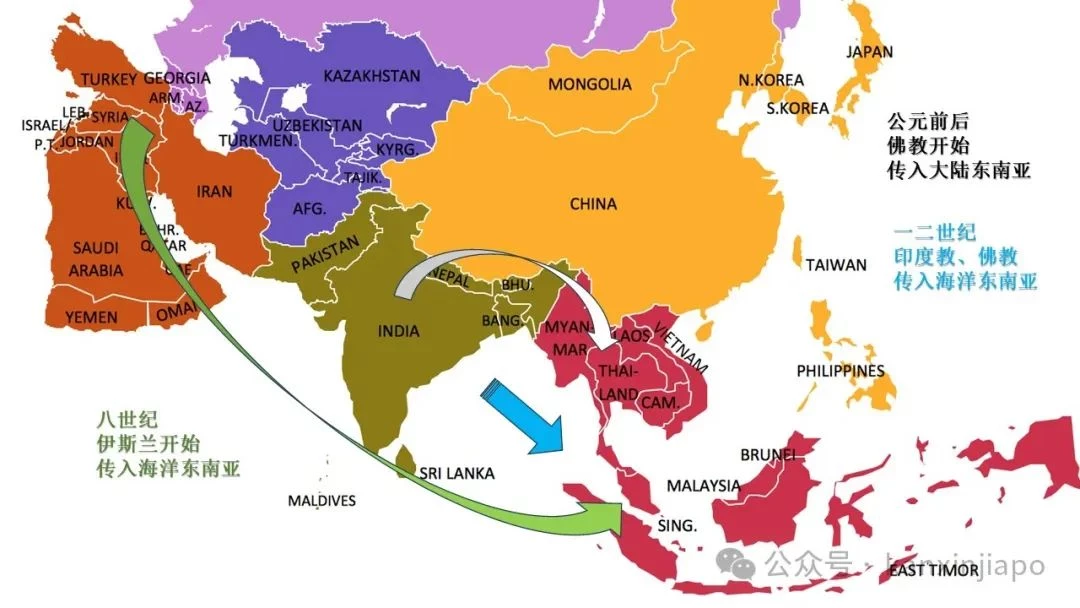

其實,在文化上,東南亞很明顯分為大陸東南亞和海洋東南亞兩個部分。

大陸東南亞就是印度次大陸以東與中國大陸以南之間、受兩地文明體系影響的地區也就是「中南半島」,包括今天的越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸及馬來半島地區。

與大陸東南亞相對應的,就是海洋東南亞,也就是十九世紀所說的「馬來群島」,包括今天的印度尼西亞、菲律賓、東馬來西亞、新加坡、汶萊以及東帝汶。

在公元前後,佛教開始從印度傳入大陸東南亞,一個重要途徑是絲綢之路;公元一二世紀,印度教、佛教傳入海洋東南亞,就是通過海上絲綢之路;一直到公元八世紀左右,伊斯蘭教才開始傳入海洋東南亞,仍是通過海上絲綢之路。

因此,我們回過頭看看北宋的宋真宗時期,也就是公元1000年左右,當時的海洋東南亞盛行的是佛教,與今天海洋東南亞盛行伊斯蘭教的情況是有很大不同的。

最早對海洋東南亞形成文化影響的,是古印度文明。

公元五世紀初,東晉著名僧人法顯到印度學佛,從海路回國,途中遇到風暴,漂流到耶婆提(印尼蘇門答臘或爪哇),法顯記載「其國外道婆羅門興盛,佛法不足言。」

用大白話說,就是當地盛行的是印度的婆羅門教,佛教在這裡並沒有影響力。

佛教逐漸生根

不過,隨著佛教逐漸在海洋東南亞生根,這個情況慢慢出現了變化。

一個例子就是,中爪哇的夏連特拉王國,經歷從婆羅門教改信佛教的宗教革命。到了夏連特拉王國的鼎盛時期,760年至830年,興建了婆羅浮屠,現在人們把它列為古代東方四大奇蹟之一。其他三個是中國的萬里長城、印度的泰姬陵,以及柬埔寨的吳哥窟。

公元七世紀,唐朝高僧義靜前往印度取經時,在蘇門答臘的三佛齊王國停留六個月,後來回程又經過三佛齊。義靜記載:「南海諸州,咸多敬信,人王國主,崇福為懷,此佛逝廓下,僧眾千餘,學問為懷,並多行缽,所有尋讀,乃與中國不殊,沙門軌儀,悉皆無別。」

也就是說,這個時候的三佛齊王國信奉的是佛教,僧侶有千多人,連國王也是佛教徒,而且所行的科儀,與中國的佛教沒有差別。

(《大唐西域求法高僧傳》)

後來義靜帶領幾位助手回到三佛齊,抄寫翻譯佛經,並完成了《大唐西域求法高僧傳》和《南海寄歸內法傳》兩本撰寫國外親身經歷的著作。

印度化佛教強國橫空出現

隨著佛教的立足生根,此時,海洋東南亞出現了第一個印度化佛教強國——三佛齊。

三佛齊,Srivijaya,中國古籍又稱「室利佛逝」,公元7世紀中葉,在蘇門答臘島建國,開始向中國朝貢。

在全盛時期,三佛齊控制了馬六甲海峽,穿行海峽的船隻都必須向它納稅。

三佛齊既是馬來群島的香料貿易中心,也是東南亞佛教的中心。

三佛齊的藩屬國眾多,包括:蓬豐、登牙儂、凌牙斯加、吉蘭丹、佛羅安、日羅亭、潛邁、拔沓、單馬令、加羅希、巴林馮、新拖、監篦、藍無里、細蘭,是第一個勢力範圍及於整個馬來群島的王國。

出使宋朝人數最多的

在宋代,南洋諸國中,三佛齊是出使中國人數最多的國家,可考的有28次,多在廣州上岸。

三佛齊給大宋的貢品包括:象牙、乳香、薔薇水、萬歲棗(棗椰樹與椰棗)、白砂糖、茶龍眉、珍珠等。

(宋真宗畫像)

990年,在爪哇的闍婆國攻打三佛齊首都巨港;三佛齊在宋朝的使臣發現祖國被圍,自己回不了家。

兩年後,992年,闍婆遣使上京,解釋兩國在交戰。再過了幾年,999年,三佛齊使臣求宋朝保護。

1004年,為表示謝意,三佛齊國王立佛寺為宋真宗祝壽,宋真宗賜「承天萬壽」鍾。

從「雙贏」到「零和」

此時,在印度次大陸,出現了一個強盛的王朝,名為注輦,又名朱羅王朝。注輦統治者們曾經征服印度半島南部,吞併斯里蘭卡,並占領了馬爾地夫。

阿拉伯與中國通過海上絲綢之路進行貿易。原本,商船必須在注輦和三佛齊都停靠,進行補給。這時,兩國都有錢賺,雙贏,所以相安無事。

不過,後來出現了變化——航海科技的進步,使得商船在中國和阿拉伯之間航行,不再需要停靠兩次,只要停靠一次即可,要嘛停靠三佛齊,要嘛停靠注輦。

問題於是就出現了。原本是雙贏的局面,現在卻成了零和——用我不用你,用你不用我。一單生意,搶來搶去,終於搶出了火花。

從中國的記錄來看,此事恐怕三佛齊責任比較大。

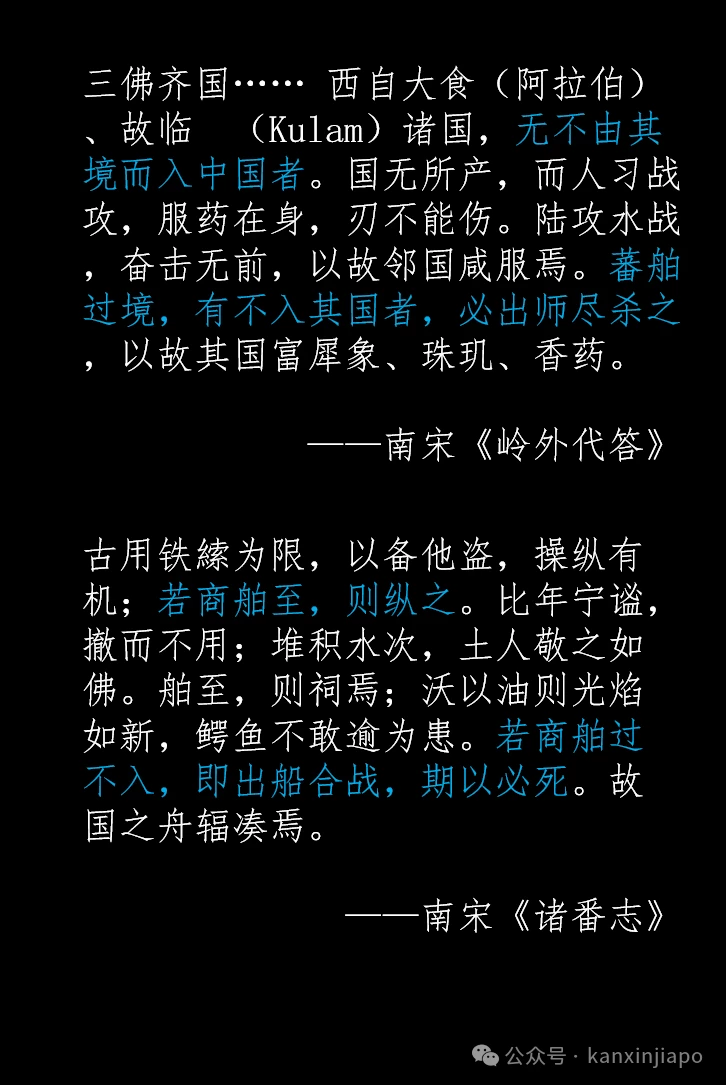

南宋《嶺外代答》記載:「蕃舶過境,有不入其國者,必出師盡殺之」;《諸番志》記載:「若商舶過不入,即出船合戰,期以必死」。

這兩段話是什麼意思呢?就是說,外國商船經過三佛齊海域,如果不停靠、不使用我的港口服務、不讓我抽稅賺港口使用費的,我就派海軍出去殺他個片甲不留,滿載著潑天的富貴,吃著火鍋唱著歌,高高興興凱旋迴朝。

這還是海軍嗎?感覺就是海盜嘛!

犯我強印者 雖遠必誅

叔可忍,嬸不可忍。面對此等海盜行徑,三哥咽不下這口氣。

人家畢竟東滅斯里蘭卡、西吞馬爾地夫,是印度洋一霸,可不是吃素的。

犯我強印者,雖遠必誅!

(注輦國王。圖源:網絡)

於是,注輦出兵了。

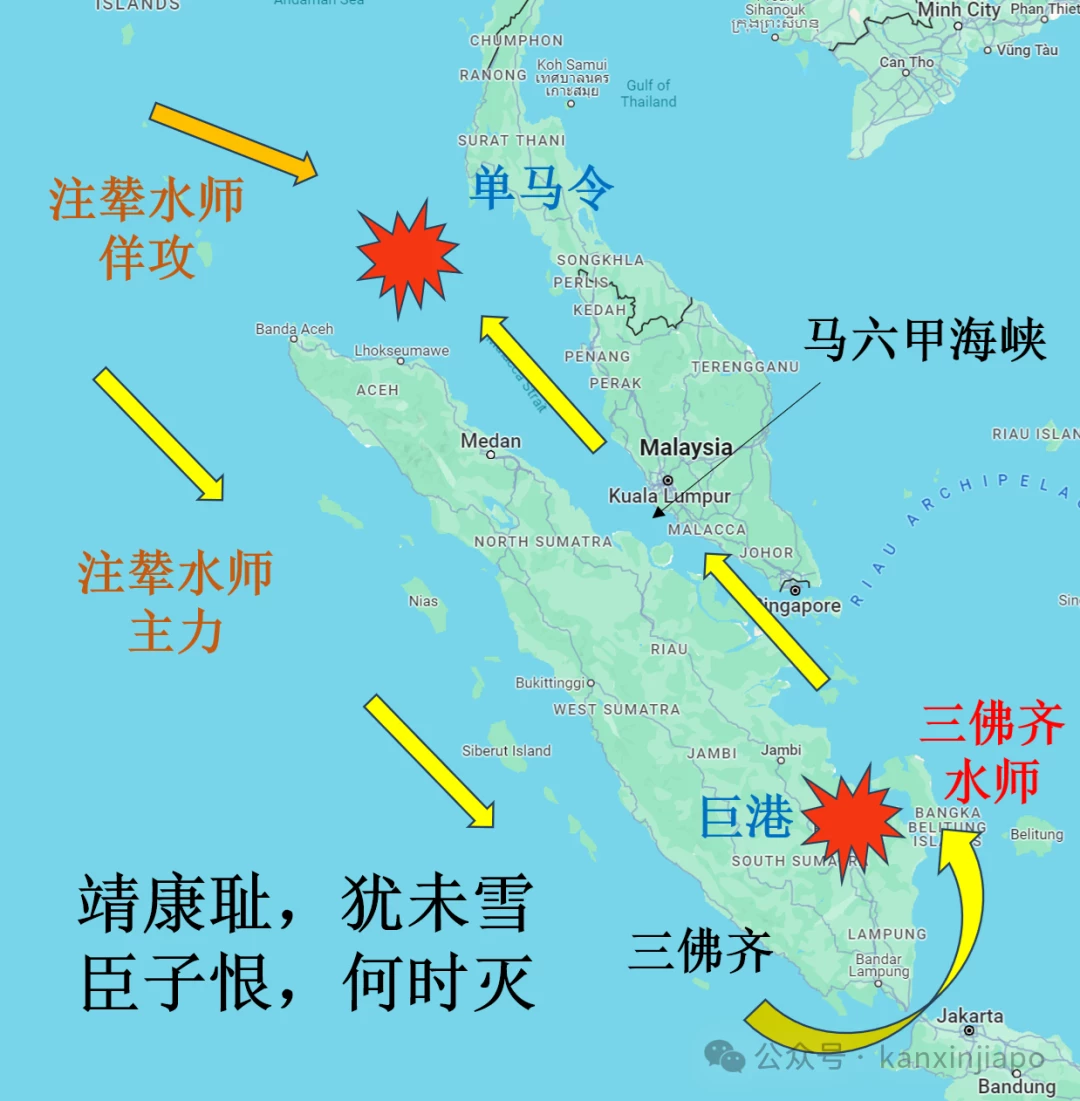

1025年,注輦水師一路南下,劍鋒直指三佛齊的藩屬國單馬令,也就是在克拉峽邊上的一個古國。

藩屬國有難,三佛齊當然提兵來救。水師全體緊急動員,從首都巨港浩浩蕩蕩,通過馬六甲海峽北上,準備給三哥水師來個迎頭痛擊。

不曾想,注輦此路水師乃是佯攻。實際上,另派一個艦隊,從南路而下,通過蘇門答臘島南邊,繞過小小的巽他海峽,出其不意偷襲三佛齊首都巨港。

南洋版「靖康之恥」

由於三佛齊水師大軍已悉數北上,巨港此時防守空虛,很快被注輦攻下。

之後,注輦擄走三佛齊國王,比北宋提前一百年上演了南洋版「靖康之變」。注輦兵貴神速,馬上揮師北上與北路軍會合,兩路夾攻合擊,全殲三佛齊艦隊。

還好注輦只是為了教訓一下三佛齊,並非對其領土有野心。在狠狠教訓三佛齊之後,反正也搶了一堆金銀珠寶,班師回朝。

三佛齊從此一蹶不振。1067年,三佛齊承認注輦為宗主國。14世紀末滅亡。

本回到此結束。

下一回,聽我來說說,「馬來」為什麼叫「馬來」,也說說一頂綠帽讓新加坡亡了國的那段狗血歷史。

新加坡眼丨來源

新加坡眼丨圖源