新加坡,是一個很神奇的國家。

因為它是世界最小的國家之一(新加坡國土面積714.3平方公里),卻創造了讓世界驚奇的「新加坡經濟奇蹟」。新加坡有多小呢?714.3平方公里的土地面積可能你沒有直觀概念。

那這樣說吧,新加坡小到可能還不如中國的許多縣城大,一天之內就可以走遍全國。

新加坡地圖.新加坡位於東南亞,是馬六甲海峽地區的重要樞紐,人均GDP是亞洲第3,世界第11

但這個南洋之濱的國家為國人所記起,除了它實在太小和它發達的經濟水平之外,大概就是因為新加坡是世界上第二個以華人為主體民族的國家(新加坡人口總數約540萬,華人或華裔血統約占到75%)

新加坡現任總理李顯龍,為新加坡國父李光耀之子。祖籍中國廣東梅州梅縣,是客家人之後

可是,新加坡作為一個獨立國家的歷史其實非常之短。是的,新加坡1965年才正式獨立,在這之前,新加坡一直是屬於各方勢力下的一個個體,從馬來亞王國治下到英屬新加坡再到日據時期和後來的馬來西亞聯邦里的新加坡州。

1930年,英屬新加坡時期的新加坡街景

新加坡得天獨厚的地緣優勢(新加坡是馬六甲海峽的重要港口)雖然成就了它,卻也阻礙了它。回顧歷史,彈丸之地的新加坡一直以來都是地緣政治的棋子,在1965年之前,新加坡就好比一片離不開大樹的樹葉。

而1965年,新加坡被迫離開了馬來西亞聯邦自力更生。這就是新加坡的獨立,沒有獨立戰爭的硝煙和烽火,也沒有據理力爭的外交論斷,只是因為被馬來西亞主動「踢出」。

馬來西亞行政區劃,馬來西亞是聯邦制國家,各州保持極大的自治權(圖中的新加坡、汶萊是獨立國家)

沒錯,你沒看錯,你只聽過努力爭取獨立,而1965年新加坡則是被迫從馬來西亞中獨立。

事實上,奠定現代新加坡的基因還得追溯到英國殖民時代,雖然新加坡在歷史上帶著華人文化的血緣和英國現代文明的痕跡。但是翻開地圖,在地緣上看,新加坡其實和一個東南亞國家關係最為密切,那就是——馬來西亞。

新加坡的地緣關係。褐色部分是馬來西亞,綠色部分是印尼,紅色部分是新加坡

從地緣上看,新加坡把守著馬六甲海峽前往南中國海的戰略要道。但是同時,新加坡被夾在了馬來西亞和印尼這兩個相對來說人口更多、領土更大的東南亞國家之間,這就決定了新加坡作為小國必須依附於國際貿易和左右逢源、長袖善舞的國策。

新加坡是外向經濟體和城市文明國家(即小型國家)的最好典型。

下面就開講關於新加坡和馬來西亞的分家史,介於涉及的歷史過於複雜和陌生,我會盡力簡單化。

起始——華人的「龍頭城」、馬來王國的南端和英國人的港口

新加坡這個地方雖然地處南洋(中國人所謂的南洋即是指代廣大的東南亞地區),但是自古以來就和華人息息相關。

早在3世紀時,就已經有關於新加坡這個地方的中文文獻,三國時期的東吳有史書將新加坡稱之為「蒲羅中」(即馬來半島最南端的島嶼的意思)。後來在1330年前後,南昌人汪大淵乘船從泉州港出發抵達新加坡,並宣稱新加坡是為「龍頭城」以及新加坡有華人居住。

汪大淵,南昌人,元代著名航海家。著有《島夷志略》一書,歷經南洋多國,現在認為其是最早發現新加坡的華人

明代稱新加坡是為「淡馬錫」,此後新加坡在明清兩朝(特別是鴉片戰爭之後)迎來巨大的華人下南洋移民潮。這些稱呼或者中國史書中只鱗片爪的記載都反映出新加坡與華人密切的歷史淵源。

清朝時下南洋的勞工

但是新加坡就在馬來半島的最南端,它一樣不可避免地接受了馬來人的影響。馬來西亞在歷史上是一個十分多元的國家,接受著四面八方的文化激盪,比如阿拉伯人帶去了伊斯蘭教(馬來西亞國教)、印度人帶去佛教和印度教、而華人帶去了商業和先進的農業文化等等。

當一個相對強大的文明出現,周邊相對弱小的文明必然會依附。如同中國和朝鮮,馬來西亞和新加坡的關係也大致如此。(新加坡原住民是馬來人,但是華人居多)

14世紀,馬來半島上一個由馬來人建立的國家崛起,因為信奉伊斯蘭教,並且以馬六甲(今天的馬來西亞馬六甲州首府馬六甲市)為首都,歷史上稱之為馬來王國的馬六甲蘇丹王朝。

從這裡開始,新加坡正式被馬來人納入馬來西亞的版圖。

黃色部分是馬六甲蘇丹王國的版圖

到了後頭,大航海時代到來。

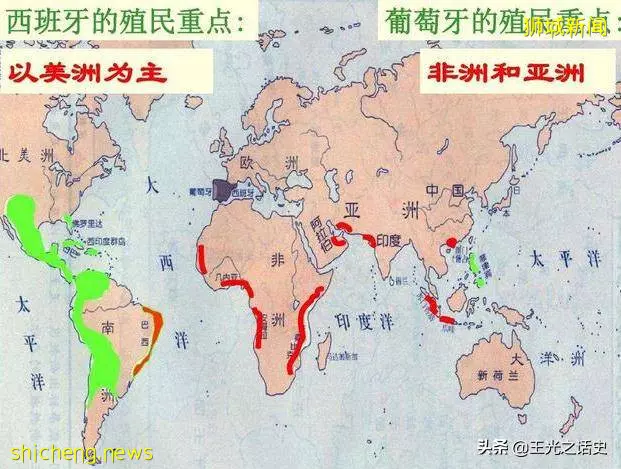

後來的南洋大致分為四種情況。一是各地東南亞土著建立的部落王國(如暹羅),二是接受了阿拉伯文化的蘇丹王國(如馬來王國),三是華人建立的公社(即各地華埠),四是英國、荷蘭等歐洲殖民者的殖民地。

17世紀葡萄牙人入侵了馬來王國,火燒馬六甲城之後,殖民了馬六甲海峽地區。新加坡再次易主。

葡萄牙殖民地為紅色部分,其中新加坡也曾屬於葡萄牙殖民總督區,中國部分的紅色是澳門地區(標大了)

19世紀初,業已崛起取代了荷蘭、西班牙和葡萄牙的英國殖民者把目光從印度投向了廣大的東南亞地區。1819年,英國東印度公司的史丹福·萊佛士爵士,帶領著英國殖民軍從印度啟航抵達並登陸新加坡,和汪大淵不太一樣的是,他一登陸宣布新加坡從此由英國人接管。

英國東印度公司船隊

1824年之後,新加坡正式成為了英屬印度殖民地(歸英屬印度殖民當局管轄),這也被新加坡人認為是「近代新加坡的起點」。客觀來說,英屬殖民地時代確實是新加坡由一個封閉落後的農業社會邁入一個近代化海港商業社會的開始。

英國殖民者最初把新加坡當作一個和亞洲各國(主要是清帝國)的茶葉、橡膠和鴉片等貨物的貿易中轉站和貨物碼頭,這一點和香港很像,但是那時候鴉片戰爭還沒有爆發。

位於新加坡的萊佛士雕塑,是的,他們給英國殖民者樹碑

發展——英國的殖民地和馬來西亞聯邦的州府,何去何從?

1867年,英國人深入馬六甲地區,占領了檳城、馬六甲之後,將他們與新加坡合三為一,升格為了海峽殖民地,直接由英國當局派遣總督直轄。在此後的日子裡,英國人漸漸擴大了在東南亞的勢力(主要是緬甸、泰國部分地區和馬來西亞),但是一直將他們在東南亞的第一塊「處女地」新加坡當作「首都」。

馬六甲地圖

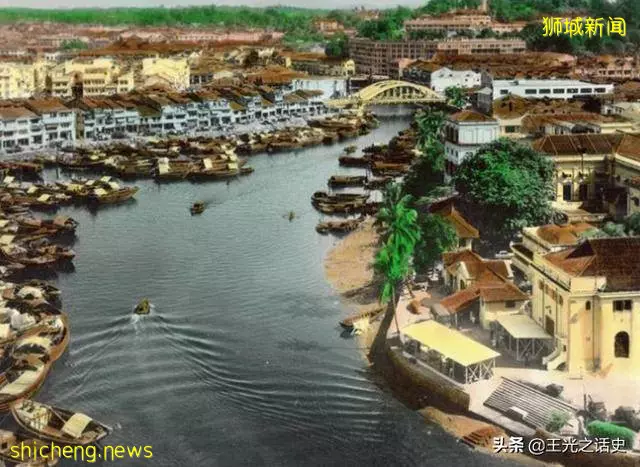

作為英國東南亞殖民總督區的政治、經濟中心的新加坡一時風光無限。隨著國際貿易日漸興盛,新加坡迎來了歷史的大發展,短短几年內,貿易總額增值了八倍,城市建設如日中天,吸引了超過一百多萬的移民到來(歐洲人、馬來人和華人)。

新加坡在19世紀成為了東南亞最為繁榮的地區,英國人斥資數億大力建設了新加坡城市和各個港口,1870年後,新加坡的橡膠出口一度占據東南亞50%的程度,這是不可想像的。除此之外,英國人還給新加坡的政府運行和法律管理奠定下了基礎,以及新加坡外向經濟體的國策也是英國人一手建立。

可以說,新加坡是英國人「帶大」的孩子,所以後來,新加坡國父李光耀無不感概地說:「我們要感謝幸好是英國人先來到了新加坡而不是法國人或者葡萄牙人。」

英國首相邱吉爾則看中了新加坡的戰略地位——扼守馬六甲的咽喉,稱其為「東方直布羅陀」。

新加坡河兩岸的風情油畫,畫於19世紀

日益富足的新加坡誕生了大量知名的華僑名宿,比如南洋橡膠大王陳嘉庚。抗戰時期,新加坡的華人不遺餘力地支持中國抗戰,新加坡華人總商會捐款達4億美元,南僑機工遠赴中國。這就引起了日寇的仇恨之心,1942年日本入侵新加坡,新加坡之戰打得英軍是丟盔卸甲、灰溜溜地跑了。

1943年,馬來亞的日本軍隊。

隨後,日本人發動針對新加坡華僑的「新加坡大屠殺」,死亡人數超過3萬人。

陳嘉庚,新加坡和馬來西亞的華僑領袖,被周總理稱為「華僑之光」

1945年,日本投降。1946年,英國殖民當局意識到殖民地獨立浪潮的衝擊,因此解散了海峽殖民地,並給予了新加坡當局更大的自治權。1957年,新加坡憲法正式提升了新加坡自治邦的地位,1959,新加坡選舉李光耀成為第一任自治政府總理。

從這裡開始,新加坡雖然名義上和法理上仍然是歸屬於英國海外領土,但是已然和實質獨立無異。