「流鶯」在新加坡是非法的存在,一旦被抓到就要遣返回國。新加坡警方在2012年逮捕了大約5300名外國流鶯,2013年則逮捕了大約4000名,對其進行罰款、起訴、監禁、遣返以及拉黑。

不同於合法持黃卡的性工作者,流鶯多數是持旅遊簽證入境,只在新加坡停留數月,反反覆復。她們也不都是年輕的小姑娘,而是有大量三四十歲的中年婦女,據報道還有「陪讀媽媽」。

即便姿色一般,濃妝艷抹也掩蓋不了眼角皺紋,但她們舉著酒杯,幾個媚眼就把客人迷得七葷八素。

在賣淫生意上,流鶯是合法性交易場所的競爭對手,老闆們討厭流鶯,但又拿他們沒什麼辦法。

他們不大會聯手警察,因為他們的很多行為也不合法。再者,警察頻繁巡街會影響到客流,而這是性交易場所和周邊商鋪都不願意看到的。所以大家的基本原則就是不驚動警察,這是一種默契。

此外,根據新加坡的《婦女憲章》規定,拉皮條是非法的行為。

2017年,一名新加坡男子自學網頁設計,為性工作者們建立了一個網站,貼上艷照,然後明碼標價,客人則在網頁上面預定性工作者,而這名男子就從其中賺得廣告費。這種情況因為違反《婦女憲章》中不允許靠性工作者賺錢的條例,他最後被捕入獄,判刑33個月。

在芽籠,一般在性交易場所和流鶯周圍可以看到很多男人,有的幫著拉客,有的只是隨意站著。

他們就是所謂的「馬夫」,一是幫性工作者把風和拉客,防止警察突襲掃蕩;二是如果有什麼糾紛的話,他們也可以解決。這樣的工作是有酬勞的,他們會從性工作者的每筆交易中收取一定比例的保護費。

這樣也是不合法的,被抓到也會受處罰。

說完了性交易的提供方,再來說說性交易的購買方。

新加坡在這方面要寬容得多,俗稱的「嫖客」在新加坡是合法的。

首先是合法性工作者,因為她們是持證上崗,所以嫖客與這些性工作者進行性交易,自然是不犯法的;而如果是與流鶯或是非法風月場所的性工作者進行交易,也不用擔心。

如果光顧非法賣淫的性工作者,被當場抓個正著,警察也是抓非法性工作者而已,嫖客則可以拍拍屁股走人,不帶走一片雲彩。

但這一切都有個大前提,不得與未成年人發生性交易。

就是說,哪怕你情我願,只要對方不滿18歲,就是犯法的。2008年2月,新加坡國會修改《刑事法典》,將跟未滿18歲男女進行性交易列為違法行為,一旦罪成,可被判坐牢最長七年,或罰款,或兩者兼施。

03. 性產業中的「秘密」

新加坡的性產業中,還有一些心照不宣的「秘密」。

2017年,《南華早報》曾針對新加坡的性交易現狀發表報道。

「性工作者可以持有合法的證件賣淫,同時也有很多流鶯徘徊街頭,有一些甚至被類似黑社會的組織肆意殘踏——這些都是非法的!」

新加坡對合法性工作者的監管相對寬鬆一些,其重點目標是打擊非法站街的流鶯,而對於咖啡店、按摩房、酒吧、KTV等場所也查,但並不頻繁,只是偶爾突擊檢查,對於酒店則基本是有報案才去查。

雖然身材妖嬈的東南亞女性也時而可見,但華人流鶯的數量無疑是最多的。在芽籠面對面採訪了 176 名性工作者的新加坡南洋理工助理教授梁凱文,在與他人合作的有關芽籠性交易的經濟學論文中這麼寫道:

「大量的華人女性令芽籠成為華人顧客的首選,他們希望從性工作者身上獲得『女朋友』的體驗。這個地方,對於渴望陪伴的年長單身男性,尤具吸引力。大部分的顧客是新加坡人……」

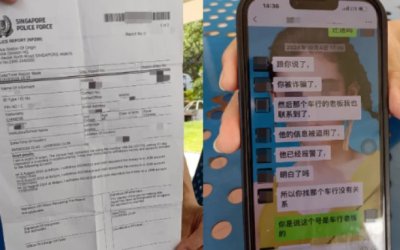

對於流鶯而言,首要目標是不能被警察抓住,一旦她們被抓到,往往面臨著被起訴,監禁,罰款,然後遣送回國,並且被列入新加坡黑名單,以後再也不能來新加坡。

其次是要拉到客人,大部分情況是親自上陣,也有一些是「馬夫」幫忙拉來的。

最後還要保證自身安全。她們沒有工作簽證,沒有在政府註冊,沒有安全保障。有報道稱,有些嫖客會利用流鶯在法律上的弱勢地位,對其拒絕採取避孕措施,或進行虐待或搶劫。

2019年6月,新加坡就發生過三個少年裝成嫖客,持刀上門搶劫非法妓女的事情。

新加坡非營利組織 The Project X 陸續針對性工作者進行調查,發現言語騷擾和肢體攻擊為性工作者最常面臨的兩大問題。

為了保護自己,流鶯一般會選擇與街頭混混合作,出錢讓對方替自己把風和當保鏢,當警方巡街頻繁時,還會讓這些混混去街上為自己拉客。

然而,不管是在擁有執照的性交易場所、還是在灰色地帶的酒店裡,不管有沒有皮條客和混混的保護,流鶯被客人賴帳、甚至遭受人身侵害的例子,屢見不鮮。報警當然不可能,她們自己躲警察都來不及。

一位性工作者Sherry說:

「我常常聽到有朋友,被嫖客虐待的事,她們會被人,又推又打砸在地上….我以為這種事情,絕對不會發生在我身上,因為我知道怎麼反擊。只是最後……我被打倒在地上時,才知道絕望二字怎麼寫。」

回憶起自己被虐待的畫面,Sherry很痛苦的說:

「我想知道,如果我真的像他們口中說的那麼髒的話,是不是大家都不會接受我了,這讓我覺得自己變得沒什麼價值了。我每天站街時都很擔心,怕自己挨打……」

Sherry說,她過著度日如年的生活。

「每天早上四五點回到家,我會先把自己徹底洗乾淨!不管是那些人對我說了什麼,做了什麼……全部洗掉後,就去睡覺。第二天,為了能攢錢養活自己,我又打扮得美美的,重複著頭一天的生活……」

除了身體上的虐待,性工作者們面臨的,更多的是精神上的虐待。

「我覺得客人們不尊重我們,主要是因為,他們不覺得性工作是份正經工作。因為料到了我們不會去報警,他們總會大膽地虐待我們。」

這些流鶯中,有的是生活所迫,有的則是自願。

生活所迫的流鶯里,「陪讀媽媽」是不得不提到的一個群體。

新加坡留學有母親陪讀的政策,被新加坡中小學錄取的外國學生,不論是公立學校還是私立學校,都允許學生的母親或其他直系女性親屬到新加坡陪讀,直到孩子中學畢業為止。而且,在學生入學一年之後,符合條件的陪讀媽媽可以申請到工作準證,在新加坡合法工作,補貼孩子的學習生活費用。

曾為陪讀媽媽的作家蕭蕭,在她講述陪讀媽媽群體的書裡面提到,2002 年之後一段時間,陪讀媽媽數量猛增,她們多是下崗女工或個體戶,以破釜沉舟的姿態,將新加坡視為新生活的開端。

其中一部分陪讀媽媽,在晚上換上了艷裝,來到芽籠的街上。

「收入上,其實流鶯會比店裡攢的多。」

一位曾經的流鶯Linsy如是說道。她是一名馬來西亞華裔,在新加坡讀大學,聽馬來西亞同學透露,去芽籠做流鶯,一個月可以賺半年的生活費,不由心動,走上了芽籠的街頭。

Linsy 覺得新加坡的法律無比殘酷,充滿歧視:

「先說性工作者,因為沒有去辦證,不願意和妓院平分,就要分出來非法和合法!憑什麼我們自己的勞動所得要給妓院分一半?再說嫖客,他們無論如何都是不犯法的,即便嫖客打人,也說是 SM 或自願的。新加坡是把人當做物品你知道嗎?不,是把外來的人當做物品,他們不讓本地人做,只從東南亞國家購買進來,合法的,使用兩年,使用期過來就扔了,別來毒害他們;不合法的,罰錢啊,滾開啊。這些法律骨子裡就是歧視人的。」

Linsy曾親眼目睹警察的一次突擊檢查,四個流鶯抱著頭擋著臉貓著腰被警察推著進了警車,而嫖客們則拍拍屁股,毫髮無損,光明正大地離開。

看到流鶯姐妹們的無措和羞愧與嫖客的理直氣壯形成的鮮明對比突然讓她滿身怒火,她覺得自己這一刻和她們一樣,低到塵土裡。

這樣的經歷堅定了她不再做流鶯的心。

也有一些自願從事性工作的人,她們覺得這樣掙錢更快、更輕鬆一些,也或者,她們只是想體驗一下風塵,這是她們的自由選擇。

04. 一念懸崖,一念天堂

對於新加坡警方而言,驅散和抓捕流鶯是為了控制芽籠地區性交易擴張的局面,同時防範公共健康風險。但警方也清楚,性交易在新加坡是不可能被真正取締的,如果性工作者流散到整個新加坡,到時候更難統一管理。

隨著社交網絡的發展,一些性工作者選擇通過網站和社交軟體招攬生意,雙方在線上交流,線下交易。烏節路的豪傑大廈也曾被曝光有美容院「掛羊頭,賣狗肉」,偷偷提供非法性服務,這種方式在新加坡想要徹底取締也絕非易事。

除了紅燈區外,芽籠的非法賭博、街頭黨、走私菸買賣和販毒活動,以及按小時計費的廉價旅館,讓「芽籠呈現一種複雜的生態環境,而且帶有某種不法成分」。

警察總監黃裕喜指出,芽籠存在一種「公然敵視警員的態度」。

曾經有一名警員在拘留涉嫌經營非法賭場的人時遭毆打,一輛停放在芽籠的警車則曾被砸破擋風玻璃,這些情況都令人不安。

當地部分居民也不斷向政府抱怨區內治安、交通、衛生和消防狀況的惡化,希望政府能加大查處力度,有的甚至要求政府將芽籠改造成沒有紅燈區的正常商業街。

在芽籠3巷住了二十多年的蔡倚健說:

「我剛從紅山搬來的時候,這些不良活動沒有那麼猖狂,現在芽籠路一帶實在太複雜了,連單數巷號都有流鶯,而且私菸、禁藥也公開兜售,真的是目無法紀,我平時都儘量避開那裡。」

前議員花蒂瑪則在Facebook上表示:

「如果要繼續進行合法賣淫活動,那至少應該將它系統化,確保活動在屋內進行,並且是整潔、有條理,以及受到管制的,若當局有決心這麼做,其實不難做到。」

理想很豐滿,現實往往很骨感。如果新加坡政府強行取締紅燈區,一些人失去了獲得性滿足的合法途徑,其後果很可能是將女性置於危險境地,提升社會性犯罪率,這個結果顯然並不是新加坡政府想要看到的。