張愛玲生於上海,求學於香港,逝於美國。一生從未到新加坡,但是,作為一個作家,她小說里反覆出現的南洋人物和素材,草蛇灰線,若即若離。 最常提到的是《紅玫瑰與白玫瑰》裡面女一號王嬌蕊,是南洋華僑。

而《傾城之戀》的男主角范柳原,是「家裡有礦」的南洋巨富家族繼承人。

表面上,張愛玲筆下對於華僑,帶點尖酸的機靈筆觸,三兩句描繪入骨。「他們華僑,中國人的壞處也有,外國人的壞處也有。」

「你們那些華僑,取出名字來,實在欠大方。」

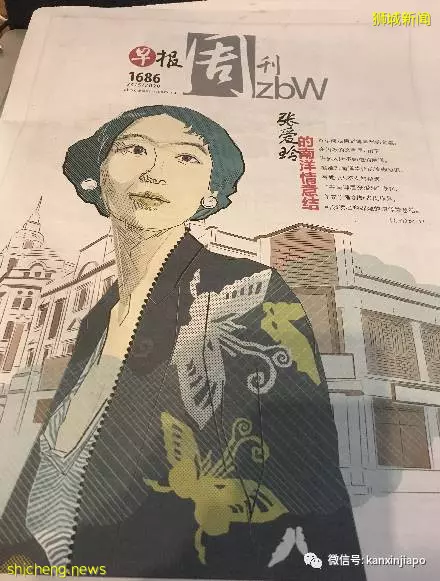

很多人(包括我自己),覺得張愛玲這樣的眼光,從中國到美國,「學貫中西」,眼高於頂,當然是瞧不上到南洋這些「不中不西」的地方,所以語出譏誚。 但是,今天讀了《聯合早報》關於《張愛玲的南洋情結》專版,忽然明白了一個念頭。

張愛玲對於南洋這個她一輩子都沒到過的地方,想像這邊的人和事,不是「嫌棄」,而更像一種嚮往。

因為她的母親黃逸梵,與南洋關係密切。 據林方偉在早報上文章敘述:黃逸梵至少來過南洋三次。據張愛玲的弟弟,張子靜憶述,黃逸梵1939年和美國男友從香港來到新加坡採購皮革做皮具生意,男友死於二戰炮火,黃逸梵在南洋和印度顛沛流離,1947年回滬,一年後返馬,之後移居英國。」 對黃逸梵最後一次南來,張愛玲在《對照記》僅寫一句:「1948年她在馬來亞僑校教過半年書,都很過癮。 上個世紀,中國和英倫歐陸之間一般是走海路,途經新加坡。無論徐悲鴻老舍還是黃逸梵。

所以,「遠方的母親」,在張愛玲的心目中,總是去了新加坡或去了更遠的地方。

南洋在張愛玲的心中,是「母親的所在」,有某種意義上,甚至有精神家園的依戀。 不信,你再回頭看這樣的話「他們華僑,中國的壞處……」「你們那些華僑,實在欠大方。」表面上看起來是貶,但注意看,是《紅玫瑰與白玫瑰》里王嬌蕊那個疼愛她的丈夫說的,有一點寵愛,有一點親人的「不見外」。

對,對南洋的人和事,張愛玲寫起來,小說家的刻意疏離筆調,是有一點不見外的入木三分。 「不見外。」

想想紅玫瑰和范柳原,女的美艷,男的高富帥,張愛玲把她小說中一等人物的美好特質安排的人設,都是南洋的男女,可見編劇內心的傾向。 南洋好不好,她其實無從體會,不過那是「母親光環」所籠罩的「遠方」。

高冷生僻的女作家,母女情緣曲折幽深地在文學作品裡成為永恆。想到這一點,不知道為什麼,還是覺得有點讓人覺得心酸。

關於這些,我們都是讀者的猜測。

有更專業的解讀,歡迎收看直播。

點擊閱讀原文Readmore可以收看直播。