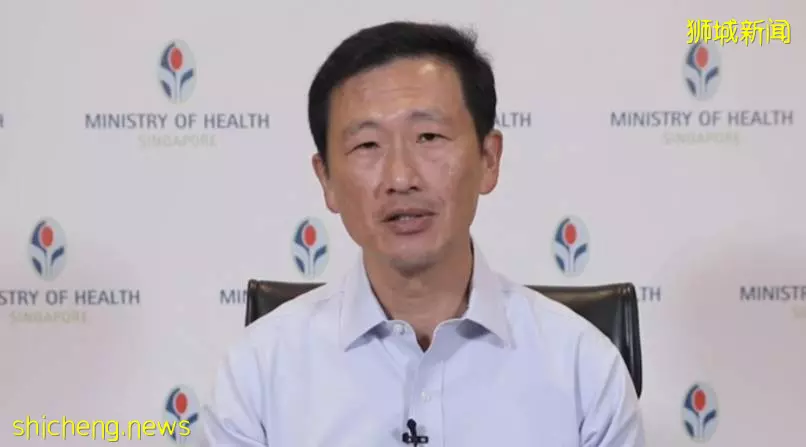

新加坡衛生部長王乙康表示,新加坡在對抗2019冠狀病毒疫情時,如果要採取「清零」戰略,就必須實施阻斷措施和嚴管邊境,但要付出的代價太高。

王乙康在新傳媒8頻道《獅城有約·十分訪談》中說,只要實施阻斷措施幾個月,開放後嚴禁國人出國和訪客入境,就能達到「清零」的目標。

不過他指出,達到這樣的效果所要付出的代價太高,新加坡身為小國,靠的是跟全世界的掛鉤,採用這樣的正則會影響未來的生計,因此政府認為還是慢慢開放跟病毒共存,對新加坡長遠利益來說是比較正確的選擇。

「大國可能可以有這個選擇,中國是個好例子,內部循環,新加坡這麼小靠跟全世界掛鉤,這樣做對維持生計和未來飯碗問題有很大影響。」

另外王乙康也表示,在8月病逝的病患中,除了25日有一起死亡病例是在8月9日確診外,其他的都是在8月5日之前感染病毒。

「8月初(疫苗)接種率比較低,現在接種率已高達80%,希望接下來大家抵抗力比較強,嚴重疾病的人數會減少。」

至於12歲以下孩童何時能接種疫苗,王乙康說,必須耐心等待科學家完成研究,但他有信心疫苗最終會獲准為12歲以下孩童接種,而且能起到保護他們的作用。

他指出,本地目前有200多個孩童感染冠病,全部沒有嚴重病症,很多甚至完全沒有病症,因此相信病毒比較不會傷害到孩童。

他表示,目前要為新加坡的抗疫工作打分還言之過早,這是漫長的道路,最終是否成功,有賴於國人的合作。

新加坡衛生部會密切觀察試驗計劃的成效,並探討是否能讓更多病人在安全的情況下,接受這類康復模式。

回顧過去一年多的時間,新加坡在面對冠狀病毒疫情期間實施一系列防疫措施。

而新加坡衛生部長王乙康說,這一波冠病疫情發生後,人們的集體思維已經有所改變,開始把焦點放在重症和死亡病例,而不是每日的新增病例。

此外,人們也更能接受區分未接種疫苗者和已接種疫苗者所須遵守的安全管理措施。

王乙康在國會發表部長聲明時說,過去,人們一旦看到單日病例偏高,都會感到震驚,因為這意味著會出現重症病人,甚至死亡病例。

不過,近來這種思維正在改變,因為大家都知道,隨著疫苗接種率增加,高感染人數不一定意味著會有更多人重病和死亡。

部長也說,政府跨部門抗疫工作小組一直打算進一步區分針對未接種疫苗者和已接種疫苗者的安全管理措施,而近來人們已經更能接受這個安排。

他指出,在當前的過渡期,新加坡還在建立群體免疫力,因此,按這種區分方式來實行安全管理措施是重啟部分活動的實際做法,同時能保護弱勢群體。

工作小組會在檢討高警戒解封第二階段的措施時,商討相關措施。

新冠肺炎疫情在全球多國持續,其中新加坡的抗疫方式受到關注。新加坡政府早在6月下旬就承認「清零」有一定困難,表明新冠肺炎可能會一直存留在周圍,但強調仍可能做到與疫症共處,如常生活。

當地官員稱關鍵是接種疫苗,並指在未來的「新常態」下,政府的應對措施會與現在大為不同,例如患者可能在家中康復、或者不必再大規模追蹤密切接種者及隔離等。官員指新加坡目前處於新常態前的過渡階段。

新加坡抗疫跨部門工作小組聯合主席顏金勇、黃循財和王乙康6月24日在《聯合早報》撰寫《與冠病共處如常生活》一文,當中講述新加坡的未來抗疫策略,以及描述政府預計的「疫後新常態」,引來關注。

「零確診」有一定困難

文章談到Delta變種病毒傳染力高,令新加坡「清零」有一定困難,與其追求零確診,新加坡會選擇採取積極的篩檢策略,擴大追蹤範圍、找出密切接觸者及隔離等,把形成大型感染群的風險降到最低。內容稱,壞消息是新冠肺炎可能會一直「存留在我們的周圍」,好消息是與新冠肺炎共處、且如常生活,是可能的事。

文章指,新加坡政府的任務包括安排更多民眾接種疫苗、繼續展開檢測和篩查工作、掌握有效的治療疫症方法等。不過到了未來,隨著有長期的疫苗接種計劃、更全面的檢測及有效治療方法,意味在不久將來,應對措施可能與現時大不相同。

談「新常態」五個特點

根據文章描繪未來「新常態」的五個特點,首先是患者可以在家中康復,原因是已接種疫苗的患者會出現較輕微症狀,而患者家人也因接種了疫苗,令傳播風險降低。

其次是新加坡或許不必再大規模追蹤密切接觸者及把民眾隔離,民眾可以定期用簡易方式自行檢測,然後決定自我隔離。

第三是新加坡將不再著重監測每天患病人數,繼而把焦點放在有多少重症、多少人在深切治療病房等。據《海峽時報》指,新加坡衛生部未來將不再公布社區病例的詳情。

第四點是新加坡可以逐步放寬安全管理措施,恢復大型的聚會和活動。而第五點是新加坡民眾將可以再次出國旅遊,至少到那些疫情受控的地方。

新加坡抗疫跨部門工作小組聯合主席之一的黃循財6月29日出席活動時強調,新加坡是開放型小經濟體,須安全地與世界重新連接,但也必須等到達致足夠的疫苗接種率,才能實現。他稱在步入新常態前,新加坡正處於過渡階段。

而針對新加坡擬計劃放棄新冠肺炎「清零」的目標,不少其他地區專家學者紛紛提出,新加坡的防疫策略危險,有可能造成社區大爆發,導致大量病人入院,令醫療系統不勝負荷,認為不應跟隨新加坡的做法。