1942年2月15日,當新加坡人正在慶祝春節之時,日軍入侵新加坡,英國殖民地政府正式向日軍投降。新加坡淪陷後,日軍馬上大肆逮捕抗日分子,嚴刑逼供抗日同黨,以及採取恐怖的檢證(肅清)行動,命令所有18-50歲的男子,到指定地點集合報到接受檢查。凡涉嫌參與抗日的華人,一律處死。這就是日軍在新加坡進行的大屠殺,死亡人數估計5萬人。很多人無辜被殺害,家破人亡,留下不可磨滅的怨恨。

當時創校已有35年的母校——養正學校,已是新加坡著名華文小學。在淪陷期間,由於日本軍政府要實行日文教育,禁止英文教學,很多家長寧願把孩子送去私塾學習華文,也不願意學習日文。因此很多學校受到影響而不得不停辦,長達3年8個月。更令人悲痛是養正有好幾位董事、校長、老師及校友等「養正人」,因涉嫌抗日,在淪陷期遇害。

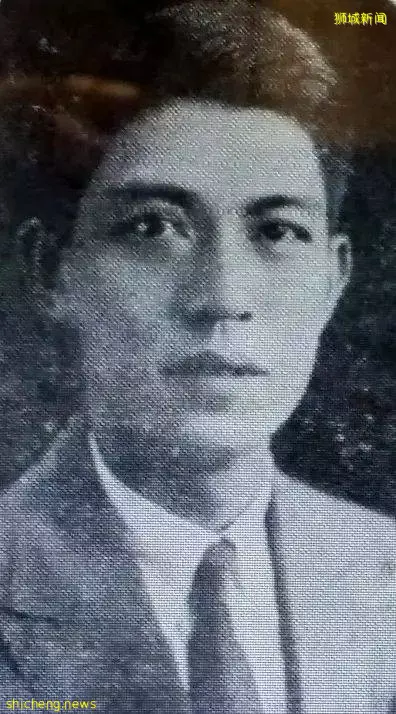

養正校董:梅啟康

梅啟康 攝於1938

梅啟康是廣東台山人。他的父親是養正創辦人梅百福(壽山),梅老經營當店業,是萬隆當,萬祥當(有說也是牛車水豆腐街或珍珠街上段的成發當,萬源當)的東主。梅百福是上世紀初廣益銀行董事部的協理(1904年)。他是善濟醫社發起人,亦曾倡議新加坡梅汝南堂這個梅姓族人的社團。梅老熱心社會公益,是中華總商會財政(1906年)。1906年,廣肇小學(養正學校的前身)創辦籌款,他以萬源當的名義,捐出叻幣120元。

他的兒子梅啟康(1896-1942年),在廣東省台山出生。九歲時,就跟隨父親來到新加坡,在聖約瑟英校受教育,同時在私塾學習中文,故通曉中英文。梅啟康年少有為,為人慷慨仗義。相信受到父親的影響,他同樣熱心對於華文教育和公益社會事業。對於華文教育和醫療保健等事業,無不盡力,深得社會人士敬仰。

梅啟康曾擔任「曇花鏡影慈善粵劇社」名譽社長以及「海天遊藝會」會員。1937年抗日戰爭開始後,新馬華僑所組織的救亡運動,籌帳救濟祖國難民和抗日戰爭局勢密不可分。在新加坡眾多的華僑抗戰文藝運動中,以他參與的劇社和遊藝會,最具號召力。曇花鏡影慈善粵劇社及海天遊藝會在1937年七七事變後,多次以演劇方式籌募款項以及組團到各區域舉行抗日演講,以激發群眾愛國救亡熱情。為了籌賑,他還親自粉墨登台,飾演奸臣董卓角色。梅啟康在廣惠肇留醫院擔任董事,長達15年(1926-1941年)。1939-1942年出任該院司理。他也是養正學校及靜方女校(1927年)的董事,為華社及抗日運動做出貢獻。

日本占領新加坡後,憲兵部早已知悉梅啟康是重要抗日分子而將他拘捕。1942年3月6日, 梅啟康被帶去日軍憲兵部。據悉,他當天回家時神情沮喪,隔日一早再到憲兵部報到,從此一去不回。據梅啟康的長子梅保堅說,當時父親拋下一句「不要害人」的話後,便匆匆忙忙上車離開。

相信他是不想牽連更多人受害,拒絕供出其他參與抗日者,結果被日本憲兵嚴刑折磨,因傷重而壯烈犧牲。梅啟康犧牲時年僅46歲,英年早逝,令人深感痛惜。目前新加坡晚晴園的二樓展覽廳尚有梅啟康遺照以及他的事跡說明,讓後人去緬懷和憑弔這位先烈。其浩然義氣,永垂不朽!

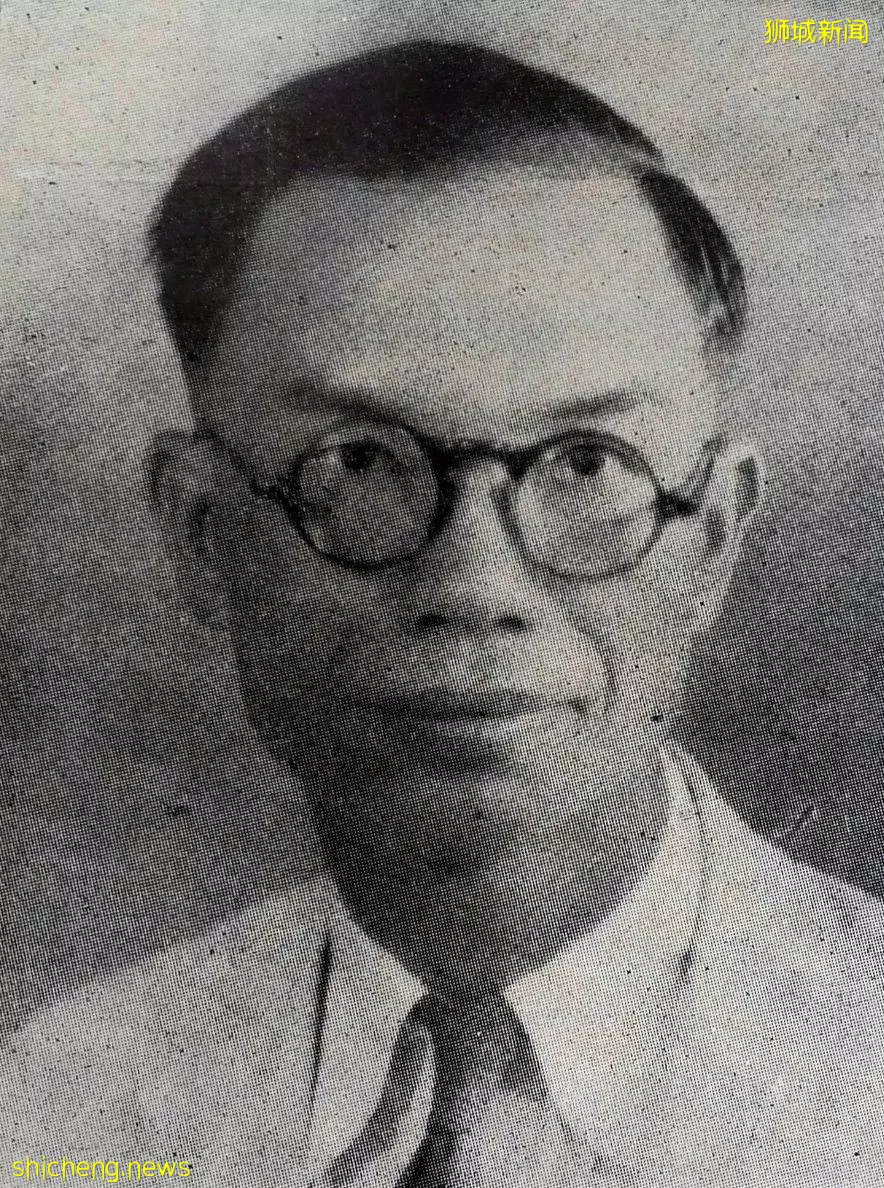

養正校董:謝文斯

第30屆養正校董會正司理謝文斯

謝文斯祖籍廣東新會,是養正學校1936年度第30屆董事部司理。謝文斯在新加坡出生,受過中英文教育,能夠以流利英語和殖民地政府官員及商界人士溝通。他是盤谷銀行的經理,熱心社區服務,擔任岡州會館外務主任,廣惠肇留醫院董事(1936-1941年),廣東會館董事第30屆養正校董會正司理謝文斯21(1939 年),同濟醫院,以及廣幫援英委員會委員,享有較高的社會地位。在1942年3月6日大檢證過後不久,謝文斯在岡州會館,連同會長謝叔文被日本憲兵帶走「詢問」,據說也因被拷打逼供而傷重身亡,從此消失在人間。

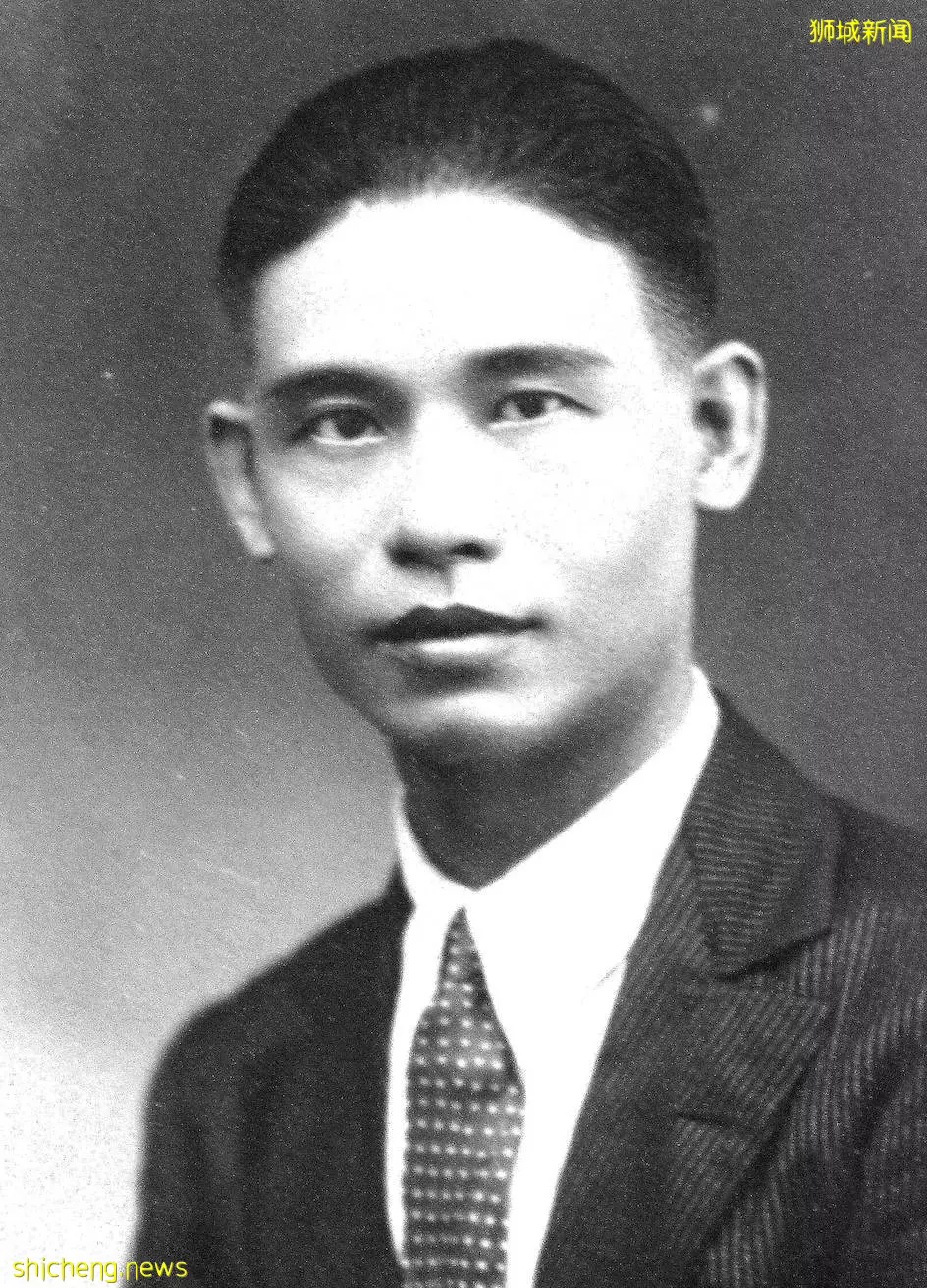

養正第11任校長:張勉之

養正第11任校長張勉之

養正學校第11任校長張勉之,原籍廣西省鐘山縣,在福建廈門集美學校師範科畢業。他在廣西鐘山縣高級小學擔任校長多年,於1929年來到新加坡,受聘養正學校。1936年第10任校長駱漢昌辭職,董事部委任張勉之掌管校政,翌年(1937年)林耀翔校長到任,他才卸下重擔,繼續留校執教。張勉之校長是在1942年的「檢證」被檢,慘遭殺害,成為這一場大屠殺、檢證行動的無辜犧牲者。

他的被檢,不知道是否和他所屬的三和會館活動有關?因為日軍曾經到過會館大肆搜索,取去會館記錄簿兩本。不過會館會員冊以及籌款救國等事宜的記錄簿則未被取走。

張校長留下當老師的妻子吳蕙貞。她含辛茹苦,將兩男兩女撫養成人。新加坡淪陷結束後的第二年(1946年),三和會館倡議籌辦三和學校,獲得會員及各界熱心人士鼎力支持。同年秋天獲得教育部批准開課,學校設在美芝律 (Beach Road)三和會館的樓上樓下,由會員吳蕙貞出任校長。

她的二兒子就是後來在報界服務的張道昉 (1935-1998年),張道昉曾先後擔任《聯合早報》及《聯合晚報》副總編輯,是著名作家,筆名李向,相信很多文化界的人士還記得他。新加坡學者莊欽永也曾在《聯合早報》的「茶館」里有一篇文章,寫到已故的張道昉。

離職老師:羅澄華羅澄亮兄弟

左三為何劍吳校長,右五拄手杖、頭戴氈帽者為羅澄華

養正學校有一位離職老師羅澄華(1891- 1942年),是一位被遺忘的抗日分子。羅澄華的名字,在養正出版的刊物,曾被提及,他的曾侄孫女林碧霞,為了要撰寫羅家家譜,托我收集羅澄華的資料。過去3年,我為此搜索、查閱和核實有關羅澄華的資料。

我找到一篇養正校友,前《南洋商報》記者洪錦棠(筆名本地姜,1906-1982年)寫的文章《永遠不能忘記的母校》,收錄在1956年養正學校出版的《養正學校金禧紀念刊》。文中記載他是在1913年進入養正讀書,當時羅澄華是他的班主任以及教他普通話(華語的老師)。

另外一篇刊登在1978年7月6日《星洲日報》 第16版的訪談報導,題為《養正學堂在柏律》,訪員是前養正老師梁志生(筆名梁山1912-1987年),讀過才知道羅澄華較多的史跡。

梁山訪問蕭守素老師(1899-1983年)。蕭守素在養正求學,畢業於養正師範科,畢業後 (1925年)留校當老師,直到退休為止。他一輩子都在養正服務,鞠躬盡瘁。他是在何劍吳 (1876-1939年)擔任校長(1923-1927年)時期的學生,也是羅澄華的學生。

羅老師沒有留下個人照。蕭老師記得他:蓄短髭,出門拄手杖、氈帽不離身,有「洋學者風度」。我找到一張在上世紀20年代,何劍吳校長與養正全體教職員合照,裡面就有羅澄華。蕭老師的描述是辨認羅澄華最有力的證據。相信這張照片也是羅澄華在這個世界留下的唯一身影!

推算一下,羅澄華在養正當老師前後15年,在上世紀20年代末離職,在單邊街(現在的畢麒麟街上段)開辦私塾香祖學校兼任校長。

林碧霞證實,羅澄華原籍廣東新會人。為此我拜託和本地岡州會館(岡州也叫新會)有超過半世紀淵源的退休資深記者,現屆會館文書區如柏女士為我查證。她從所珍藏的一本1925年編印的岡州會館籌建新會館大廈的徵信錄影印本中,赫然發現「邑人羅澄華捐贈3叻元」以及在會所開幕禮上,羅澄華曾上台致簡短祝賀詞。這證明了羅澄華的籍貫無誤。

我找不到羅澄華的出生地的資料,不過有記錄他和弟弟羅澄亮曾被養正學校保送到南京暨南學堂升學,在該校高中畢業。養正學校第二任校長宋森(1877-1952年),在1907年帶領第一批馬來亞(包括新加坡)華僑子弟回國讀書。相信羅澄華是1907年,時年16歲去南京升學的。

1942年日軍占領新加坡後,羅澄華因為擁有買花的照片而被日軍拘捕,當時買花是抗日籌款的活動。根據「昭南日報」警備司令官所發的新聞,日軍在1942年2月21及22日,槍決了好些參與抗日運動、被視為叛亂之徒者。羅澄華是否被人告密出賣而被捕,則不得而知。相信他是在這兩個日子被殺害的。

羅澄亮

羅澄華有一個比他小5歲的弟弟羅澄亮(1896- 1945年),也是從養正回去南京暨南學堂升學。回來後從事商業廣告的工作,每逢母校有戲劇演出,他會回校參與舞台設計。後來他去了警察部門當通譯員。不知道他被捕的原因,是否和兄長澄華的活動有關。他曾被拘留嚴刑拷打盤問。光復前後羅澄亮獲釋。不久後,他因舊傷不愈,加上營養不良而逝。他的35歲妹妹因懼怕被日軍污辱,自尋短見。羅家兄妹的不幸遭遇,令人悲痛萬分。

這些遇害的「養正人」離世至少已經76年。我將這幾位幾乎被人遺忘的抗日人士的悲壯事跡,記錄下來,作為歷史補遺,以安吾心、以慰眾魂。他們若是泉下有知,可以瞑目矣。

(作者為本地知名退休醫生)