在新加坡的大街小巷

總能看到一些華人寺廟

據統計

彈丸小坡共有華人寺廟五百多個

位於市中心的都城隍廟

而每逢農曆七月中元節

到處搭建歌台

舉辦降神儀式

旁觀乩童奔舞

幾個壯丁抬轎請神婆

是我學生時代的樂趣之一

心想這些不過都是迷信

何以讓信徒們如此虔誠?

四面高樓,側面牆壁的大字已被遮蓋一半

1826年的粵海清廟

由潮州人合力籌建

早期來南洋的中國人

下船便能看到這座古廟

清光緒二十五年(1899年)

此廟籌資支援國內水災

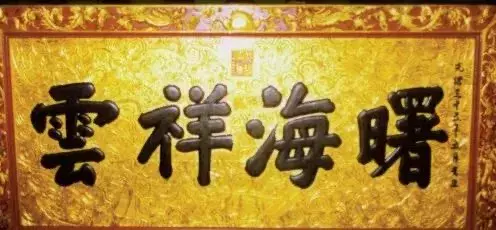

光緒皇帝親筆寫下「曙海祥雲」

將金漆御匾賜予粵海清廟

至今仍高懸於正殿之上

同樣在19世紀籌建的華人廟宇包括

1824年的德福祠

1828年的恆山亭

1830年的金蘭廟

以及市中心最顯眼的天福宮(1840年)

而香火最旺的四馬路觀音堂

則建於1886年

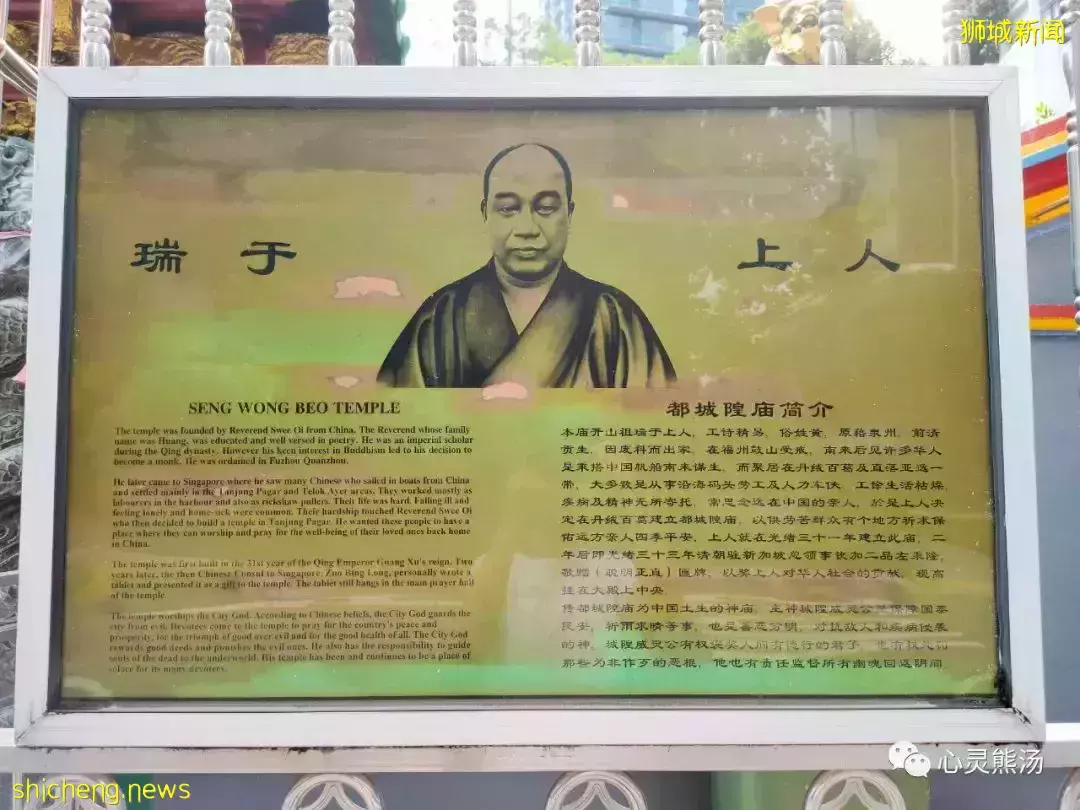

今天參觀的都城隍廟

建於1905年

由來自福建的住持發起

1953年交給俗家弟子接管後

此廟逐漸去佛化

還曾辦過冥婚

而另一座1869年所建的保生廟

(保生大帝是北宋著名的神醫)

不但供奉著吳夲、許遜

居然還有藥王孫思邈

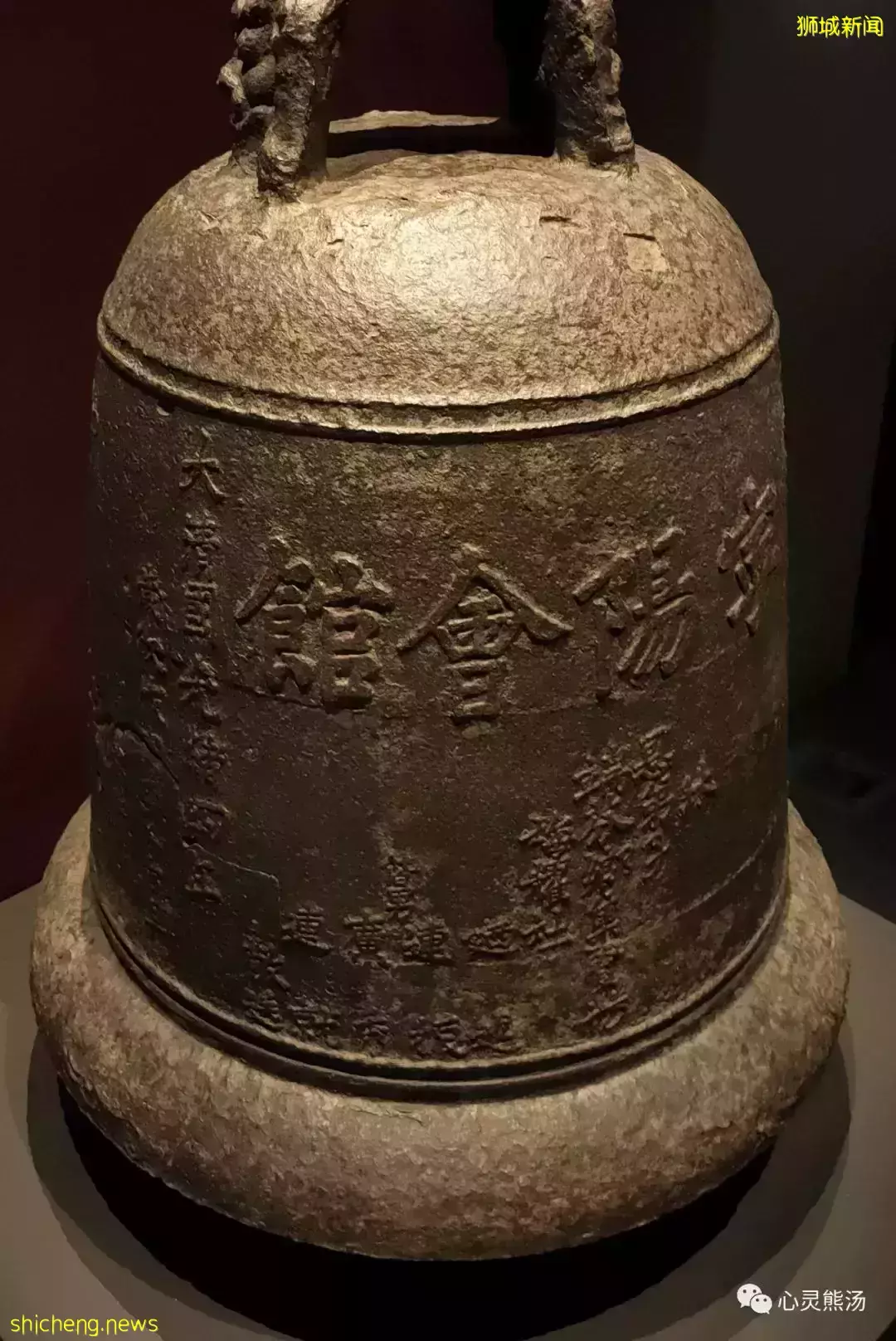

廟內存有一枚光緒十六年的銅鐘

新加坡國家博物館內的銅鐘

佛祖海南山廟也叫「福山堂」

始於1920年

是為數不多的舉辦「出花園」儀式的廟宇之一

(「出花園」是潮州少年的成人禮)

更為特別的是

這裡供奉神醫華佗

credit to Beokeng

在新加坡最早供奉孫悟空的

應是「齊天宮」莫屬

而另外一處名為「花果山福廣宮」的廟宇

起源於一位久病纏身的林姓男子

經高人指點成為齊天大聖的乩童

據說他被大聖附身

康復後出資建廟

這裡供奉著齊天大聖、包公和濟公

credit to Beokeng

海印古寺建於1928年

最初是為了讓女信徒有棲身之所

十年後增建大雄寶殿

請徐悲鴻為寺匾題字

寺外有新加坡最大的梵鍾

高2.75米、寬為1.7米、重達7400公斤

取名護國梵鍾

此外,1960年的包公廟

地下室設有閻王殿

除了供奉包公和十殿閻王外

還有鍾馗和孟婆

岡州會館建於1840年

是廣東新會的宗鄉會館

會館的四樓是關帝廟

存有一把長達3米的青龍偃月刀

是名副其實的「鎮館之寶」

長天宮成立於60年代

主神為紅孩兒

但讓人意想不到的是

這裡竟然也供奉著印度象頭神甘尼莎

credit to Beokeng

哪吒壇創立於2000年,除了哪吒,這裡也供奉金吒、木吒、齊天大聖、濟公和關公。作為零零後新秀,其匾額字跡讓我想起了蛋糕上的可愛字體。

credit to Beokeng

今日踏進百年廟宇,見祭拜者源源不斷,口中念念有詞。

在香燭煙燻之下,恍惚間我仿佛回到百年以前:那時中國人下南洋無依無靠,再加上殖民地制度不完善,他們的生活毫無保障,只能投靠宗鄉會館和寺廟以維持生計。

那時的他們祈禱了什麼,又是否在有生之年得以實現?

作者:東北小熊,12歲時來坡留學,畢業於南洋理工大學,目前在跨國企業任職。

公眾號:心靈熊湯