▲黃磯法

美學家李澤厚說過:「感知、情感、想像三大機能決定了審美主體是一個感性主體」。藝術作品的誕生必定會經歷這樣的心理歷程。但這僅僅是一個初始條件,一部分人經過專門的技術訓練成為普通人所熟知的職業藝術家,另一部分人,他們「缺乏專業藝術家所接受的正規教育和培訓(在解剖學、藝術史、技術、視角、觀看方式方面)」,知道「美術」慣例,例如圖形透視和構圖慣例,但無法充分利用它們,或者選擇不使用它們[1],藉助自己的個性和生活經驗,以回想的方式,心裡怎麼想就怎麼畫,作品自由,富有個人特質風貌——這就是素人藝術家,或者叫樸素藝術家,他們的藝術被稱為天真藝術或被歸入原始主義藝術,「這種類型的繪畫通常具有平面渲染風格和基本的透視表達。一位特別有影響力的『天真藝術』畫家是亨利·盧梭(Henri Rousseau,1844-1910年),他是一位法國後印象派畫家,被巴勃羅·畢卡索發現」[2]。

新加坡是現代地理地圖上的一個小紅點,狹小的地域和國際競爭壓力下的經濟形勢,以及特殊歷史條件下與馬來西亞分治並獨立建國的歷程,決定了早期大多數新加坡人都只能選擇在商業和實業方面發展,只有極少數人有條件完全投入精力和財力於藝術學習和創作,但這並不意味著藝術就失去了土壤,對藝術的熱愛和嚮往始終有發芽成長的空間和機會。1962年,還在德新政府中學讀書的黃磯法,為藝術之美深深著迷,從此定下一世情緣。

黃磯法,原名黃宏震,又名黃彼得,祖籍中國海南文昌,1944年出生於馬來亞吉隆坡,後隨家人移居新加坡,「磯法」是他從事藝術創作後為自己取的藝名,諧音寓意「基於法則」,在拉丁語中,Cephas也有磐石的意思。

在真正開啟自己的藝術之路前的幾十年間,黃磯法是新加坡建屋發展局的公務員,任職高級維修部門職員。他與太太洪秀蘭女士琴瑟和諧,每逢周末便結對流連於畫廊和各種藝術展覽,美哉悠哉。一個偶然的機會,黃磯法得知身居廣東的中國知名畫家楊之光要來新加坡辦展,一打聽,居然還與自己是表親關係。他興奮異常,雖然與之素未謀面,仍熱情地與畫廊老闆一同前去接機,並藉此機緣,開始畫廊事業並最終成為一名樸素藝術家。

▲黃磯法、洪秀蘭夫婦(右側)與前新加坡駐華大使陳燮榮伉儷合影

1990年代,黃磯法在烏節坊(Orchard Point)設立「鴻翊藝術中心」畫廊,大量來自廣東地區和廣州美院的畫家,經由楊之光夫婦介紹,成為黃磯法的座上賓。談笑有鴻儒,往來無白丁。一個中國東北的年輕人路經畫廊,又與溫和低調的黃磯法夫婦結為朋友,並介紹中國東北地區的畫家來此辦展,一時間,魯迅美術學院、遼寧畫院等中國東北畫家也紛紛而至,展覽不斷。最忙的時候,黃磯法的家中曾同時住過十幾位中國畫家,那時黃太太洪秀蘭女士沒有請女傭幫忙,不光要上班工作,還要為客居的畫家準備一日三餐,忙得不亦樂乎。這其中,較為知名的畫家有烏密風(1920年出生,已故著名油畫家烏叔養獨生女,在杭州國立藝專受業於林風眠、陳之佛、龐熏琴等。1944年任敦煌藝術研究所助理研究員,常書鴻之女常莎娜曾說烏密風「是我少年時代在敦煌莫高窟學畫時的重要啟蒙老師之一」。烏密風曾任魯迅美術學院副院長,榮譽終身教授)、李樹勤(1942年出生,時任江蘇版畫院院長)、王仲(1944年出生,時任中國美術家協會《美術》雜誌主編,俄羅斯列賓美術學院榮譽教授,俄羅斯藝術科學院榮譽院士)、張希華(1939年出生,時任遼寧畫院專職畫家,一級美術師(教授))、趙華勝(1939年出生,時任遼寧畫院院長、國家一級美術師,享受國務院特殊津貼)等,黃磯法的家自號「集賢堂」,實不為過也。

經常跟藝術家往來的黃磯法,除了向他們偷師外,繪畫自學而成。與學院派不同的是,黃磯法下筆隨心所欲,「只要有靈感就畫,想到什麼就畫什麼,沒特地去寫生,主要是發揮想像」[3]。

冥冥之中,似有天命註定,黃磯法從畫廊老闆變身為藝術家的過程也頗具傳奇色彩。他是虔誠的基督教徒,教會的牧師聽說他是畫廊老闆,談笑間問他是否自己也作畫。說者無心,聽者有意。數十年來,出於對藝術的喜愛,黃磯法不僅在閒暇時間走遍本地大大小小的畫廊和各種藝術展,出國旅行的時候,去的最多的地方也是博物館和美術館。他的足跡遍及中國、歐美各地,加之在經營畫廊期間,經常有畫家暫居他家,他既可以近距離觀看這些聲望顯赫的職業畫家進行藝術創作,也有機會和他們坐在一起,就名家名作和各種藝術事件、藝術潮流和動態展開隨意的討論,聽到最前沿、最直接、最貼切的評價和分析,這幾乎與坐在專業美術學院的課堂,或者走進藝術大師的工作室學習沒什麼兩樣了。耳濡目染之下,黃磯法悟道得法,結果就是自然而然,水到渠成。不負眾望,他初試鋒芒、精心創作的20幾幅作品被教會用作慈善拍賣,所得善款逾20萬新幣,悉數捐出。新加坡眼科醫院院長是他的眼科醫生,黃磯法亦投桃報李,向眼科醫院捐贈一幅大畫——《新加坡夜景》。他雖然住在私人宅邸,但用於繪畫創作的空間卻並不大,只在客廳與餐廳之間的過道處安放畫架和畫板,盡情揮灑,迄今為止他最大的一幅寬150厘米,長560厘米的巨作,也是在這狹小的空間裡完成的。

黃磯法的作品主要有兩大類,彩墨畫和膠彩(丙烯)畫。「湖北省美術學院教授吳保河告訴我們:他用對比強烈而又協調的色彩盡情地描繪著他心中的多彩的世界,他不會為了媚俗而糾結於瑣碎的細節,盡情地揮灑,率真的個性,恣肆的色彩,作品視覺衝擊力強烈」[4]。同時,「從黃磯法的作品中領悟到其對印象派、野獸派的揮寫獨具匠心,在其獨來獨往的拼圖中常不依成規,卻有出其不意的成效」[5]。

▲《川流不息》彩墨 78X53cm(2018)

▲《城市之夢》彩墨 124X63cm(2019)

黃磯法的彩墨畫構圖簡明,色彩明艷,富有套色版畫的視覺衝擊力,他從雜誌上看到峇厘島梯田後所作「峇厘島」系列,視角特別;山水畫如「紅山白水」系列用色大膽,紅白相間,墨色交融,其中一幅為德國前總理科爾收藏。其半抽象的花卉系列則帶歐洲油畫的用色、質感與構圖;「現代畫」系列用簡單的幾何造型,有現代的意趣。

▲《紅山白水》彩墨 106X70cm(2003)

黃磯法說:「作畫最好自然率真,我都要向也學畫的孫子學習。學院派往往規矩很多,限制畫風。我繪畫基於興趣,興之所來就作畫,也不限於一種畫風,一種調子。題材不一樣,顏色也不一樣」[6]。

雖然沒有接受過系統的正規美術教育,黃磯法的作品依舊是可圈可點的。他不按常理出牌,卻十分清楚結構、色彩和整體氣氛是構成好作品的關鍵。他說,「好作品很簡單,就是耐看。無論是畫家,還是觀眾,走來走去之後,如果還會回到那一幅畫前,那麼它就是好作品,反之,走馬觀花,不了了之的就不是」,以及「作品要能透氣,憋氣不行,侷促也不行,感覺很重要」。這些都是比較形象化的比喻,本質上是在強調藝術作品的技術結構布局和情緒把握,是很中肯的見識。

2004年8月,經過中國美術館的嚴格鑑定及肯定,黃磯法在中國美術館舉辦個人展覽,主流媒體評價其為「新加坡當代傑出美術家」[7]。中國國畫大師、百年巨匠傅抱石的展覽被安排在隨後的展期,足見中國美術界對黃磯法的認可與歡迎。此外,「他也在美國佛羅里達州阿伯頓美術館、中國北京紅牆飯店、美國佛羅里達州優提斯美術館、優提斯市政廳畫廊等地舉辦個展。他的作品也被中國美術館、天安門管理局、新加坡駐華大使館、美國佛羅里達州阿伯頓美術館等機構收藏」[8]。

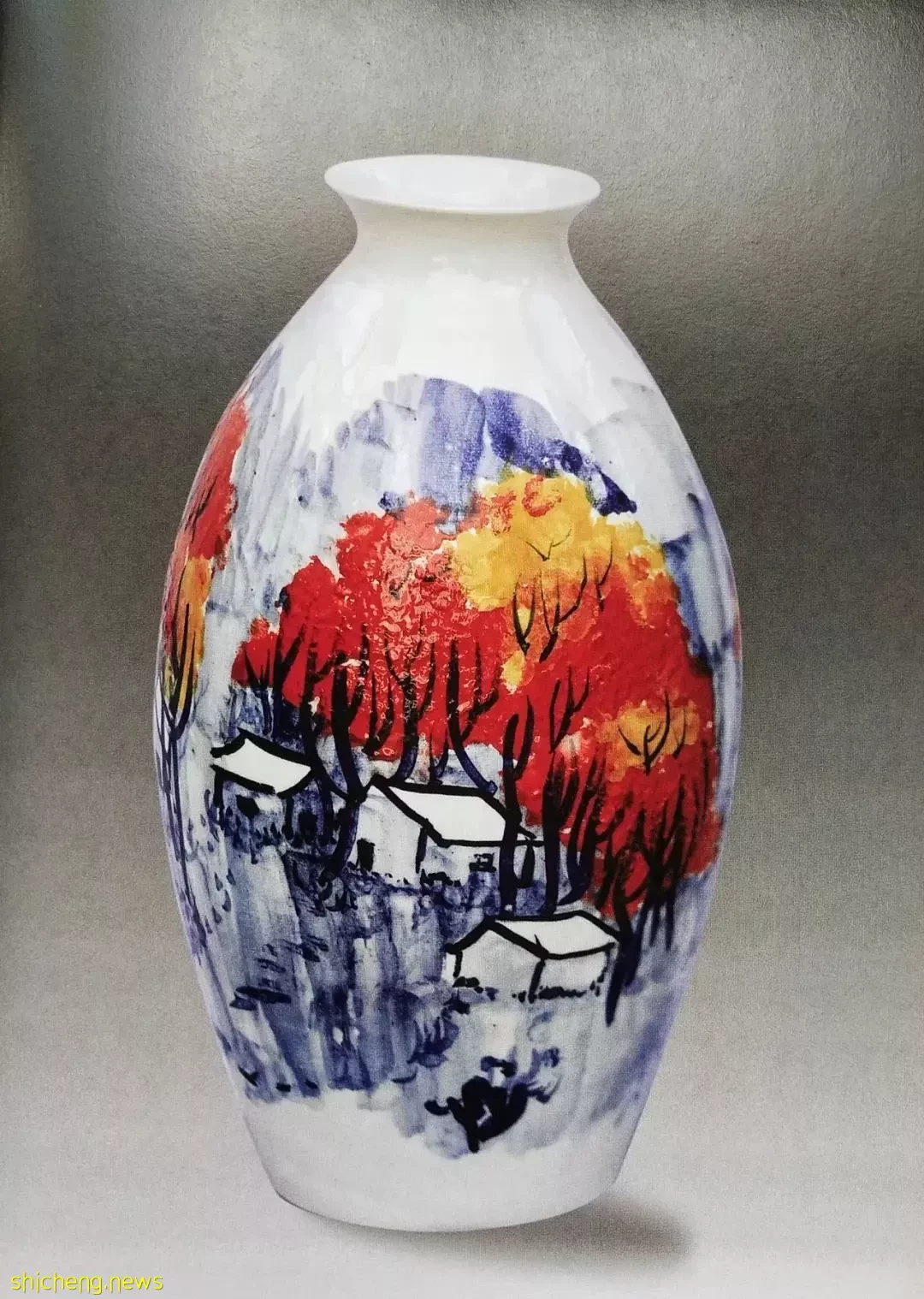

除繪畫以外,黃磯法在陶瓷藝術方面也頗具造詣。2005年,黃磯法赴中國景德鎮「拜師學藝,而老師就是景德鎮陶瓷學院教授,景德鎮最富盛名的青花繪畫大師張學文先生。景德鎮陶藝大家熊振聲先生則作為黃先生的技法顧問」[9]。黃磯法從創作完成的上百件作品中精選一件重彩插梅瓶《秋菊》捐贈給景德鎮陶瓷博物館,獲得當地及北京的一些專家高度評價。原中國美術家協會《美術》雜誌主編王仲說,「黃磯法先生是一位自覺的藝術奇才」[10]。

▲黃磯法陶瓷作品

對於外界的評價,黃磯法並不十分在意,年近耄耋的他,看著牆上掛滿的名家作品收藏和畫板上自己的作品,欣慰地說:「藝術是美的境界,是享受,是滿足感,走進藝術,我體會的都是甜美的味道」。

注

釋

[1]佚名《偽天真的樸素藝術》,網址:TA OLING古法成像,2021年12月18日。

[2]同注[1].

[3]黃向京《自學率真作畫,74歲黃磯法在本地辦首個畫展》,《聯合早報》,2018年12月6日。

[4]藝展中國《藝無定法,浪漫奔放——黃磯法畫展歲末新加坡綻放》,每日頭條,2018年12月20日。

[5]鄒璐《本無成規,渾然天成——黃磯法畫展開幕》,《藝術研究》雜誌(隨筆南洋網/獅城書畫專欄),2018年12月8日。

[6]同注[3].

[7]李詩佳《新加坡美術家黃磯法畫展在京開幕》,新華網北京8月6日電,2004年8月6日。

[8]同注[5].

[9]吳保河《萬里獨行繪丹青》,《黃磯法畫集》,2004.

[10]王仲《醉心墨與色的交響》,《黃磯法畫集》,2004.

(作者為本地水墨畫家、獨立策展人兼國家美術館藝術論文翻譯)