新加坡初期移民社會大埔籍先驅事略

一般上,學者們在撰寫,19世紀客家大埔人在新加坡的歷史事跡時,只專注於新加坡茶陽會館1858年之碑銘記、發行之百年特刊、沿革史等。因此,我們所得到的信息,大埔人在新加坡的事跡,皆始於1858年。

筆者,綜合新加坡福德祠綠野亭公會、豐永大公會、茶陽會館保留之碑銘記、會館特刊、沿革史中,發現,早在19世紀30、40年代,客家大埔籍先驅移民已在星島,發起、組織、建設,廟宇、義山、跨地域同方言聯合組織、廣客聯合集團、地緣會館等。大埔籍先驅領袖不僅僅捐款建設這些組織,同時,他們也在這些組織中,擔任重要之領袖!因此,我們確信,19世紀20年代,大埔籍移民已經落番於此。

此外,筆者發現,19世紀40年代,大埔籍移民,以幾何級數般倍增!究其原委,清政府失利於鴉片戰爭,簽訂南京條約,五口通商,破壞國內原有之經濟結構之外。1820年代落番的大埔先驅們,在海外發跡,開啟原鄉邑人之視野,激發大量同鄉們,跟隨他們的腳蹤,闖蕩南洋,尋找財富之路。

一、前言

過去七年間,筆者無數次到新加坡尋找鄙天祖妣(妾室)楊氏墓,以及鄙天祖在新加坡的事跡。本人借著茶陽會館、福德祠綠野亭公會出版的書籍、特刊、百年來保存著的碑銘記中,不僅僅發現了鄙天祖的捐款記錄、尋獲鄙天祖妣墳(已遷至蔡厝港墳場)。筆者也發現早在1840年之前,大埔籍先驅們已在新加坡初期移民史中,留有重要的記錄!

新加坡開發初期的首22年里,大埔籍先驅移民們已在新加坡創立、建設廟宇、墳山、同方言跨地域聯合組織、廣、客兩幫聯合集團、地緣會館等。同時,先驅們也擔任要職,留下捐款記錄。然而,我們卻缺乏這方面的專論、研究報告。反觀,福建籍先驅人物、土生華人先驅人物、甚至義興公司領袖都有相關的專論、研究報告!奈何,社會大眾遺漏了大埔籍先驅們的研究呢?

筆者,才疏學淺,並非修讀社會學、移民學的專業,只能粗淺、大略地記述之。期望,拙文,獲專家們、學界關注,為新加坡移民史、建設史中填補大埔籍先驅們的功績!

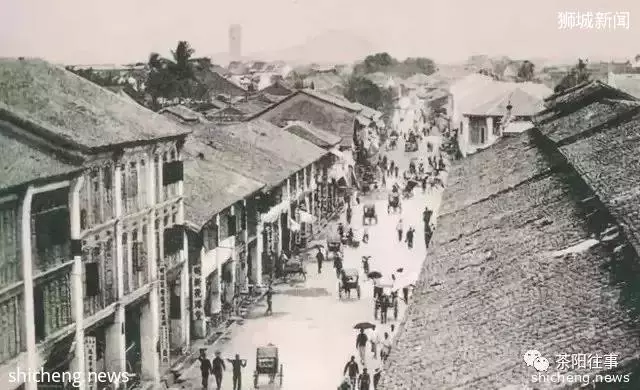

二、新加坡開發初期之情況

2.1萊弗士登入新加坡

我們從已知的資料中,得知,廣府人、客家人具冒險精神,最早落戶新加坡。萊佛士尚未登入新加坡時,約有30名華人住在島上。注1

1819年1月28日,台山人曹亞志(又稱曹亞珠,台山話,志和珠近音,即社公廟義興公司73神主牌之桃基義士曹符義)注2隨萊佛士的艦隊駛到星島海域,樟旗山(今聖約翰島)。萊佛士不知星島馬來人之戰鬥實力,不敢貿然登入。曹亞志率領20名印度士兵登島,將英國國旗豎立於星島。之後,萊佛士方登上星島。曹亞志原是檳榔嶼木匠,萊佛士曾任職於檳島英國東印度公司。曹亞志從台山引入大量木匠到新加坡就業。注3

2.2 先驅之定義、大埔籍先驅遷入新加坡之可能情況

辭海說先驅,是指在前面開路引導,也指引導的人。先驅者,也是後來者的領航人,或說引導人。

本文所記的移民社會初期大埔先驅人物(以下簡稱先驅們),是從相關碑銘記中,所記載的移民社會之先行者。

今天,我們無法明確地、列明大埔籍先驅們抵達新加坡的年份,這是極其困難的事。新加坡開埠後,萊佛士即宣布,其為自由港,他期望來自東、西方的商船在此貿易。據知,第一艘來自中國的商船,於1821年2月18日抵達新加坡。當時,來到新加坡的華人主要是商賈,以及受僱於他們的隨從、顧工。因此,筆者認為,19世紀20年代初期,大埔先驅們從樟林港直接遷移到新加坡的機率不大。先驅們應該是在更早的年份,已經來到馬六甲、檳榔嶼或廖內群島,謀生。舉例,1745年,張理、丘兆進、馬福春等諸公,已經在檳榔嶼生活了。馬六甲茶陽會館成立於1802年,1816年已有大埔人葬在馬六甲的記錄等。

因此,筆者推斷,有一批原於馬六甲、檳榔嶼或廖內群島等地經商的大埔籍商賈,獨具慧眼,意識到新興海港城市新加坡,具備更優越的經商條件、發展潛質,而遷移到新加坡發展。這批大埔籍商賈,成為新加坡的大埔先驅移民。當時,新加坡的發展迅速,商機處處,對於各種技術勞工之需求量極大。因此大埔商賈們,從馬六甲、檳榔嶼、廖內群島、甚至原鄉,引來更多同籍貫、具有一技之長的勞工,來到新加坡就業。這類技術勞工,因早落番,得了先機,搭上了新加坡迅速發展的列車。他們辛勤工作近十年或十餘年後,累積了足夠的創業基金,也掌握了在新加坡的經商、謀生之道,紛紛辭別東家,開創屬於自己的商號,當頭家。約19世紀 40年代,這些商場新貴們,從國內原鄉,引入更多的近親、同鄉,甚至鄰縣同方言的技工,落番於此!

2.3 1840年新加坡碑銘記中之大埔籍先驅

新加坡福德祠綠野亭公會,《1840年廣東省永定縣重修冢山碑記》(應解讀為廣東省與福建省永定縣,為佳),是最先刻有,大埔籍先驅捐款記錄之碑銘記。從此碑中,我們發現1840年之前,新加坡之大埔籍移民,非常稀少。此碑記共有254名捐獻者,其中有17名是以公司行號之名義捐獻。此碑,有16人被確認為大埔籍(可能是已經發跡之大埔商人),另有15人疑是大埔籍。在廣、客聯合集團里,16名大埔籍先驅(或說31人),只占6.3%(或12.2%)。

這16名大埔先驅名諱如下,陳嘉雲、楊修業、藍集盛、汪三喜、饒倫興、卓勝豐、魏亞妹、余仕宏、曹亞九、李亞豐、卓惠、郭雙盛、李森合、黎春芳、陳六慶以及邱尚才。

2.4先驅下南洋之事例,以藍集盛公為例

據大埔藍氏族譜記載,藍殿穆是大埔藍族下南洋的第一人!殿穆公注4,生於1802年,諱維藩,號價垣,諡樸直,他是大埔藍氏肇基祖大興公派下21世裔孫。新加坡的碑銘記中,所刻的藍集盛公,實為藍譜中所載的殿穆公、襲盛公(湖寮腔,集盛,襲盛同音)!(讀者們欲知詳情,請參閱拙文《藍集盛、藍襲盛、藍殿穆實為同一人》)

藍集盛公年幼時,居住在簪纓世第。1816-1817年間,集盛公14-15歲之際,家中發生巨大變化,其祖母、大伯、三伯、四伯以及滿叔先後辭世。家中只剩其二伯父和他,長輩們驟世,父輩五人皆無子嗣,長兄又夭折,或激起他奮發、圖強的心志。

筆者推測藍集盛公於1820年前後到南洋。主要的依據是,當時一般人20歲左右就結婚、生子。集盛公遲至33-34歲方娶17-18歲的楊氏祖妣,35歲才生子(振傳公)。顯然,集盛公弱冠前就離開湖寮,出外,為生活打拚了。其次,初期移民到南洋後,必須經過10餘年的努力、勤儉度日,方能積蓄一些錢或小有成就,回鄉娶妻、生子。

藍譜載,集盛公以工業起家!也許,集盛公具有一技之長,來星後,以此技為業。他辛勤工作,又因新加坡快速的發展,約10餘年後(1830年間),累計了一些資金,創設了自己的商號、設廠、招聘新移民,成了頭家。

藍集盛公在新加坡移民社會、鄉團的貢獻

我們從藍氏族譜的記述、1840年福德祠綠野亭《廣東省永定縣重修冢山碑記》(應解讀為廣東省與永定縣,為佳)、1864年《茶陽會館碑記》、《1858建立茶陽會館碑記》中,我們得知,藍集盛公是一名正當的商人,他的財富是漸進式的增長。1840-1860年間,集盛公是大埔籍商人中,名列第五的捐款人注5。此外,藍集盛公的捐款資料也顯示,1840年後,他的事業發展,越來越好。

我覺得,藍集盛公選擇冒險下南洋,不僅僅是國內的推力或南洋的拉力;最主要的原因是,他要為家族創造一個更好的生活條件,以及實現自己的理想!

(欲詳細了解藍集盛公之事跡,請參閱拙文《大埔藍族下南洋第一人》)

三、大埔籍先驅結社之緣由

福建人於1822-23年,方遷至星島。1826年,福建幫(包括其土生華人親族)憑藉其曾在馬六甲經商的經驗、善於經商、與英國殖民地政府關係良好,已成為星島中,財雄勢大的族群。

客家人人數不多,經濟能力不強。面對財雄勢大之福建籍移民,惟有聯合廣府幫先驅們,結社、凝集群體之力量,提高本身之競爭力,加強抗壓力,方能保護自身的利益!

3.1先驅們結社之外在因素

新加坡開埠後,萊佛士實施重商政策。 1822年萊佛士囑咐菲利普.傑克森中尉規劃了第一份星島市區規劃圖。廣、客先驅商人、技工們,被迫遷離開吻基(BOAT QUAY)、甘幫格南(KAMPONG GLAM)注6,讓福建人、海峽華人將該處,開發成商業區。廣、客兩幫聯合向殖民地政府上書、陳情、抗議,內容如下,如果是為了築路或建築政府建築物,我們(廣、客先驅們)很樂意,接受搬遷。但是,絕不能為了較富裕之階級(福建人),而摧毀了窮人(廣、客先驅們)的家園。注7

因此,1822年,嘉應五屬先驅們,成立了應和公司。1823年,曹亞志創辦寧陽會館。1824年廣州、惠州、肇慶先驅們,成立廣惠肇,以海唇福德祠為中心,保護族群之利益。

此外,星島市區規劃的迫遷事件,使得廣、客兩幫漸漸地聯合、組織,廣、客兩幫移民之聯合集團,以抗衡福建幫。殖民地政府政策,導致先驅們基於保護自身、財物,自覺的組織起來。

3.2先驅們結社之內在因素

移民社會初期,新客通過先驅們的提攜,落番南洋。新移民居住在先驅們的店中,貪早抹黑地工作,無暇、甚少與其他籍貫群體往來。加之,勞工們文化水平不高,只能以家鄉方言與旁人溝通,他們無法與其他籍貫之華民溝通、交流注8。倘若,他們要到殖民地政府機構處理事務,他們就必須藉助於先驅商賈們的協助。此外,殖民地政府唯恐各籍貫族群發生衝突,採取隔離政策;即同一方言之族群,被劃入在某個特定社區營生注9。

逢年過節,先驅們難得休假,同鄉之間必定相聚,解鄉愁。再者,各籍貫群體,所膜拜之地方神祗不一。因此,同籍、同鄉之間的互動,更為頻密;不同籍貫群體之間的往來,則甚少。或說,移民社會初期,各方言群體之間互動極少,各自群體內較為封閉。

3.3 廣、客兩幫的先驅移民被迫遷,引發星島幫權兩極化,

以上2項因素,催化、產生了新加坡華裔移民幫權兩極化,即廣、客兩幫移民聯合起來,對抗福建籍移民。

四、大埔籍先驅們創社之類別與演變

我們發現大埔籍先驅移民,在不同的年代、不同的需求之下,參與、建設的社團有,廟宇、義山組織、跨地域同方言聯合組織、廣、客兩幫集團以及地緣會館等。即,望海大伯公廟、青山亭、綠野亭、大豐永公司、新加坡茶陽會館等。

曾玲博士認為,此一時期之廣、客聯盟為,合中有分,分中有合之局面注10。

4.1 大埔籍先驅創設廟宇

初來乍到,尋求心靈之寄託

大埔先驅們到新加坡謀生,第一個創設的群體組織是廟宇。何故?先驅們到了一個全然陌生的環境,雖存有無限美好的憧憬;但,此處存在著許多的變數。因此,先驅們尋求神明的庇佑、寄託之情,在所難免。星島開發初期,野獸傷人、瘴氣、沼氣襲人之事,時有所聞。星島,地處赤道,天氣炎熱,多雨,人口大量、快速的移入、環境衛生條件不佳,醫療設施不足,先驅們若生病、受傷之時,唯有到廟中燒香、問卜尋求個人心中的平安。廟宇,無疑是先驅們的心靈寄託之地。

筆者認為,大埔先驅們所參與創辦、建設的第一間廟宇是望海大伯公廟,或稱丹絨巴葛福德祠,今稱客屬八邑大伯公。大伯公是南洋特有的地方神祗。它可能源自於,印尼加里曼丹蘭芳公司之羅芳伯,或者檳榔嶼之張理的民間信仰崇拜。大伯公猶如客家祖居地的伯公。南洋華人視大伯公為土地神,或五路財神之一。望海大伯公是新加坡歷史最悠久的大伯公廟之一,陳波生認為,它是新加坡第一間廟宇,建於1819年注11!惟,從該廟所保留之雲板,我們可以確認1844年之前,該廟已經存在注12。