最近,一則消息引爆了網絡。

一女子因在新加坡中央醫院急診室等待時間超過三個小時,而辱罵醫護人員,最終被控上法庭。

很多人在看到這個新聞後,第一反應是:在新加坡,原來看病需要等待這麼久的時間?!

畢竟,在中國看病,即使是三甲醫院,當天掛號排隊的時間也不會太長。現在,各大醫院更是提供了網上預約的方法,看專家號也很方便了。

圖源:新浪

新加坡看病時間那麼長的原因到底是什麼?這些問題不斷引發著很多人的思考。

01 新加坡公立醫院看病等候時間的確不短

事實是,在新加坡公立醫院,有時候看病等候的時間確實不短。

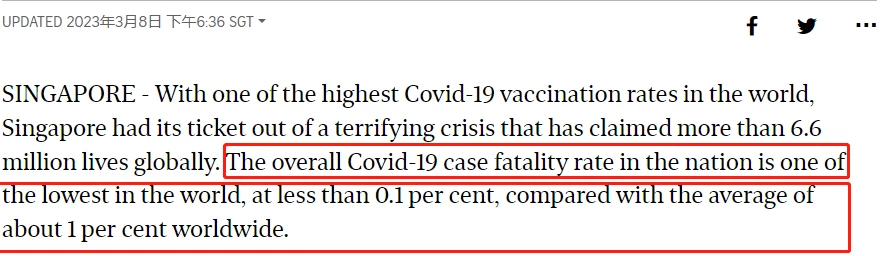

有大隊長的一個朋友有一次去新加坡國大醫院急診部看病,一面指示牌清楚顯示,預估的等待時間要7個半小時!

要知道,等這麼久也只是能看個醫生而已。再加上醫生問診、接診結束等待取藥的時間......一整個流程下來,可能差不多需要8個半小時才能搞定!

02 新加坡醫院看病等待時長久是常態嗎?

不過,根據諸多網友的說法,在新加坡公立醫院內等個幾小時才能看病,確實也是「稀鬆平常」的事。

就在今年四月,有網友在小紅書上說,自己在新加坡等了2-4小時才有醫生接診......

來源:小紅書網友@Aaron方洪勇

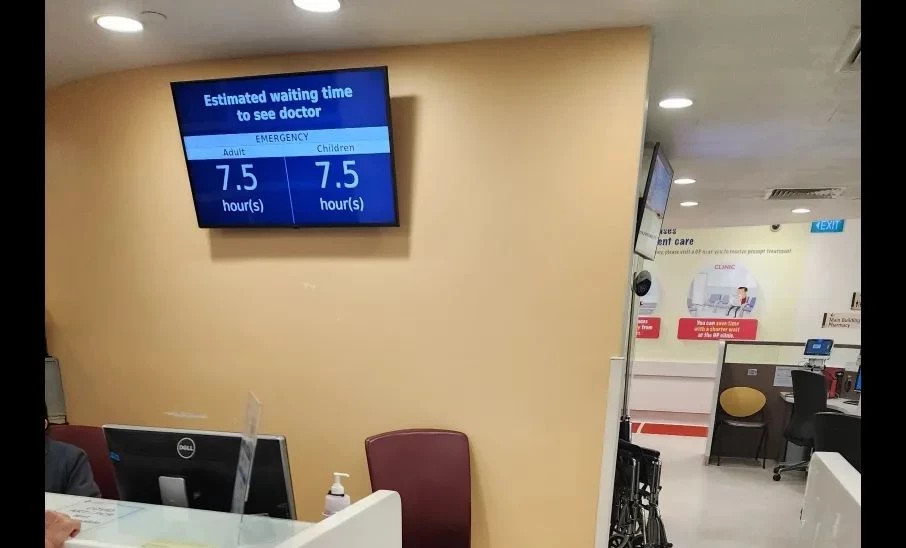

還有一位寶媽說,自己去公立醫院看病,同樣是新加坡中央醫院,抵達醫院後先是由護士詢問了病情,之後等了約2個半小時才見到醫生。

來源:小紅書網友@Sandy媽媽

還有網友分享經歷時表示,自己雖然去醫院的一小時後就見到了醫生,但等待做手術的時間卻相當漫長......他認為新加坡醫療系統確實有改進的空間。

差不多一個月前我也剛剛經歷了一次新加坡的急診室,所以在這裡也想分享一下我個人的經歷給大家也提供一個參考。

那天我在家裡做晚飯,結果由於著急出餐,用砍刀去且了沒解凍的肉腸,結果刀面太滑直接把我的中指的側面劃開了 在老婆的勸說下還是去了附近的Alexandra Hospital的急診。一進去就被護士安排在休息區等待,她簡單看了下我的手的情況,在確認我意識清醒的情況下讓我口述自己的資料做了個登記,然後告訴我等待。大概等了1個小時見到了醫生,結果經過測量發現我的口子太大,他們醫院處理不了,需要把我送到有手部專家急診的國大醫院。

結果他們幫我簡單消毒,就給我叫了個救護車,推了個輪椅把我送了過去。當時其實我完全可以自己走上車,但出於保險他們還是推了輪椅。圖二就是救護車裡面的樣子。

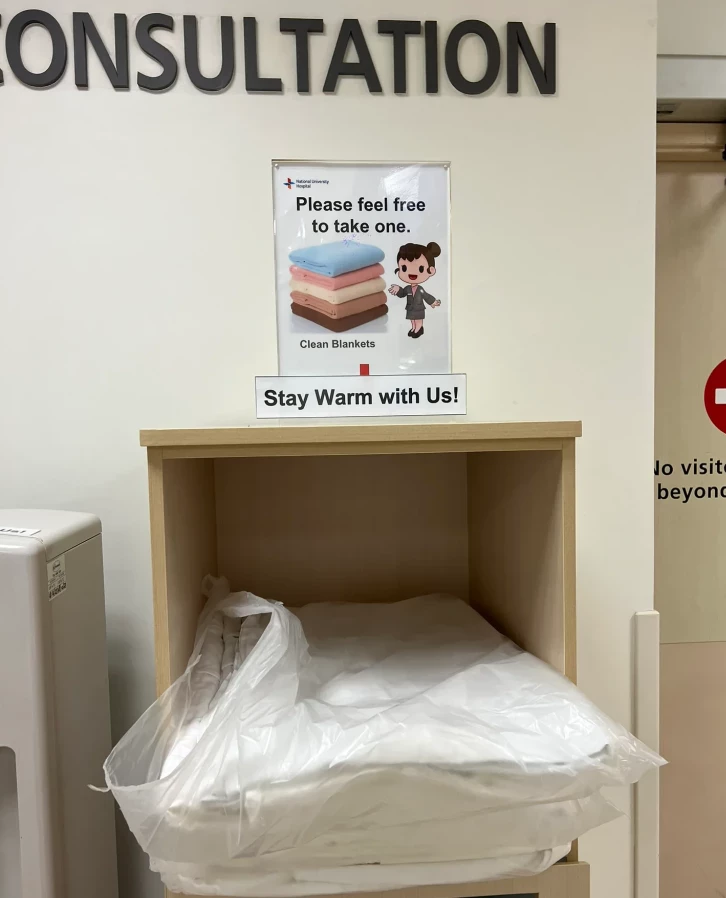

到了國大醫院後又是一輪登記和跟醫生的初步診斷,醫生說需要做手術,但可能需要等待。我就被安排在了大廳等候區。說實話那裡還是挺冷的,醫生護士和工作人員也都沒給個准信什麼時候可以手術,所以我就等著。旁邊有飲水機和消毒過的毛巾被,都是可以自行領取。我因為手傷了所以找了個護士幫我拿。當時差不多晚上10點半。大概等到晚上1點半我被安排到了手術室的等候室。當時我已經筋疲力盡,我就問護士為什麼等這麼久,她說有個病人很嚴重,需要優先處理。最後大概2點半的時候我被推進手術室,3點做了手術,差不多4點出院。

整個流程我感覺其實有可以優化的地方,尤其等待時間上確實比較長。從我到Alexandra Hospital 到手術完成回家,前前後後差不多花了快10個小時。尤其在國大醫院等待待三個小時確實讓人挺難熬的。但整個過程能看出所有工作人員都嚴格按照流程辦事,也儘量安排現有的資源,等待區域也算加了一些設計讓等待過程舒適一些。是否需要配備更多醫療資源(比如醫生)是個複雜的話題,但在當時的情況,想想我的等待很可能救了另外一個人一命,心裡也沒有那麼委屈了。最後希望大家都能多一些相互理解吧,也希望大家都能平平安安的。

以上內容分享來自小紅書網友@坡島乾飯人

03 新加坡看病有時候等待也不需要這麼久

但是,也不是所有的情況,在新加坡公立醫院裡要等待那麼久。

以下是幾位網友分享的、在新加坡看病的真實經歷↓

半小時完成就醫,並安排住院

病情狀況:臉腫得跟豬頭一樣

就醫速度:十分鐘就安排上接診了

處理方式:半小時內安排打針吃藥並準備床位,在住院休息一天後才回家

個人感想:這是急診最快的一次,效率很高

示意圖

孩子流感精神不好

半小時就進了病房

病情狀況:孩子流感後精神不好

就醫速度:半小時推入病房

處理方式:護士分診時測血壓發現偏低,隨後廣播通報,一分鐘內叫來3、4個護士,檢查了很多項目,半小時就推入病房了

個人感想:我覺得娃的病不嚴很重,但醫院是用數據說話的,覺得嚴重就緊急處理

醫院解釋:急症室分診時,會通過血壓,心跳,病人精神狀態進行問診優先權分配,儘量將有限的資源分配給最需要的人

在新加坡看病,貌似病人會被「區別對待」?新加坡醫院這麼做的邏輯是什麼?

或許,這和新加坡實行多年,並在這三年再次強化的「分級診療」有關。

04 新加坡一直提倡的「分級診療」是什麼?

來了新加坡,在這裡看過病的小夥伴可能都知道,公立醫院在大部分時間裡,並不是本地人看病的首選。

私人診所以及政府綜合診療所Polyclinics,才是一般人出現頭疼腦熱身體不適最常去的地方。

新加坡的政府綜合診療所

新加坡人為什麼不去醫院看病?

一個事實是,這些年來,新加坡形成了由醫院、社區醫院、社區診所組成的三級醫療分診系統,通過對各級醫療機構的分工,以提升醫療資金的使用效率,避免醫療資源的集中和擠兌。

提供初級醫療服務主要是社區診所和公立綜合診療所。他們提供常見病的門診服務、出院後的複查、健康檢查、疫苗注射、藥房服務等。而新加坡全島有2000多家私立全科醫生診所(GeneralPractitioner)和19家公立綜合診療所(Polyclinics)。

《財新網》曾報道,從接診人數上看,新加坡80%的初級醫療服務都由私人診所承擔。

新加坡街上隨處可見的私人診所,圖源:Clinic Geek

而去這些私人診所和政府綜合診療所,病人看病的時間就根本不需要太久。在私人診所,基本上更是只要一個小時左右,就能完成註冊-看診-拿藥的整體流程。

因為在新加坡全島看病其實相當方便,因此,只有在患者出現特別嚴重的緊急狀況時,他們才會選擇去公立醫院看病。

不是急症的病人要先在政府診所或者家庭醫生那裡就診,有介紹信之後再去公立綜合醫院。如果直接到公立綜合醫院看病,掛號費就會非常昂貴。

圖源:Ascom

另一方面,在公立醫院內,為了實現醫療資源利用率的最大化和最優化,醫院也會根據統計和分析接收到的病人症狀,安排那些情況更為緊急的人先行接受治療。

至於那些症狀被評估為「不那麼嚴重」的病患,他們則需要等待更久的時間了。

如果實在不想等那麼久,又不放心私人診所「必須要去醫院」的話,那麼,私立醫院(民營醫院)歡迎你......就是看診的費用會高不少罷了。

伊莉莎白醫院就是一家私立醫院,圖片來自醫院官網

新加坡的分級診療,確保了在有限的資源條件下,絕大部分「最需要得到救治的人」,能夠及時得到治療。

05 新加坡先進的「分診治療」試行多年,經受考驗

而且,在新冠疫情肆虐的這幾年,分級診療到也起到了關鍵性的作用。

以社區門診為依託, 新加坡建立起的這個、簡稱為 PHPC (Public Health Preparedness Clinic)的公共衛生準備系統,讓所有居民在步行可達的距離內即可輕易找到相關診所。

只有當人們疑似感染新冠病毒後,他們才會送往指定醫院進行診斷和治療,否則這些人都只需要在家靜養。(2021年10月開始,甚至是確診新冠也無需去醫院,輕症患者和無症狀患者也可在家靜養)

這一措施的引入,成功地將診療壓力分擔至基層社區,節約醫院等核心醫療資源,並能夠減緩醫護面臨的壓力以及保障ICU床位等重點醫療資源。

更為關鍵的是,這一措施也並未造成人們在感染新冠後大規模死亡。很長一段時間內,新加坡的新冠死亡率,在全球範圍內都保持在一個相對低的水平(不足0.1%)。