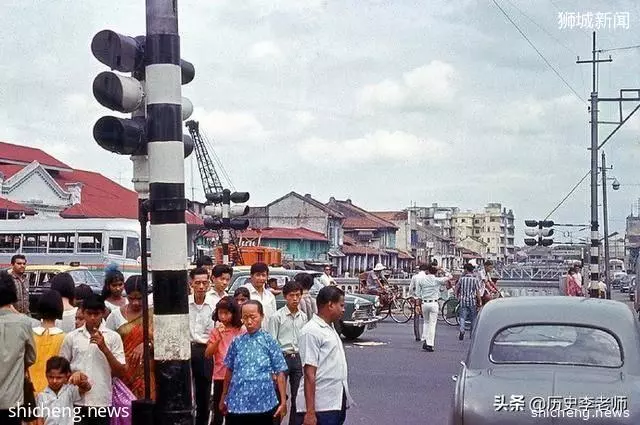

【市區一角】1963年,新加坡與馬來亞聯合邦、沙撈越以及北婆羅洲(沙巴)共組成立馬來西亞聯邦。然而,短短兩年後新加坡被踢出馬來西亞聯邦,被迫只能獨立。這是一組反映1965年剛剛獨立時的新加坡,此時的新加坡前途渺茫,跟後來的花園國家相差甚遠,而且居民區遍地都是垃圾。

【市區一角】1963年,李光耀與馬來西亞的「國父」、首任總理東古·拉赫曼政府達成協議,新加坡自此與馬來亞合併。兩國合併不久,就因種族問題產生矛盾,而且矛盾不可調和。在這樣的背景下,東古·拉赫曼決定將新加坡剔除出去。

【海邊漁民房屋】「一些國家原本就是獨立的,一些國家爭取到獨立,新加坡的獨立則是強加在它頭上的。每當我們回顧簽署協議,使新加坡脫離馬來西亞的那個時刻,我們總會感到痛苦,我從來沒這樣悲傷過。分家成了事實,我辜負了許許多多的人」,這是李光耀對新加坡被迫獨立的評價。

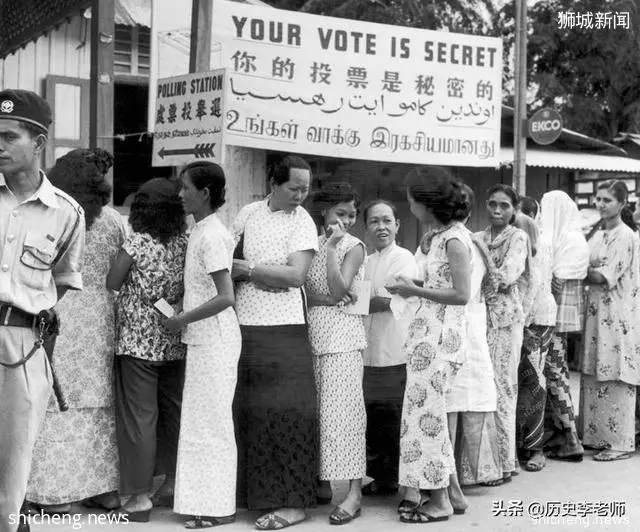

【投票現場】1965年8月9日上午10點,新加坡廣播電視台突然播放了一則令人震驚的消息,李光耀以總理名義宣布新加坡從馬來西亞獨立。這是一個無比艱難的決定,李光耀晚年也承認了這一點,因為新加坡連淡水都需要從馬來西亞進口。

【髒亂差的居民區】新加坡被迫獨立時,總人口約200萬,75%都是華人,人均GDP僅450美元。更糟糕的是,作為亞洲海上貿易中轉地,新加坡經濟結構單一,如何才能新加坡發展起來,李光耀內心充滿憂慮,他很清楚新加坡國土面積狹小,依靠自然資源發展自己是天方夜譚。

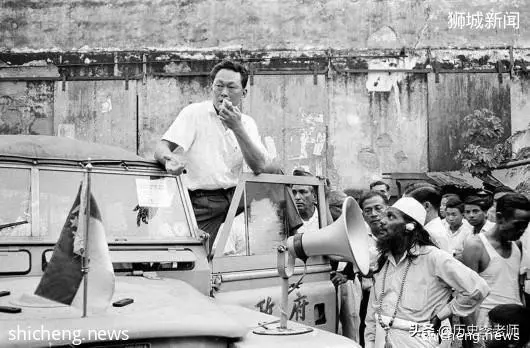

【滿臉憂慮的李光耀】怎麼辦?李光耀及幕僚們作出了三個重要決定:一、要充分鼓勵國家開放和移民,通過外資將技術、管理、市場和人才引入進來;二、選擇使用英語作為第一語言,在國際舞台上更具競爭力;三、想盡辦法吸引外資。

【李光耀在街頭講話】李光耀晚年回憶時說:「我從來沒想到在42歲時,要負起獨立管理新加坡的責任,照顧200萬人生計,我們奉命脫離馬來西亞,走自己的路,前途茫茫,卻不知道何去何從。」李光耀認為吸引外資來新加坡非常重要,甚至是關係新加坡生死的一件大事。

【雜亂的市區】坐以待斃是不可能的,李光耀出手了,他要帶領新加坡「殺出一條血路來!」李光耀在公開的演講中向國民承諾,「我們的責任是為新加坡200萬人提供生計。如果跨國公司能讓我們的工人獲得有報酬的工作,並教授他們技能、工程技術和管理的技巧,我們就應該把它們爭取過來。」

【市區一角】儘管一系列調研,李光耀政府制定了「致力於大力推進工業化,發展勞動密集型製造業,多元化工業結構」的發展計劃。李光耀以政府的信譽為保證,不斷去遊說歐美跨國公司來新加坡投資,並承諾給予優厚的條件。

【李光耀視察在建工業園區】事實證明,新加坡被迫獨立並不是一件壞事。新加坡崛起了,成為「亞洲四小龍」之一。1991年李光耀卸任時,新加坡的人均GDP達到了14504美元,這個數字是1965年新加坡獨立時的30多倍,從此享譽世界的「新加坡模式」出現了。