1920年12月,星洲後港四條石鼎興園有一位小少爺出生,那是頭家林路的第17個兒子——林大琛(Lim Tai Tim, 1920-2005),彼時身在福建的林謀盛(1909-1944)並不知道自己又多了個弟弟,而這個弟弟是他有生之年見到的最後一個家人。

2000年,時年80歲的林大琛出版了題為「My Life」的回憶錄,這位老人以風趣幽默的口吻記述了自己的一生,他也留下了兩本珍貴的戰時日記(1942-1945),記錄了自己在香港、中國、印度求學的日子,與哥哥謀盛在重慶意外相逢後的生活。

林大琛的回憶錄。

林大琛對於謀盛的深情記述,讓世人得見這位抗日英雄逃離新加坡後,在中國和印度的經歷,以及他對於弟妹的關愛。作為出生於星洲的英籍華人,林大琛的個人經歷,從一個側面展示了海峽華人對於中國的特殊情感,雖然對於祖家沒有太多的認知,卻在親友的影響下,萌發愛國熱誠,投入抗日救國運動,親身體會國民政府的華僑政策。

林路家的萊佛士少年

林大琛生母是林路的五夫人方牡丹,她為林路生下七子六女,其中碧霞是林路的第一個親生孩子,謀盛則是第一個親生兒子。林路的前十個兒子均為領養,比親生子年長許多,對於大琛而言,謀盛是真正意義上的哥哥。

林大琛出生時林路年已68歲,作為大家族眾多的孩子之一,他並沒有太多的機會與父親相處,印象中的父親刻板勤勞,沒有什麼個人愛好,痛恨賭博,對孩子管教嚴格,不許浪費糧食。大家族聚居的童年是快樂的,身邊總有很多同齡人一起玩耍,他自認從小淘氣貪玩,父親為他們請了教師在家教華文,他一直沒能學好,在家裡他們講的是福建話。

雖然是嚴父,林路很愛孩子,常常會在下午帶他們出去兜風。大琛對此非常著迷,觀察司機駕駛,年紀很小便能駕車。雖然讀書不用功,卻頗有考試運,出乎意料考進了萊佛士書院,每天早上開車送姐妹們去聖瑪格麗特學校,送15哥去英華學校,然後自己去上學,非常拉風。

林大琛在印度浦那宿舍的桌上,擺放著哥哥林謀盛的照片。圖片來源:林大琛家族。

無知無畏的重慶男孩

1938年,林大琛通過劍橋初級考試,做出一個令家人震驚的決定——參加南僑機工隊。因為謀盛在星馬領導抗日,這個18歲的執拗弟弟也想為國效力。1939年3月10日《南洋商報》報道,「林炯軒林謀盛昆仲之戚屬多人回國服務,多為熟嫻駛修技術者」,林大琛便是這四位戚屬之一——「謀盛之弟,英文九號班畢業。」

林大琛與同伴們坐船抵達越南的西貢,再乘坐火車前往中國昆明,抵達後被關閉接受軍事訓練,他很快意識到國民政府的腐敗,一位閩籍教官在得知他的背景後,趁著空襲的混亂,將他與兩位堂兄侄兒送出營地,搭上前往越南海防的火車,然後坐船前往香港。

抵港時三人身無分文,將值錢的東西都典當了,大琛寫信給謀盛告知窘境,表示自己想要留在香港讀書。謀盛很快回信,並聯絡在港大讀書時的好友,安排大琛進入預備班。1940年3月,大琛得償所願進入香港大學,結識了一批同為馬來亞華人的同學。好景不長,1941年底日本人占據香港,香港大學被迫停課,1942年2月13日,13位血氣方剛的馬來亞僑生,登上前往海南的難民船隻。

1982年3月7日,林大琛與這群「重慶男孩」(Chungking Boys)在新加坡接待了他們的恩人杭立武,回首往事,覺得青春真是不可思議。

無知無畏的他們,在抵達湛江後決定前往重慶,背著簡單的行李,以華僑難民的身份領取微薄的津貼,徒步翻山越嶺抵達廣西玉林,然後搭乘免費的火車前往桂林,在那裡偶遇曾在港大任教的王國東(Gordon King)教授,讓他們去貴陽找林文慶長子林可勝醫生,他在那裡領導中國紅十字會救護總隊。路上偶遇馬來亞的南僑機工,讓他們搭乘運軍用車輛,在將近三個月的跋涉後,於1942年5月2日抵達戰時首都——重慶。

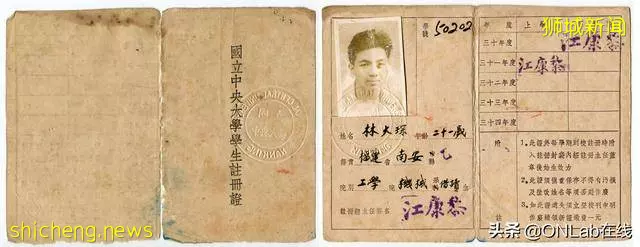

林大琛在國立中央大學的學生註冊證。圖片來源:林大琛家族。

為了哥哥而努力讀書

抵達重慶後,王國棟教授聯絡中英文化協會會長杭立武,允許港大僑生在中國任何一所大學借讀。在等待答覆期間,大琛聽說有幾位新加坡人也到重慶,他心念一動趕去酒店,發現哥哥謀盛的名字,一路追尋到國民政府,兄弟二人意外相逢,彼此深感意外。

從香港大學逃難到重慶的馬來亞僑生,很多人決定工作,或擔任翻譯,或是從軍,然而林謀盛堅持要大琛繼續學業,那是父親對他們的期望,因此大琛在重慶的國立中央大學借讀了兩個學期。儘管非常努力,他難以跟上以華文教授的課程,在得知國民政府安排謀盛前往印度加爾各答訓練,他希望能去印度讀書,因為那裡是以英文授課的。

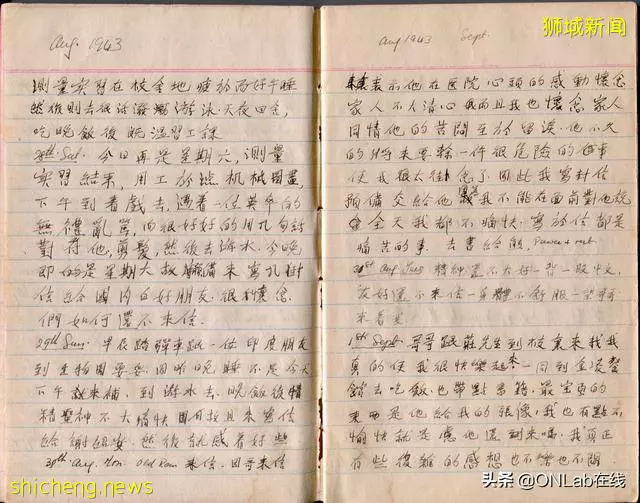

在謀盛的安排下,1943年3月6日大琛飛往印度加爾各答,申請進入孟買大學在浦那(Poona)的工程學院學習,孤身在外,他改以華文寫日記,與哥哥和好友通信,紓解思鄉之情。1943年9月14日,大琛在日記中寫道:「哥哥的信真是太感動,使我決(絕)對不能給他失望,他待遇我真是太好了,所以我以後一定不應該對他有疑,今晚從下,我要表示我的前途計劃與志願。」

林大琛在浦那以華文寫下的日記,記錄與哥哥的往來。

永難忘懷的手足深情

自1939年起,大琛在海外漂泊將近7年,是哥哥謀盛呵護著他。1943年8月30日,大琛在日記中寫道:「因哥來信表示他在醫院心頭的感動,懷念家人,不大清心,而且我也懷念家人,同情他的苦悶,至於留(流)淚,他不久的將來要干一件很危險的事,使我太挂念了,因此我寫封信預備交給他,因為我不能在面前對他說。」

1943年9月1日,大琛寫道:「哥哥跟莊先生到校里來找我,真的使我很快樂起來,一同到金凌餐館去吃飯,也帶點書籍,最寶貝的東西是他給我的張像,我也有點不愉快,就是慮他還來嗎?我真正有些複雜的感想,也不樂也不悶。」

這是兄弟倆的最後一次見面,大琛將哥哥的相片擺放在書桌上,此後林謀盛潛往馬來亞領導136部隊,音訊全無。

1945年8月,在完成最後一門考試後,林大琛輾轉回到新加坡,得知謀盛犧牲。彼時林路家族遭受重創,他決心協助大嫂撫養侄兒侄女長大,接手經營聯合石廠。1956年11月6日,林大琛與來自太平的馮鷹金(Fong Yin Kam, 1930-1983)結婚,婚後育有一子一女。1957年,他在自家宅地開闢了一條道路——謀盛道(Bo Seng Avenue),以特殊的方式紀念手足情深的哥哥。

林大琛在新加坡開闢的謀盛道,紀念其大哥。

林謀盛是新馬抗日英雄,世人聽聞的是他對於國家族群的忠誠與奉獻。然而,他不僅僅是位英雄,也是位兒子、丈夫、父親,有著27位兄弟姐妹,自出生起便被賦予家族重任,他的所作所為也影響著家族成員,他的犧牲是這個家族至為慘烈的劇變。

林大琛自認一生平凡,然而,他生在一個顯赫的家族,有著一位非凡的哥哥,度過波瀾起伏的青春。在他的眼裡,英年早逝的謀盛永遠是那位喜歡養金魚、喜歡攝影,如父親般關照他長大的哥哥。