對英國殖民政府的觀察,讓李光耀看到了如何相對文明地、溫和地治理國家。他對英國傳統中對個人自由的重視、 對私有產權的保護、對程序正義的恪守有相當的了解和認可。

李光耀 在繼承英國法制時,作了一些適應新加坡亞洲文化的改造,這就是他強調嚴刑峻法的一面。

2. 肅貪倡廉。新加坡政府在1959年自治和1965年建國初期,貪污現象猖獗,滲透社會各個層面。但到了二十世紀七十年代後期,僅用了不到二十年時間,就已經轉變成為一個廉潔的政府。

新加坡人民行動黨執政後,把廉潔上升為國家戰略,明確提出「為了生存,必須廉政;為了發展,必須反貪」,旗幟鮮明地開展反腐敗鬥爭。

和世界上各個國家一樣,只要有機可乘,腐敗分子就無孔不入。新加坡同樣面臨腐敗的挑戰。海關人員向走私車輛收取賄賂;政府採購部門的人,則從投標者那裡拿好處;負責進出口貿易的人員拿到好處後,就會很快地簽發許可證等等。

1952年,新加坡在英國殖民期間,就成立了反貪污調查局。1959年,李光耀的人民行動黨執政後, 首先是依靠建立以減少腐敗機會為主旨的反腐法律制度。

1960年,新加坡政府就修改了早年殖民時期的《預防腐敗法》(POCA)。這個法律的宗旨是採取一切可能的措施去 減少腐敗的機會,並使得腐敗發現起來更容易,然後用嚴厲、及時的懲罰來阻嚇犯罪。同時,擴大了反貪污調查局的權力。調查對象不僅僅是各級官員,還有警察、法官等等執法人員。調查人員可以採取搜查、逮捕等等措施。

3. 不徇私情。1971年,反貪污調查局查辦了一起集體受賄案,涉及250交警,卡車車主每月要向交警行賄5-10元,不然交警就會刁難司機。對受賄的警察進行了嚴肅的處理。

1985年,時任國家發展部部長鄭章遠(相當於中國的發改委主任),在1981年-1982年期間,受賄80萬元新幣,協助開發商取得土地。案發後,他求見李光耀,遭到李光耀的拒絕。後來鄭章遠選擇了自殺。李光耀說,我不能幫助他,我如果幫助他,新加坡就完了。

李光耀 既諳西方文化的內涵,也不忘中國文化之精神,在治理國家中一直注重東西文化的互相融合。他在統治新加坡時期,推行了一種具有法家精神,又兼具儒家內核的國家政策。就是這一種內法外儒的治國政策,軟硬兼施 「一手抓教育、一手抓打擊,」做到了公職人員「不能貪、不想貪、不敢貪」。

新加坡政府的廉潔還在於它經過幾十年的國民教育,公民具有良好的素質,已經建立起廉政的良好的輿論氛圍和社會文化。人們把貪污受賄的公職人員看成社會公敵。加上新加坡是個法治社會,人們都自覺地依法律規則辦事, 而不會首先想到去打通關係。所以,靠行賄辦事在新加坡自然就很少。 全球著名的「國際透明組織」和總部設在香港的「政治與經濟風險諮詢機構」的調查中,新加坡在全球最廉潔政府的排名一直名列前茅。

3. 日本管理 從嚴治國

新加坡不但是英國的殖民地,曾經也是日本的殖民地,而且日本人占領把新加坡時,改名為「昭南市」。所以日本人對新加坡的影響也比較大。現在在新加坡,有日本文化的公園——「星晨園」;有大量的日本企業投資創辦的企業;有遍布新加坡 ,專門經營日本小商品的商店——「兩元店」等等。

(圖源:DAISO官網)

「治天下」者,不但要有「菩薩心腸」,更需要「霹靂手段」。一方面,新加坡人把李光耀總稱為「國父」「超級奶爸」,一方面又有人說他是「獨裁者」「強權政治」。而李光耀的「強權政治」,正是從日本人那裡學來的。民治維新後,日本」脫亞入歐「,學習西方國家的經驗,帶來了日本的崛起 。

在日治時期,日本的管理帶到了新加坡。 1942年,日本人進攻東南亞,並且很快打敗了英軍占領了新加坡。新加坡人開始根本不相信日本人能夠戰勝英國人,英國白人「高人一等」的」高大上「形象,在新加坡人的心目中瞬間倒塌。在日本人治理期間,李光耀沒有奮起反抗,在「特殊」的環境下,他為了生存下去, 不得已為日本人「打工」。在這期間,他並不認為日本人的統治手段毫無可取之處,反而認為日本人的統治使他學到許多東西。

當時,新加坡在日治時期,儘管人們生活非常困難,物資匱乏、食不果腹。但是社會治安卻非常好。因為對小偷等等危害社會治安的懲罰極嚴。抓到小偷就嚴刑拷打、坐牢,甚至槍斃。由於人們懼怕法律的懲罰,都不敢犯罪,所以犯罪率低的驚人。因為小偷極少,一度時間內,甚至能夠做到「夜不閉戶」。這讓李光耀對嚴刑峻法的威力深信不疑。

在日本人占領新加坡的三年半的時間裡, 李光耀見識了日本人是如何運用權力的。他看到了權力的意義,看到了權力、政治和政府的密切關係。他看到了人性之惡,也看到了皮鞭和鐵腕對於管理社會的有效性。

新加坡和平紀念碑

李光耀在回憶錄里寫道:「三年零六個月的日治時期,讓我學到的東西,比任何大學所教的東西都多。關於誰說了算,甚至改變效忠對象的爭論,是由日本的槍炮、日本軍刀和日軍暴行解決的。」 網傳,二戰時候,日軍曾經一度占領新加坡,對新加坡進行大屠殺,先後一共有十五萬華人被日軍殺害。

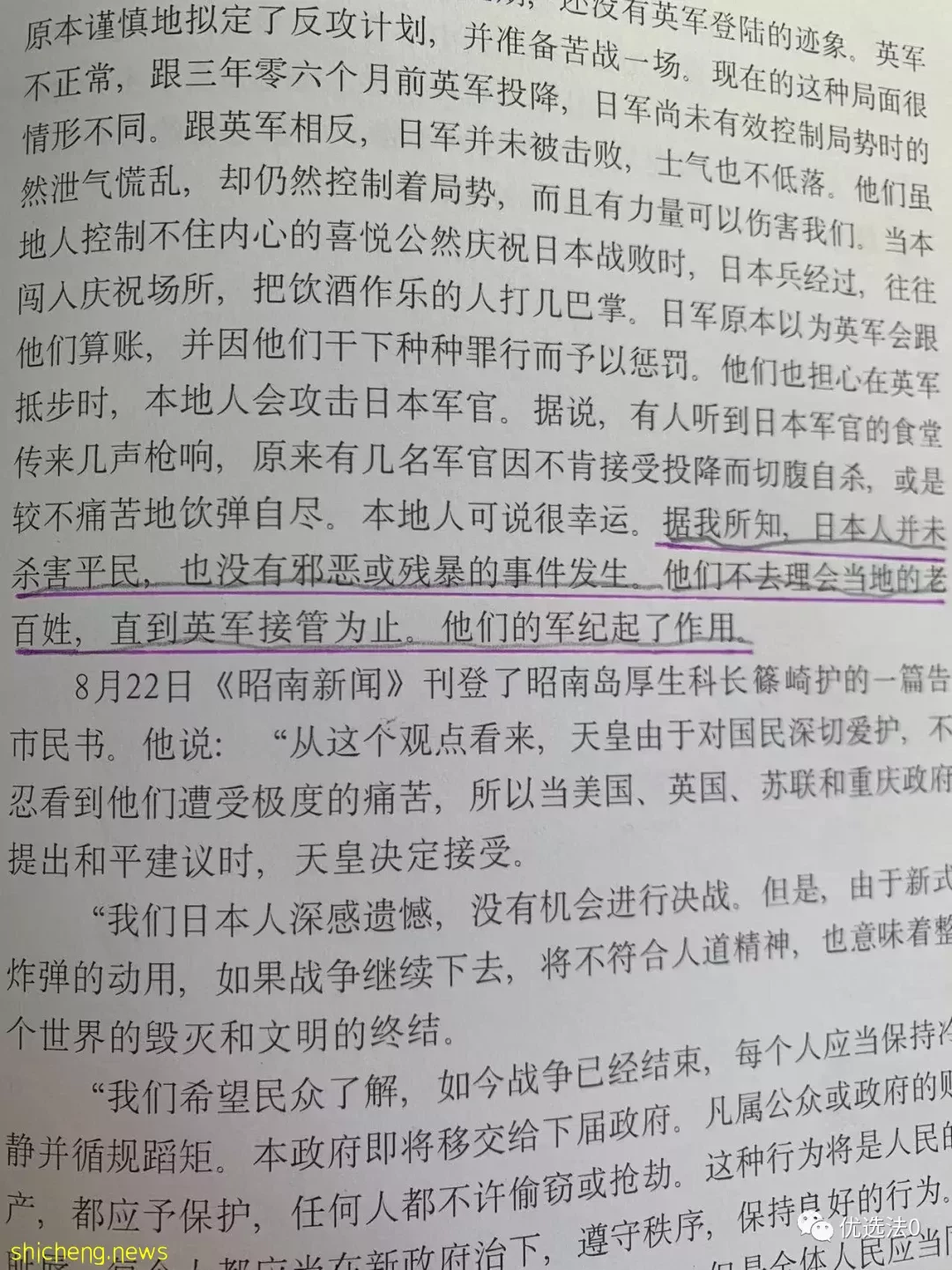

但是,在李光耀回憶錄中卻寫道:「據我所知,日本人並沒有殺害平民,也沒有邪惡或者殘暴的事件發生,他們不去理會當地的老百姓,直到英軍接管為止,他們的軍紀起到了作用。」(見《李光耀回憶錄1923-1965》p89)

李光耀說:「新加坡需要鐵腕!我花一輩子才建立起這一切,只要我還在,就不允許任何人來毀掉它!想跟我對著乾的人,得戴上指節銅環才行,如果你覺得可以傷我,比我能傷你還多,那就試試看。治理華裔社會,你別無方法。」

其實, 日本多年來受中國文化影響極大, 中日是」同文同種「。日本的從嚴管理,也是中國「祖傳的」。中國傳統文化中的法家,就是從嚴治國的。儒家和法家,一個唱紅臉,一個唱白臉。日本的嚴格執法,也是來源於中國傳統文化的「法家」思想。 「三結合」的「實用主義」

李光耀是一個舉世聞名的實用主義者,他對鄧小平的「不管黑貓白貓,捉到老鼠就是好貓」這句話十分贊同。他說:「我未接受柏拉圖、亞里士多德、蘇格拉底等人的指導,我只對在現實中行得通的事情感興趣」。 他關心的是解決人們實實在在的問題:工作掙錢、衣食住行、生兒育女。他既看不上空頭理論家也不屑於取悅大眾,只是固執己見,堅持去做為自以為對的事情。他一直強調要保持現實、務實的頭腦,不要被理論束縛和限制住。

在治國理念上,他接受的似乎是密爾的謀求最大多數人的最大福利的整體主義效用 觀。在這種觀念之下,個人的效用在必要時應該為集體讓路,個人自由通常也只具有有限的工具性價值,而難以成為終極目標。 李光耀贊同追求自由公平社會的理想,但從來不認為人在智識上是平等的。相反,他相信人天然地就有天才、普通人和傻瓜之分。

從「文化」來說,新加坡不但是東西方文化的「二合一」,也是「封建主義 、資本主義、社會主義」的「三結合」。封建主義是皇權第一,君叫臣死,臣不得不死,有權就有一切。資本主義是金錢至上,經濟掛帥,有錢就有一切。社會主義是公有經濟、計劃經濟。 李光耀的「強權政治」是學日本和封建社會的; 李光耀的「國有經濟」是學社會主義的,如淡馬錫國有控股集團。

李光耀的「 法治思想 」是學資本主義社會英國的。 連李光耀的敵人--馬共,李光耀也向他們學習,如馬共的依靠群眾、發動群眾,馬共的廉潔奉公、奉獻精神等等。 李光耀說,不要研究那些對新加坡沒有用的這個主義、那個主義,要研究對新加坡有用的東西。所以有人又說新加坡什麼主義都不是,新加坡實行的是「實用主義」。

李光耀曾經對鄧小平說:「新加坡華人大多數是從中國的廣東、福建南下的家無寸土、目不識丁的苦力的後代;反之,中國所擁有的是留守中原的達官貴人、文人學士、狀元的後代。因此,凡是新加坡能夠做到的,中國也一定能夠做到,而且會做得更好。」 筆者認為:中國不需要捨近求遠,向新加坡學習,也不需要向日本學習,只要把中國傳統文化中的優良傳統,保留好、學好、發揚光大就行了。

作者簡介

田柏強 原中國安徽工人日報高級記者 現旅居新加坡。