「 編者按:除了餛飩、蔥油麵等主打產品,菜單里還多了中國味道的蓋飯。新加坡眼讀者、前媒體記者武哥放羊分享了他這個餐飲小白在新加坡從當學徒、到開店創業的心路歷程。」

你可能會問:你的東西這麼受歡迎,為什麼還要關店呢?

有幾個原因:其中之一是經驗不足,雖說東西還可以,但人手不足,不能快速大量出餐,量上不來。師傅因為店裡前幾個月不賺錢,他的生活負擔較重,四個月後離開了。師傅走後,我大部分時間一個人操持這個店,期間請鐘點工和短工,或者家人幫忙,終究是捉襟見肘。每一天從早到晚,客人在焦急等待,我每分鐘都在以最快的速度幹活。每天趕最後一班地鐵回家,看著自己的衣服褲子,布滿鹽霜。過於辛勞,就失去了工作的意義。

體力勞動帶給人的一大好處,或許是思考的深入。有時候一邊幹活一邊想著自己的人生。想著中年轉型這個課題。想著歷史中著墨不多的華人移民,想著人的遷徙。每一代移民踏上一片陌生的土地,大約都會想同樣的問題:如何生存下去?

在新加坡的華人史上,1926至1928年可能是移民最多的時期,每年有數十萬華人漂洋過海。有的是十多歲的孩子,拎著一個柳條箱,從海上顛簸而來。如今新加坡有名的咖啡連鎖企業亞坤的創始人便是其中一員。其後,新加坡經歷了和中國一樣的抗日戰爭,新加坡淪陷,華人遭到清洗。再後來,新加坡獨立,慢慢建立成一個聲譽良好的花園國家,華人安居樂業的家園。

在我開店的一年中,每一天都碰到中國客人,尤其是上海人特別多。大部分住在我店附近的公寓里。他們的業主群里多次討論我家的食物:好吃,但是太慢。

有的上海客人跟我熟悉後,以老鄉相稱。他們一個明顯特點是對菜肉餛飩的了解,甚至偏愛。有的客人會直接說,「我是上海人,看看你的菜肉餛飩做得怎麼樣?」

有一位客人和我混得比較熟了,來之前經常打個電話,問有沒有菜肉餛飩,有的話才過來。

新加坡人不太在家做飯,這給了餐飲人巨大的機會。每到飯點,居民都會在家附近花上幾塊、十幾塊新幣吃上一頓,或者給全家人打包。

新加坡的飲食以福建口味、潮汕口味為主,幾乎每個吃飯的地方都有海南雞飯、燒臘、雜菜飯、豬腸粉等。另外就是新加坡、馬來西亞特色的「煮炒」,也就是我們的炒菜,炒米粉之類的。他們把炒空心菜叫「馬來風光」,我始終沒搞清楚為什麼。對於新移民的中國人來說,這些菜還不過癮。說文縐一點,解不了那份鄉愁。

記得有個小伙子經常到我店裡吃餛飩、麵條之類,有一天他和往常一樣點餐,突然發現我的小黑板上多了蓋飯品種,其中一個是油豆腐燒肉。小伙子大叫一聲:等等!餛飩麵條不要做,改成油豆腐燒肉。

麻婆豆腐,有個小伙子連吃了9天

我做的辣椒炒肉受到太多歡迎。有個河南大哥每天一份,連著吃了一兩個月。他是開清掃車多,每天晚上7點準時來電話:老樣子!後來聽說他要回河南,再也沒見他了。

有個做IT的嵊州小伙子,每次帶著女朋友來。兩個人最初盯著雪菜肉絲麵吃,從來不變。後來有了辣椒炒肉,男孩子便改吃辣椒炒肉,一直堅持到我關店的那一天。

有位小提琴老師,因為漂亮的外表,加上給林俊傑演唱會伴奏,被咖啡店一些老闆、老客人暗暗惦記。她是我店裡的專屬客人,這一點也讓我有幾分自豪。她的最愛的尖椒肥腸飯,只要有肥腸那就必吃肥腸,沒有肥腸的時候就吃辣椒炒肉飯。有個男鋼琴老師,偏愛清淡,只吃西紅柿炒蛋蓋飯。

有個早些年移民新加坡的湖南哥們,從事IT業,夫妻二人對尖椒肥腸情有獨鍾。即使腸胃不好,也是要求把尖椒改成大蔥。這位兄弟挺有福氣的,從他孩子校服看出讀是新加坡最牛的學校:萊佛士初級學院。

我的所有客人都對我非常尊重和照顧。我的同行——隔壁店的老闆們也非常友善,經常給我買上一杯飲料。

原打算回新加坡繼續開店。聯繫了十幾位老客人,打算一邊找店面,一邊發展客戶,在家裡給他們做些包子饅頭。

(豆腐包最近很受歡迎)

沒想到這些老客人給了我巨大的幫助。他們紛紛給我介紹朋友試吃,短短一個月我的「酒釀饅頭」群就發展到100多人,每天為這些客人做東西忙得不亦樂乎。

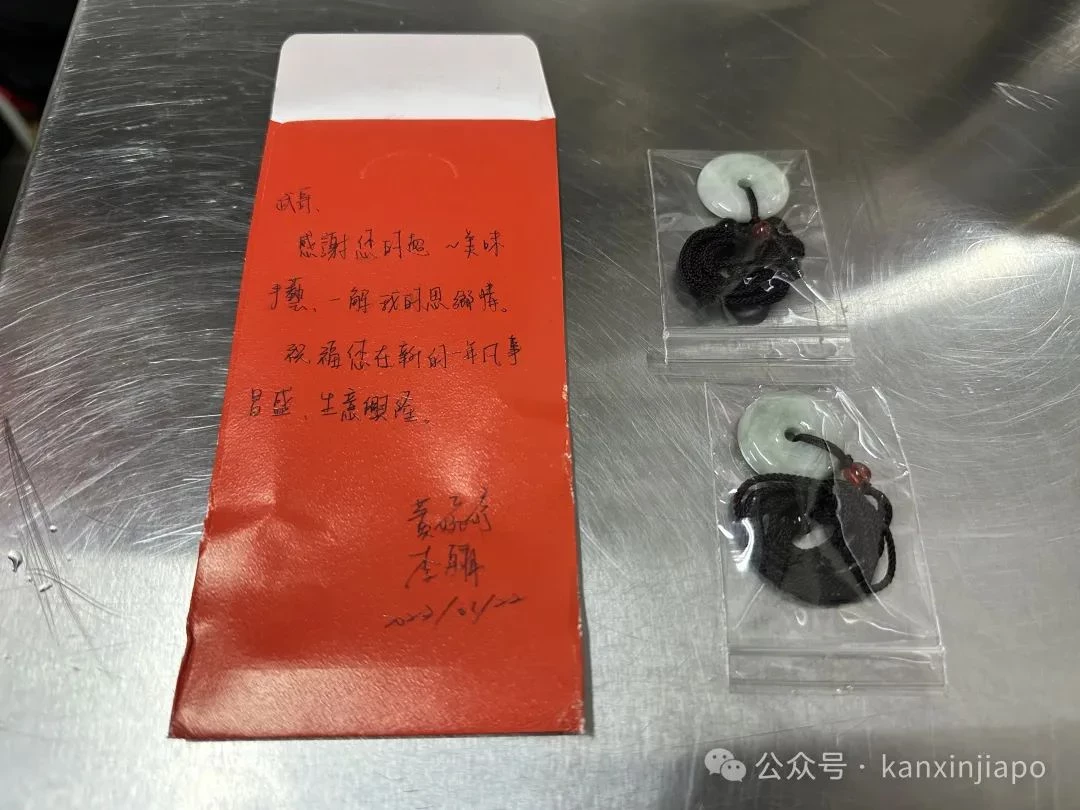

(以前開店時客人送的)

有一天我把自己寫這篇《50歲改行做廚師》與老客人分享,意外得到《新加坡眼》的青睞。幾篇報道下來,要求加入我的「包子」微信群的人數激增到500多人。每天四五點起床,一直要做到半夜。客人的訂單訂到了一周以後。看來以後未必需要開店,現在這種模式也不錯。

接下來我會繼續做好一個手藝人。為我的客人提供美味和真誠。

武哥放羊丨來源

新加坡眼丨圖源