李光耀其人

「環境造就了我。」李光耀去世前3年在一次採訪中如是說。他解釋道,在一個傳統華人家庭中成長的經歷塑造了他的個性,使他成為一個「自然的儒家信徒」:

基本理念是,一個社會要良好運轉,必須以廣大民眾的利益為重,社會利益先於個人利益。這是與(強調)個人首要權利的美國原則的主要區別。

李光耀認為,儒家理想是做君子,「孝敬父母,忠於妻子,教導孩子,善待朋友」,但最重要的是「忠君報國」。

李光耀從不和人閒談。他相信,他來到世上是為了推動本國社會的進步,並為全世界的進步盡一己之力。 李光耀絲毫不肯浪費時間。他來我在康乃狄克州的周末別墅做過4次客,每次都攜夫人前來,一般還會帶一個女兒。按照先前的約定,我會安排晚宴,邀請正在處理李光耀所關注的問題的領導人和思想家前來,還會邀請一些我倆共同的私人朋友。李光耀利用這樣的機會增進對美國事務的了解。我兩次在他的要求下帶他參加當地的政治活動,一次是參加一位眾議員候選人的籌款活動,另一次是出席市政廳會議。我按他的要求,僅僅對別人介紹說他是我的一位新加坡朋友。

我去拜訪李光耀的時候,他會邀請鄰國領導人和他政府中的高官同我舉行一系列座談。他還會安排一次晚餐會,並和我單獨舉行討論,討論時間的長短取決於當時對我倆之中任何一人有所觸動的話題,不過從來都不短。所有的會見都在位於新加坡市中心的莊嚴的總統府舉行。我多次訪問新加坡,李光耀沒有一次邀請我去他家,我也從未遇到過或聽說過有誰去過他家。這有點像戴高樂,除了阿登納,他也從不請人去科隆貝。

我和李光耀共同的朋友圈包括另一位國務卿喬治·舒爾茨和1974—1982年擔任德國總理的赫爾穆特·施密特。我們幾個人經常聚會(有時舒爾茨或施密特的日程安排不過來,就只有3個人聚)。第一次是1978年在伊朗,然後是1979年在新加坡,1980年在波恩,還有1982年舒爾茨被任命為國務卿後不久在帕洛阿爾托他家的陽台上。我們4人還參加了在舊金山北邊的紅樹林中的一次務虛會。碰巧和李光耀一樣不喜歡閒聊的施密特是舒爾茨的客人,李光耀是應我之邀。雖然我們幾人對具體政策的看法並不總是一致,但我們有一個共同的承諾,如施密特對一位德國記者所說:「我們對彼此從來都絕對說真話。」 能和李光耀交談說明獲得了他的信任,表示他在自己修道般專注的生活中給了對話者一席之地。

2008年5月,李光耀摯愛的妻子、陪伴他60年的柯玉芝突然中風,癱瘓在床,無法與人交流。這場苦難持續了兩年多。李光耀只要在新加坡,每天晚上都會坐在柯玉芝床邊為她大聲讀書,有時會朗讀詩歌,包括柯玉芝喜愛的莎士比亞十四行詩。儘管沒有任何證據,但李光耀相信柯玉芝聽得到。李光耀對一個採訪者說:「她為了我醒著。」

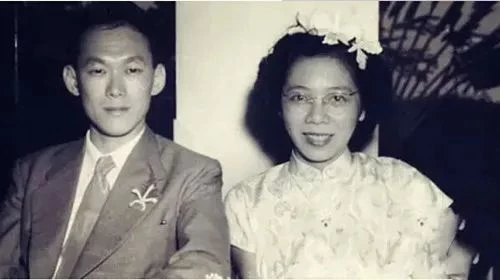

李光耀與柯玉芝 2010年10月,柯玉芝溘然長逝。她去世後的那幾個月,李光耀破天荒地幾次主動給我打電話,交談中他說到自己的悲傷,特別是柯玉芝去世給他的生活造成的空虛。我問他有沒有和孩子們談過他的孤獨。「沒有,」他答道,「作為家長,我的責任是支持他們,而不是依靠他們。」柯玉芝去世後,李光耀失去了以往的活力。他仍然機智敏銳,但不復過去的努力奮進。他始終履行著他認為自己應該擔負的責任,直至生命盡頭,但他失去了靈感的來源,也失去了生活的樂趣。

我和李光耀做了近半個世紀的朋友,他在表達個人感情方面一直非常含蓄。最強烈的一次是2009年他主動送給我一張他自己和夫人的合照,上面寫著:「亨利,自從我們1968年11月在哈佛不期而遇,你的友誼和支持使我的生活從此不同。哈里。」李光耀對友情和對政治的態度一樣,重要的事情毋庸贅言,付諸言辭只會減弱其重要性。

李光耀辭去總理職務25年後,於2015年3月與世長辭。世界各地的要人云集新加坡,來向他致以最後的敬意。許多亞洲國家的政府首腦出席了他的葬禮,包括日本首相、印度總理、越南總理和印尼總理,還有韓國總統。代表中國出席的是國家副主席李源潮。美國的代表是前總統比爾·柯林頓、前國家安全事務助理湯姆·多尼隆和我。我們都曾多次在重大政治問題上與李光耀交流過。

葬禮最感人的方面是它展示了新加坡人民與他們的國父之間的親密聯繫。在李光耀的遺體接受瞻仰的3天裡,數十萬人冒著瓢潑大雨排隊等候到他的棺槨前致敬。電視新聞頻道用滾動字幕通知哀悼的民眾去致敬需要排隊等多久,排隊的時間從未少於3個小時。李光耀把各個種族、宗教、民族和文化聚合起來,造就了一個超越他自己生命的社會。

李光耀希望他的遺產能激勵而不是抑制進步。為此,他要求在他死後把他在歐思禮路的住宅拆除,以免其成為紀念場所。李光耀的目標是讓新加坡發展出能應對今後的挑戰、集中精力面向未來的領導人和機構制度,而不是崇拜自己的過去。他在一次採訪中說:「我能做到的只是確保我離開時,機構制度良好、堅實、廉潔、高效,政府知道自己需要做什麼。」

關於他自己的遺產,李光耀從來都採取冷靜分析的態度。他承認有遺憾,包括對他擔任國家領導人時採取的一些行動感到後悔。「我不是說我做的一切都對,」他對《紐約時報》說,「但我做的每一件事都是為了高尚的目的。我不得不做一些惡事,比如不經審訊就關押人。」他引用一句中國成語說,「蓋棺論定」,意思是等到一個人的棺材蓋蓋上之後,才能對他做出判斷。

今天,李光耀的名字在西方已經開始淡出人們的記憶。但是歷史比當代傳記更加悠長,李光耀的經驗之談依然值得迫切注意。

當今世界秩序同時遇到了來自兩個方向的挑戰。一是宗教派別的激情壓倒了傳統的組織結構,致使整個地區陷入解體;二是合法性主張互相衝突的大國之間敵意日益加劇。前者可能會造成混亂的擴大,後者則可能導致災難性的流血。

李光耀的政治才幹在這兩種情況中都大有用武之地。他一生的努力證明,在最不利的條件下博取進步和可持續的秩序是可以做到的。他在新加坡和在世界舞台上的所作所為恰似指導課,教人如何在多種觀點和背景並存的情況下培育相互理解和共存精神。

最重要的是,李光耀的治國經驗說明,決定一個社會命運的最重要因素既非物質財富,亦非其他衡量實力的普通標準,而是人民的素質和領導人的遠見。如李光耀所說:「如果你只看現實,就會變得乏味、庸俗,就會失敗。因此,你必須比現實站得更高,說『這也是有可能的』。」