2019冠狀病毒疫情數周以來從中國武漢開始肆虐,繼而迅速蔓延到中國其他省市和世界各個國家和地區,包括3500公里外的新加坡。不同於北京上海廣州,武漢對許多新加坡人來說是一個比較陌生的名字。沒想到,此次疫情讓所有新加坡人對武漢這個地方突然留下了深刻印記,甚至媒體在疫情暴發初期直接把新病毒冠以武漢之名,令人唏噓。其實,早年新加坡和武漢兩地有著不淺的情緣和千絲萬縷的聯繫。

位於新加坡橋北路,毗鄰武吉士,有一座高聳入雲的新古典主義建築風格的金黃色大廈——僑福廣場(Parkview Square)。這棟地標建築物前方有一座金鶴雕像,鶴呈迎頭展翅北飛狀。雕像的基座上刻了一首詩提名為《黃鶴樓》的七言小詩:「故國昔有黃鶴樓,北望神州幾千秋,黃鶴展翅飛萬里,偉哉獅城見鶴樓」,落款為「鶴樓主人」。此詩中的黃鶴樓就位於武漢,始建於三國時代,距今約1800年。黃鶴樓乃中國人文勝記,歷代文人墨客都先後到這裡吟詩作賦,其中崔顥和李白的詩句更使黃鶴樓名揚天下。僑福廣場前的這座雕像和詩刻應該是開發商「鶴樓主人」對這棟建築的良好祝願,期望武吉士的僑福廣場能夠像武漢的黃鶴樓那樣成為傳世之作。

僑福廣場前的雕像和詩刻應是開發商「鶴樓主人」對這棟建築的良好祝願,期望它能夠像武漢的黃鶴樓那樣成為傳世之作。(作者提供)

武漢三鎮——武昌、漢口、漢陽

武漢,簡稱「漢」,別稱「江城」,是中國國家級中心城市和經濟地理中心。武漢素有「九省通衢」的美譽,是中國客運量最大的鐵路、公路、內河航運和航空樞紐之一。「黃金水道」長江及其最長支流漢水橫貫市區,將武漢一分為三,形成了武昌、漢口、漢陽三塊區域隔江鼎立的格局,近代以來統稱為「武漢三鎮」。

殖民時代南洋與武漢

殖民時代南洋華僑心繫中國局勢之安危,包括新加坡華僑在內的大批仁人志士積極投身中國的政治運動。第一波潮流是維新派康有為和梁啟超領導的變法,希祈中國走上君主立憲,工商立國的道路。可是1898年百日維新失敗,不流血的政治改革變得前途黯淡。

當時人稱「南洋詩宗」的新加坡儒俠巨富邱菽園是康梁的積極擁護者,他創辦《天南新報》宣傳維新思想,也曾通過康有為斥巨資贊助漢口維新黨人唐才常指揮的自立軍勤王之役,目的是推翻慈禧太后,營救光緒皇帝。唐才常策劃於1900年八國聯軍占領北京之際在漢口和漢陽等地起事,可是由於唐未能得到康有為原先許諾的在南洋募集的錢款,起義計劃敗露進而遭到湖廣總督張之洞的圍剿。此後邱菽園因張之洞的策反以及漢口捐款去向之爭和康有為反目,轉而向中國捐白銀萬兩救助天災得以和清廷和解。晚年邱菽園家財散盡潛心禪修,但仍時常撰文為抗日救國奔走呼告。

第二波潮流是孫中山領導的旨在推翻清朝專制帝制、建立共和制的全國性革命。新加坡先賢張永福、陳楚楠、林義順和林文慶等都曾加入孫中山領導的同盟會,為南洋籌款和政治宣傳立下汗馬功勞。1911年(農曆辛亥年),革命的高潮武昌起義就發生在武漢,並成功建立中華民國。林文慶是孫中山的忠實追隨者,辛亥革命成功後旋即在1912年出任中華民國臨時大總統孫中山的機要秘書兼醫官以及內政部衛生司長,後又於1916年出任外交部顧問。

林文慶曾加入孫中山領導的同盟會,為南洋籌款和政治宣傳立下汗馬功勞。(新加坡亞洲文明博物館)

值得一提的是,林文慶的連襟伍連德(兩人同是南洋僑領黃乃裳的女婿)是中國第一位現代醫學家,作為政府任命的總醫官曾經成功抗擊了東北鼠疫和霍亂的暴發,為公共衛生和傳染病學做出了開創性貢獻。林文慶的長子林可勝1925年從英美學成後到北京投身醫學教育,1937年盧溝橋事變爆發後只身前往武漢組織中國紅十字總會救護隊,在武漢會戰前線為救助國軍將士貢獻力量,1942年又隨中國遠征軍到達緬甸出任中緬印戰區的醫藥總監。

1927年隨著中國國民黨由南向北推進與北洋軍閥的內戰,中華民國國民政府決定將武漢三鎮合併為京兆區(首都),使其一度成為全國政治、經濟、文化中心。新的武漢國民政府邀請曾經擔任孫中山英文秘書的陳友仁出任外交部部長,而著名文學家林語堂也追隨陳友仁來到武漢出任外交部秘書。

陳友仁是加勒比海島國的歸國華僑,精通法律和國際談判,他一生最著名的事跡就是在擔任外交部長時以強硬外交手段收復了漢口和九江的英租界,創造了弱國取得外交勝利的神話。1941年陳友仁被日軍拘捕並於長期軟禁時期病逝,其遺孀張荔英直到二戰結束後才獲得釋放並在1954年來到新加坡任教於南洋美術專科學校(南藝前身),為新加坡的美術事業貢獻了近40年的餘生。

陳友仁在武漢時的得力助手林語堂也於1954年來到新加坡受聘擔任南洋大學首任校長,可是後來由於和校董事會意見不合,在大學開學前離職。

武漢文藝界南來籌款

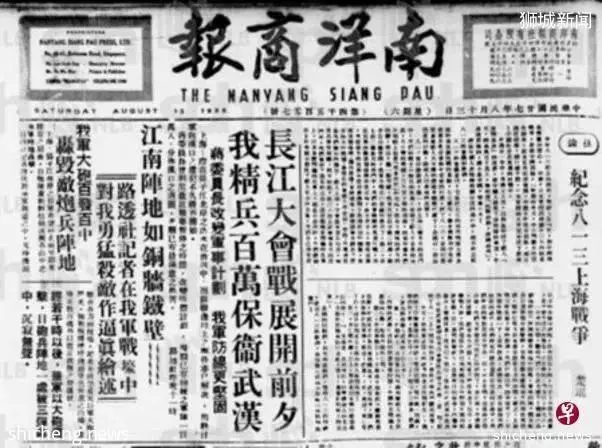

1938年8月13日《南洋商報》頭版新聞報道武漢會戰戰情:「長江大會戰展開前夕,我精兵百萬保衛武漢」。武漢會戰是抗日戰爭時期中國軍隊在武漢外圍地區同日軍展開的一場大型會戰。1938年6月至10月,兩軍共陳兵150萬在武漢外圍沿長江南北兩岸展開數百次戰鬥,戰場遍及湖北、安徽、河南、江西四省廣大地區,是抗日戰爭戰略防禦階段規模最大、時間最長、殲敵最多的一次戰役。武漢會戰以日軍慘勝告終,兩軍共傷亡50萬人以上。日軍雖然攻占了武漢,但元氣大傷,此後,中國抗日戰爭進入戰略相持階段。

1938年8月13日《南洋商報》頭版新聞報道武漢會戰戰情。(作者提供)

武漢會戰期間,武漢的文藝界人士組織成立了大名鼎鼎的武漢合唱團,全團一行28人應南洋華僑籌賑總會邀請來到新馬各地演出,為抗戰籌措資金和物資。武漢合唱團演出了一系列振奮人心的歌曲,例如《八百壯士》和《長城謠》,還有歌劇《揚子江風暴》等,這些曲目強烈地震撼了南洋華社。

李豪隨武漢合唱團南洋巡迴

武漢合唱團中有一位活躍的團員李豪女士,她1915年出生於武漢,自小就展露音樂才華並接受了嚴苛的古典音樂教育,從上海國立音樂學院畢業後回到漢口擔任中學音樂老師。隨武漢合唱團在新馬巡迴演出後,李豪曾短暫執教於南洋女中,後負笈英國繼續深造。李豪於1951年再次回到闊別的新加坡,同時在中正中學、華僑中學和育英中學擔任音樂老師,並在第二年組建了本地最負盛名的歌唱團體——李豪合唱團。她以無私的教學熱忱、獨特的人格魅力在半個多世紀裡為新加坡培養了大量的音樂人才。

已故的本地音樂家李豪年輕時隨武漢合唱團來南洋巡演。(檔案照)

資深藝人白言來自武漢

早期從武漢南來新加坡的文藝界人士中,還有一位不可不提的,就是去年才以百歲高齡逝世的著名演員白言(原名閻伯元)。白言三四十年代隨歌舞團來到南洋,婚後不久定居新加坡,並開始以魔術、雜技、歌舞和詼諧短劇等舞台演出為觀眾所熟知。1985年,已年屆65歲的白言獲邀加入新廣(新傳媒前身)成為家喻戶曉的銀屏演員。白言在1996年榮獲《紅星大獎》終身成就獎後退休,十幾年間參演了多部本地劇集的演出,也曾言傳身教提點過大批中青代新傳媒藝人。

已故本地資深藝人白言在武漢出生。(檔案照)

新移民許多來自武漢

「惟楚有才,於斯為盛」。武漢歷來有尊師重道的嚴謹求學之風,而且全市大學和科學研究院所林立,擁有幾乎全國僅次於北京和上海的高等教育資源,這其中就包括了全國排名前十的武漢大學和華中科技大學。中國改革開放以來,武漢為全國的經濟發展輸送了數百萬的大學畢業生。 雖然沒有具體統計數據,新加坡的新移民中就有不少來自武漢,或者曾經在武漢求學。他們大多是專業技術人才,廣泛分布於工程、金融、教育和醫療領域,為第二故鄉的發展貢獻著自己的力量。除了專業技術人才,也有不少來自武漢的體育健兒代表新加坡在國際體育賽事上爭金奪銀,這包括兩次奪得亞運會游泳金牌的陶李,以及曾獲得世界青年羽毛球錦標賽雙打冠軍的伏明天(其堂姐是中國跳水皇后伏明霞)。

與此同時,在武漢和周邊地區經商、工作和求學的新加坡人估計也有數百人。新加坡大型上市企業如凱德置地和豐益國際等都在武漢有大量的投資。僅僅這次為了應對冠病疫情暴發,新加坡分別於1月30日和2月9日執行兩次撤僑,共載回266位公民。

回首當年,辛亥革命和抗日戰爭都曾經把相隔千山萬水的武漢和新加坡聯繫起來。而這一次突如其來的疫情又給處於暴發中心的武漢和海外確診感染率攀高的新加坡帶來了艱巨的挑戰。有待觀察的是武漢和新加坡採取了大相逕庭的抗疫策略,武漢進行的是一場嚴防死守的封城之戰;而新加坡貌似以逸待勞,實則在分級調控之下對醫療資源、公衛教育、勞工政策、企業財務紓困等多個領域進行了統籌規劃。

「江山異域,風月同天」,希望江城人民和獅城人民能殊途同歸,早日撥雲見日取得冠狀病毒會戰的勝利。 記者:張威