新加坡對於國人而言當然是個既熟悉又陌生的國家,滿街的華人面孔與英語的實際通用語地位形成的劇烈反差令人唏噓不已。這個城市國家會怎樣看待自己的歷史?在新加坡國家博物館或許能尋到答案。

馬來人還是華人的?

新加坡國家博物館是新加坡最古老的博物館。其歷史可追溯到1849年。但如今它基本上是一個歷史博物館。館內的「新加坡生活館」與「新加坡歷史畫廊」這兩個常設展廳總體上反映了博物館(某種程度上也是新加坡官方)對這座小島歷史變遷的態度。

新加坡國家博物館

新加坡的歷史從何開始呢?是從1965年8月9日新加坡共和國從馬來西亞獨立算起?抑或從大不列顛的史丹福·萊福士爵士在1819年1月31日登上這個小島算起呢?博物館裡的「新加坡歷史畫廊」看來是將歷史追溯到了更久遠的過去。馬來-玻里尼西亞風格的船隻、獨木舟、陶器、刀具、火器,以及一段馬來人傳統生活的視頻給參觀者留下了一個強烈的印象——馬來民族是新加坡島上的「大地之子」(原住民)。

傳統馬來人生活景象

這樣的說法有沒有道理?毋庸諱言,馬來人在新加坡的存在的確是由來已久。與萊福士簽訂協議允許英國在新加坡建立貿易據點的也是一位馬來酋長,柔佛的天猛公(Temenggong of Johor)阿卜杜爾·拉赫曼;甚至今天的新加坡還保留了當年的馬來酋長「王宮」作為「馬來遺產中心(Malay Heritage Centre);但另一方面,元朝的汪大淵在《島夷志略》里也提到,早在當時已經有華人住在淡馬錫;稍後的明代的鄭和船隊在大約三十年的時間裡曾經五次來到距離新加坡不遠的馬六甲駐節,葡萄牙人伊列利亞寫於1613年的著作表明在華人己經成為馬來半島的定居者,他們「男女頂結髻,習俗同中國,全城房屋,悉仿中國式」,其聚居區儼然是一個海外中國的小城鎮。到了萊福士登上新加坡島的時候,據說這個島上上當時已經「約有150個漁民和海盜,幾間簡陋的茅舍,其中大約有三十個華人」, 這些華人沿著新加坡河岸聚居,開闢荒地,成為日後拓殖新加坡的先聲。

馬來統治者出行圖

這樣一來,「新加坡歷史畫廊」基本上忽略了早期華人在新加坡的痕跡就頗為遺憾了。這也從一個側面體現了馬來民族在新加坡的獨特地位——雖然其人口不到新加坡總人數的15%,但馬來語卻是新加坡唯一的國語(以及4種官方語言中的一種),就連新加坡國歌也是用馬來語唱的。聯想到貴為新加坡國父的李光耀曾經說過,「在居住著1億多馬來印尼穆斯林的3萬個島嶼的群島里,我們的華人人口簡直微不足道。新加坡是馬來海洋中的一個華人島嶼。我們在這樣一個敵對的環境里如何謀求生存呢?」刻意抬高馬來人的地位或許也是「生存策略」的一種,哪怕這可能在一定程度上背離了真實的歷史。

去華人化的「遠東十字路口」

毫無疑問,新加坡國家博物館的展覽重點在於開埠後的新加坡。在拓殖新加坡這點上,萊佛士極具商業眼光和謀略。以其為首的新加坡英國殖民政府宣布新加坡為自由港:「再也沒有什麼東西能夠和這個新殖民地在商業上日見興盛和普遍繁榮相比擬的了。真的,現在只要放眼望望我們這個海港,上游就有20隻大帆船……」這就不難理解,今天的新加坡對於萊福士幾乎有一種感恩戴德的心態——國家博物館裡有他的肖像畫,在他首次登上新加坡的地方也建有萊福士紀念碑。

萊福士紀念碑

就這樣,新加坡變成了一個「遠東十字路口」。自由貿易政策很大程度上意味著發財致富的良機,很快便吸引了大批移民前往。1821年2月,來自中國本土(廈門)的第一艘帆船也抵達了新加坡,揭開了日後一個世紀裡華人「下南洋」的帷幕。在半個世紀後的1871年,華人人口達到5.4萬人,已過新加坡人口的半數,1966年華人在新加坡總人口中所占比例高達78.7%,主體族群的地位更加清晰。

正是由於這個原因,在新加坡國家博物館的展品中,「中國味」顯得十分濃重。「新加坡歷史畫廊」展廳中央展出了一輛「黃包車」;很容易令人聯想起上海歷史博物館裡的類似展品,這種源自日本的「東洋車」儼然成為近代華人城市的一種標誌性交通工具。另外一件展品——令人感到吃驚的「天地會入會儀式」——無疑顯示了華人社會(無論黑道白道)成功地整體移植到了遙遠的「南洋」。至於著重介紹上世紀二三十年代的新加坡社會風貌的「摩登都會」展廳里各式各樣的展品,譬如西裝、旗袍、舊式的縫紉機與電話機,乃至中國人喜聞樂見的日常娛樂工具——麻將——都令國人感到有些親切,與同時期的「魔都」上海的景象頗有幾分相似。甚至根據展品說明,當時的新加坡社會還流行一種「上海裝(Baju Shanghai,Baju即馬來語「服裝」之意)」。

黃包車

麻將牌

只不過,展品下的英文說明與冷冰冰的解釋語句,只看出獵奇的意味而難見對華人先民的尊崇之情——展品中甚至有一件「鴉片館」的復原場景,配上吸食鴉片的華人老照片。反過來,華人先民胼手胝足建設新加坡的艱辛歷程倒不曾在博物館裡留下特別鮮明的印跡——畢竟新加坡曾經是19世紀後期臭名昭著的「豬仔貿易」的交易中心。人稱這些「豬仔」運輸船為「浮動地獄」,以致華工「一入番舶,如載豚豕」。華工即使僥倖安然抵達南洋,前途仍舊艱難叵測。哪怕作為英國「海峽殖民地」中心城市的新加坡,開埠30多年後的島上內地仍是「虎、象、毒蛇的樂園」,甚至「平均每天要噬殺一位華人,主要的是那些位於莽林新開闢地甘蜜園作工的華工」。這段歷史,卻在新加坡國家博物館裡莫名「缺位」,反而是新加坡動物園裡還留下一張「(被華人殺死的)新加坡最後的老虎」的照片……

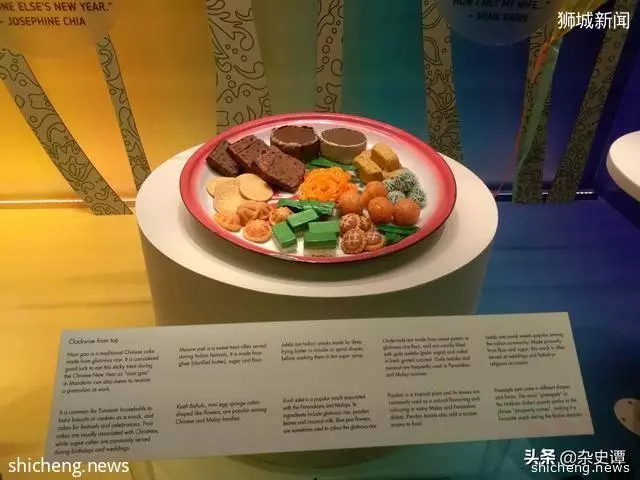

完全有理由猜測,布展者只想讓觀者看到一個欣欣向榮的英國殖民地。從「小漁村」到「大都市」滄海桑田般的變遷,無疑被歸功於英國殖民者。衣著華貴的西方貴婦在西式花園裡愜意享受下午茶的老照片、講英語著西服的土生華人宋旺相的巨幅畫像,作為展品展出的華貴西式禮服,用英文完成的女校學生的作業,以及將馬來人、印度人食品雜糅在一起展出的新加坡傳統食品拼盤……都頗有些將華人文化視為「非主流」的意味,這反倒是與現如今華語在新加坡的邊緣化地位相符了。

新加坡傳統食品

曖昧的二戰態度

「摩登都市」的「歲月靜好」在第二次世界大戰中日本入侵新加坡的戰火(1942年1月)中宣告結束。一方面,「苦難昭南」展廳旨在重現平民百姓如何憑著頑強毅力,度過日據時期的艱難生活(「昭南島」即日據時期新加坡的名稱)了——一入展廳就聽到一陣凌厲的防空警報聲,將遊客的思緒同樣帶回了那個苦難歲月。「良民證」、「食品配給卡」、以及強迫性的學習日語……這一切都是中國人非常熟悉的展品。

日本占領時期的日語教材

與此同時,新加坡國家博物館也企圖透過小人物的視角來看待這場戰爭。在「苦難昭南」展廳的專門一個房間裡,講述了戰亂時期兩個普通新加坡華人——黎國華與林玉英的愛情故事。一部無聲的動畫(帶英文字幕)短片講述了他們從相識到相愛,在日本侵略軍的淫威下委屈求生,最後生兒育女的經歷。他們的結婚紀念物與多年後的訪談影像也在此展出,可惜兩位老人家在訪談中口操閩南話,又無任何字幕,他們講述了些什麼竟至一無所知,實在是有些遺憾。

然而,博物館中所見的「苦難昭南」也僅此而已了。在歷史上,日軍占領新加坡後進行了長達兩星期的「肅清」行動。這實際上是一場對新加坡華人的屠殺。李光耀在自己的回憶錄里就提到自己僥倖通過「檢證」而與死神擦肩而過的經歷——他敏感地意識到日本兵要他站到一群華人青年的做法不懷好意。日本方面後來承認殺害了6000年輕華人,西方學者估計可能更接近2.5萬,戰後的新加坡中華總商會則估計遭日軍殺害的華人,多達5萬到10萬之眾。只不過相比這段具有切膚之痛的慘痛歷史,新加坡國家博物館的展品似乎更注重於英軍與日軍的新加坡戰爭本身,譬如日軍的軍刀、日軍繳獲的英國國旗……「新加坡歷史畫廊」展廳中的日軍95式輕型坦克的模型同樣頗為吸引遊客的眼球,畢竟這是個引人注目的「大傢伙」。

日軍95式坦克

細品一下的話,這似乎是一種無辜遭難的局外人而非當事者的視角。李光耀在回憶錄提到,他的祖父活著見到了眼前的世界怎樣崩潰和瓦解:「英國海軍、英國船長以及他們嚴明的紀律、卓越的表現和海上霸權,都被樣子古怪的日本人一舉摧毀……這樣一種邋邋遢遢不起眼的民族,居然能夠打敗相貌堂堂的英國達官貴人」,「海峽殖民地」里接受英語教育的「土生華人」對宗主國哀其不爭又怒其不幸的心態溢於言表。至於李光耀自己,一方面為英國人(而不是新加坡人自己)感到悲哀,另一方面又宣稱日本士兵「並不是小丑,而是傑出軍人」。新加坡國家博物館對於第二次世界大戰中新加坡淪陷的曖昧態度,或許也是受到「國父」如此心態的影響吧。

獨立一言難盡

至於二戰結束之後新加坡從解放到自治,從加入馬來西亞聯邦到宣布獨立的那段歷史,堪稱是當代東南亞歷史上的重大政治事件。1961年5月27日,馬來亞領導人東姑·阿都·拉曼表明要加強馬來西亞地區間的聯繫後,新馬開始就合併問題進行磋商,經過兩年多的努力,雙方克服了重重困難,最終於1963年9月16日(與沙巴、沙撈越一起)組成了馬來西亞聯邦。然而在合併不到兩年的時間內,新、馬關係迅速惡化,新加坡最終被迫退出馬來西亞。

這場形如鬧劇的合併孰是孰非至今眾說紛紜。在東姑看來,問題的根源在於新加坡只是馬來西亞的十四個州里的一個,「但(新加坡)人民行動黨的領導人(即李光耀)卻想分享管理整個馬來西亞的權力,這是不能夠被接受的」;「新加坡的離開是由於新加坡的總理想當(馬來西亞的)首相」。李光耀當然不這麼看,就像他自我表白的那樣,「我不可能是一個馬來人(實際上李光耀的馬來語說得比東姑還好),但我可以是個馬來西亞人」。他的希望是建立一個包含多元種族的馬來西亞。當然這樣的話他的確有可能當上馬來西亞首相——雖然李光耀本人反覆表白自己沒有政治野心,「……只要東姑在那裡,他就是馬來西亞的領導人」。

聯想到馬來西亞至今仍然是新加坡軍隊的主要假想敵,1987年時任國防部長的李顯龍還解釋不讓馬來人加入新加坡軍隊的原因是為了防止他們的「國家情感與宗教情感相衝突」;新加坡獨立原因無疑還是個敏感話題。對此,新加坡國家博物館似乎也無意給出一個確定的態度,而是以「大事記」的形勢列出了那些年各種報紙刊登的重要事件報道,頗有一些「是非功罪自有後人評說」的意味。只不過,從展廳播放的新加坡首任總理李光耀宣布獨立建國的講話視頻中流露的沮喪與疲憊的表情看,他在自己的回憶錄中哀嘆的「新加坡是被趕出了馬來西亞」,大概也不是空穴來風。