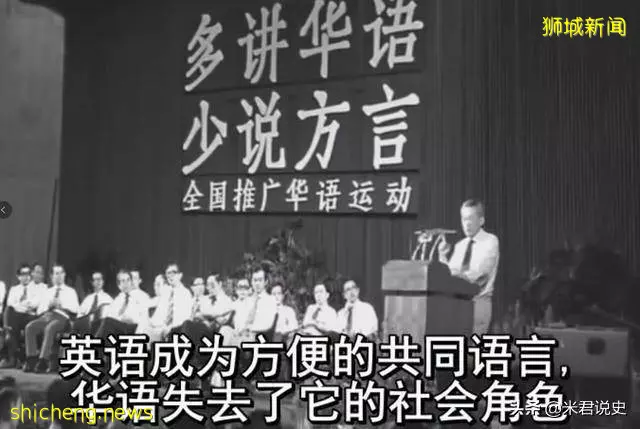

1979年,新加坡前總理李光耀發起了「講華語運動」。他在很多場合都介紹了學習普通話的好處,他希望新加坡人能夠少用(不是「放棄」)廣東話,福建話,閩南語等方言。

新加坡建國後,推行英語教育,華語淪為小眾

半個世紀前,新加坡有一整套中文教育體系。但後來,新加坡為提高在國際經貿中的競爭力,大力推行英語教育,中文淪為小學和中學的一門單獨學科。

李光耀當初把英語列為「第一語言」是出於文化和經濟上的考慮。因為新加坡只是一個國土面積只有719.1平方平方公里的國家,而山西的省會太原的面積是6999平方公里,新加坡只有太原的1/10左右。要面積沒有面積,要人口也沒有人口,要資源也沒有資源,新加坡註定了只是一個小國。而當時的大陸是自顧不暇的。所以新加坡只能依附於英國和美國,那麼學習英語就成為必要。

新加坡身份證

而在新加坡被殖民的過程中,新加坡還發展出了「新加坡英文」,新加坡英語就是:英文詞彙+混合語法+以中文為主體的語氣和語調。

然而李光耀確實是一個非常了不起的政治家,他始終關注著中國大陸的發展趨勢。

1979年中國改革開放,李光耀立刻推行「講華語運動」

1979年中國改革開放了,開啟了偉大的40年經濟高增長。李光耀立刻開始推行「講華語運動」,80年代的廣播媒體禁播方言節目,港劇和台灣本土劇在免付費電視台必須改以華語配音播出,新加坡各家中文廣播電台也改以華語為聽眾播出新聞、娛樂和音樂節目。八九十年代的香港明星們(包括成龍、四大天王劉德華等)拍電影是準備了粵語版和普通話版本就是面向台灣省和東南亞的新加坡等市場。

當時還有一首推廣華語的歌謠:

國家要進步,語言要溝通。就從今天起,大家說華語。不分男和女,不分老和少。不再用方言,大家說華語。聽一聽,記一記。開口說幾句,多親切多便利,簡單又容易。

當時華語運動最直接的目的是要扭轉新加坡華人因各自不同的籍貫,而使用不同方言這個根深蒂固的習慣,改以華語(北方官話)作為溝通的共同語言。

李光耀還出版了《學語致用:李光耀中文學習心得》,讓讀者分享他堅持學習的心得與經驗。在新加坡的巴士、建築物、報章、廣播、電視上,隨處可以看到鼓勵人們講華語的醒目廣告。本地歌手和企業總裁也現身作為電視宣傳片的主角,告訴人們"能用華語是福氣,別失去",並倡導講華語其實是一件很"酷"的事情。

李光耀推廣華語的目的

1950年的抗美援朝,1960年的抗美援越,都使全世界看到了中國巨大的能量。

李光耀在一次講話用福建話說道:「再過20年,如果中國完成了他們的「四個現代化」,它的貿易量將變得相當大。到時候說華語(普通話)是很方便的,而講福建話是溝通不了的。所以(學習、使用普通話)在文化上會對我們非常有利,在經濟上也會對我們非常有利。」除了這些,李光耀還希望通過普通話這門共同的華人語言,來團結不同籍貫的華族。這就是李光耀認為的普通話的三大好處:經濟,文化、團結。

從經濟的角度看,隨著中國經濟的強大,新加坡人學華語就成了很實際的事。認為,新加坡以往靠的是美國、歐洲和日本市場,日後中國將會是推動新加坡經濟的最大發動機,預計來自中國的貿易量會繼續增長。中國的崛起將使世界的經濟中心轉移到亞洲,書寫華文和講華語有助於新加坡人在中國爭取生意和開拓商機。

新加坡人的華語現狀:

新加坡影視劇曾經風靡一時。這也為華語的普及做了一點貢獻。李銘順、范文芳等華語明星在中國和新加坡都有不小的聲望。

新加坡女星范文芳

為此,一些大學也增設了中文系,設立孔子學院。許多中小學校還與中國中小學結為姐妹學校,交流學習經驗。為幫助商業人士學華語,有的學校還為企業提供"上門"華語教學課程。

經過多年努力,越來越多年輕人選擇與華語對話,2000年這個比例為58%,2002年增加到64%。大多數新加坡人的中文可以達到日常生活用語的水平,但閱讀、書寫華文對他們來說還是一件比較困難的事。

不過隨著中國對世界的影響力越來越大,中文在新加坡的地位就只會越來越高。我們也希望越來越多的新加坡人能夠來中國尋根。