年少萬言長文獲蔡元培頒獎,獲「少年狀元」美譽;流寓新加坡任陳嘉庚秘書,抗戰帶隊回國勞軍賑災;參與籌辦南洋大學,為推廣華文教育殫精竭慮;詩書造詣高深,為中華文化走向世界做出了很大貢獻

潘受:詩書雙絕的新加坡「國寶」

□記者 許文龍/文 (圖片除署名外,均為翻拍資料圖)

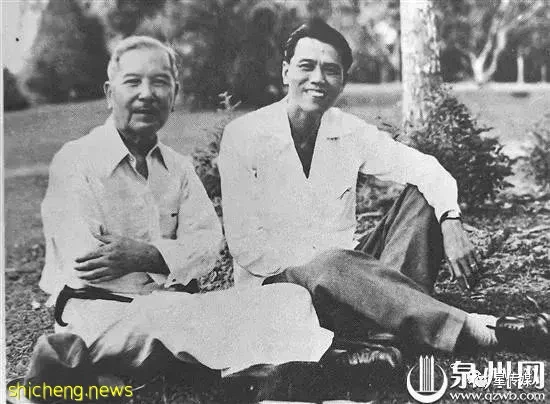

潘受(1911年—1999年),又名潘國渠,字虛之,號虛舟,出生於南安樂峰鎮爐中村,當代著名詩人、書法家。早年就讀於泉州培元中學,19歲遠渡南洋,後長居於新加坡。他的詩文、書法造詣極深,錢鍾書稱他是「大筆一枝,能事雙絕」;章士釗視他為「海外詩人三鼎足」之一。抗日戰爭期間,他曾出任以陳嘉庚為主席的南洋華僑籌賑祖國難民總會主任秘書,1940年膺任南洋回國慰勞團團長。1953年參與籌辦南洋大學,後出任該大學秘書長(代校長職)。1995年,新加坡政府為肯定潘受對新加坡文化與教育的卓越貢獻,宣布他為「國寶」。

潘受(右)與陳嘉庚先生亦師亦友

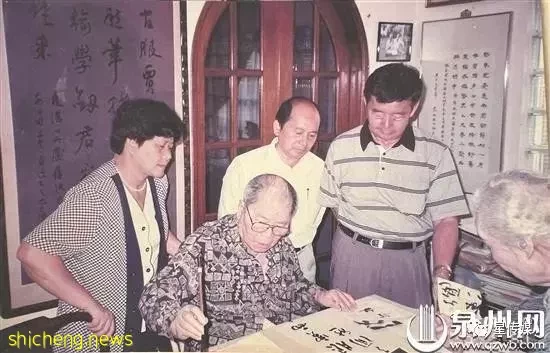

1995年,郭景仁(左三)等人前往新加坡拜會潘受(左二)。

年少才學過人 離鄉流寓星洲

1911年,潘受出生於南安爐內鄉(今樂峰鎮爐中村)一個書香家庭。父親潘習鵬是清末秀才,也是村裡受人尊敬的中醫,飽讀詩書兼救死扶傷。受父親影響,潘受從小就聰穎博記,五六歲時看過的詩和文言文,很快就可倒背如流。

少年時期,潘受從南安來到泉州培元中學讀書,接受了新式的學校教育。受到當時新文化運動的影響,他從初中開始創作詩歌、散文,作品不時發表在廈門、上海等地的一些知名刊物。在泉州期間,潘受還參加弢社的吟詠活動,所作詩歌令老輩詩家十分讚嘆,半村老人謂:「泉州詩人可爭中原旗鼓者,前有丁雁水,後有潘國渠。」當時,上海一家書局看中他的詩作,打算為他出版新詩集,但最後被他婉拒。愛好書法的他,接觸了當時泉州城兩位知名的書法家林翀鶴、曾振仲,行走於兩師門下,得益良多。

時光匆匆,潘受很快念到高中。當時,全國開展「全國拒毒運動的論文比賽」,潘受欣然參與,所作萬言長文《拒毒運動與民族主義》從眾多優秀作品中脫穎而出,被當時由北京大學校長蔡元培等權威人士組成的評審團評為第一名,獲蔡元培頒發金盾獎,頓時名聲大噪,被譽為當時的「少年狀元」。因其才華橫溢,還在讀高中的他被母校培元中學破例聘請為兼職教師,教授初中三年級的國文。高中畢業後,學校續聘他為正式教員,那一年他才18歲。

不過令人意外的是,在學校任職一年後,潘受卻辭去了教職,離開了學校、講台,依依不捨地告別故鄉前往陌生的南洋,投靠在那裡的兄長。原來,當時泉州的一個軍閥看中潘受才華,各種威逼利誘,想聘請他當秘書。不屑與此人為伍的潘受,只好辭去教職,匆匆忙忙地踏上了背井離鄉的道路。

1930年,帶著對家鄉的萬分不舍,19歲的潘受經香港流寓星洲(今新加坡),並寫下「出國只因憂國亂,此去迢遙萬里外。離家未是為家貧,何時重賞故園花」的詩句。到新加坡後,因文字功底深厚,他初任星洲的《叻報》副刊《椰林》編輯;1931年任新加坡崇正學校校長;繼後曾分別在華僑中學、道南學校及馬來亞麻坡的中華中學當校長。1934年,我國多省發生嚴重水災。潘受積極參與陳嘉庚發動的海外華僑賑災工作,回國參與各地賑災工作,撰寫感人的《救災宣言》。

抗戰期間,潘受(左三)回國勞軍賑災。

歸國賑災勞軍 支援全國抗戰

1937年,日本帝國主義發動全面侵華戰爭。次年10月,東南亞各國的40多個華僑救國團體的代表在新加坡集會,一致決議成立南洋華僑籌賑祖國難民總會,推舉陳嘉庚為主席,支持中國抗戰。應陳嘉庚之邀,潘受毅然義務擔任「南洋華僑籌賑祖國難民總機構」的主任秘書,謝絕薪酬。籌賑機構的歷次宣言和重要文電,都出自潘受之手。為推動南洋華僑各盡所能、支援國內抗戰,潘受殫精竭慮,深受陳嘉庚的信賴與倚重。

1940年,為了鼓舞中國軍民的士氣,南洋各地組織「南洋各屬籌賑會華僑回國慰勞團」到中國慰勞抗日將士,勞軍賑災支持抗戰,29歲的潘受擔任團長。慰勞團由新加坡經緬甸、雲南、貴州,然後直抵當時被稱為陪都的重慶。此後,慰勞團跋涉大半個中國的山川,到各戰區從事勞軍活動,其間一路的坎坷險阻和所聞所感,都被寫入他為民族存亡歌泣沉吟的詩篇中。他以大量的篇章,唱出時代的悲歌,記下了當時的史實,堪稱那個時代的「詩史」,其詩風格調鬱勃沉雄,頗有杜陵之貌。當時在重慶的章士釗讀到他的詩作,曾慨嘆:「詩在南洋矣!」

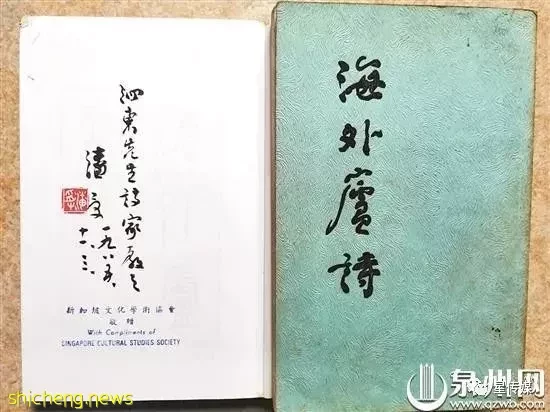

1942年,日寇鐵蹄踏上新加坡。潘受攜家人輾轉多地,最後在重慶安頓下來。家仇國恨,時代滄桑離亂,令潘受感觸良多,詩興勃發,在這段時間寫下了不少優秀的詩篇。站在嘉陵江畔,他感懷時事,寫下:「國破山河在,長吟野望時。寒魚依密藻,宿鳥擇深枝。猛將宜嘗膽,蒼生可察眉。向來論社稷,但取不磷緇。」在那期間,潘受吟出了豐富的詩篇,那些詩篇都收錄在後來編印的《海外廬詩》中。

當時的重慶人才麇集,三十齣頭的潘受因此有機會與同在重慶的章士釗、于右任、沈尹默、曾克耑、老舍、劉成禺、潘伯鷹、江庸、柳翼謀、喬大壯及王芃生等名儒宿學交遊,與這些名家請益切磋、談詩論藝。不凡的閱歷以及得與很多前輩和同輩的文化名人交往唱酬,使潘受的精神視野及藝術水平達到更高的層次,使他登上了人生創作的另一境界,贏得了文化界對他的學問與藝術成就的認同。

籌辦南洋大學 推廣華文教育

抗日戰爭勝利後,潘受攜家眷返回新加坡。當時,新馬一帶僅有一所以英文為教學媒介語的馬來亞大學,每年招錄的生源十分有限,英文學校學生尚且很難考進,何況華文學校的學生。以前,當地華文中學畢業生會選擇到中國接受高等教育,但因時局變化往返困難,很多畢業生因此失去接受大學教育的機會。

有感於此,20世紀50年代初,著名南洋企業家、慈善家、時任新加坡福建會館主席陳六使等一批華僑,醞釀籌辦第一所海外華人大學——南洋大學,當地富商巨子、市民、工人等各行業人士爭相捐資。潘受積極參與籌辦南洋大學,擔任學校執行委員會委員,為籌辦南洋大學的事廢寢忘食地投入工作、百計營謀、排難解憂。

1954年,南洋大學開始建校。不料第二年,時任南洋大學校長的林語堂因與陳六使等人辦學理念產生分歧去職離校。面對如此危機,陳六使把發展與推進南洋大學校務的重任交給潘受,委託他出任大學秘書長,暫理學校事務。潘受深知南洋大學的命運與東南亞地區的華裔公民和海外僑民接受高等教育的命運息息相關,也是關係中華文化在海外存亡絕續的大問題,因此義無反顧地接受這份重任。

1956年3月15日,在潘受事必躬親的努力下,凝聚廣大華僑華裔、新馬及東南亞人民心血的南洋大學宣告正式開學。這項教育事業,惠澤了當時新、馬,以至整個東南亞「求學無門」的成千上萬的華校中學畢業生,使他們有一個求學深造的機會。直到1959年第一批437名學生畢業時,他才正式辭去職務。他為推廣華文教育和傳揚中華傳統文化殫精竭慮,為東南亞華人積累下寶貴的文化財富,奠定了南洋大學的發展根基。

1980年,經歷多年辛苦辦學的南洋大學關閉,當年與新加坡大學合併,組成新加坡國立大學,以肯特崗為校址。1981年,新加坡政府在原南洋大學校址,建立用英語教學的新加坡南洋理工學院,後改名新加坡南洋理工大學。後來,新加坡南洋理工大學給潘受頒授名譽文學博士榮銜。

潘受回泉州時,贈送給陳泗東的《海外廬詩》詩集(李芬 供圖)

泉州華僑歷史博物館大門上的館名為潘受題寫(黃榮周 攝)

心繫故鄉發展 墨寶贈予鄉親

潘受雖然身在新加坡,但始終心繫故鄉。1976年,周恩來總理逝世後,潘受寫下《大星墜·七律》四首,深切緬懷中國人民敬仰的周總理,刊於人民日報出版的《戰地雜誌》1980年第一期。其第一首之結聯寫道:「北望巨星驚忽墜,天涯有客淚滂沱。」表達他對在西安抗日勞軍時曾有過一面之緣的周總理的沉痛悼念。

1985年,潘受回到泉州探親,與泉州文史界人士進行交流,還特意到母校培元中學訪舊,回憶少年時期在那裡度過的美好時光。當時,潘受的侄孫女李芬與愛人陳篤恆一同前往學校陪同。「四叔公很慈祥,個子也很高,我們跟在他後面,繞著學校的操場走了三四圈,聽他講述早年在母校學習、生活的往事。」李芬可以感覺到,潘受對母校的深情,無法用語言來表達。當時他手上拄著一根拐杖,聽說就是陳嘉庚早年贈予他的。後來,她還聽培元中學時任校領導提起,潘受不僅給學校留了一筆錢做獎學金,還當場揮筆寫下《憶母校泉州培元中學》七言絕句:「蹴辟場開講肆前,古城雙塔峻扶天,何時再過花棚下,覓我書聲五十年。」

如今在故鄉泉州,經常可以看到潘受為文物古蹟、風景名勝、文教部門題寫的題額,在博物館和一些文化人的收藏中,也可以欣賞到他的墨跡。現在泉州九日山的山門上,「九日山」三個字是潘受所題。南安市國光中學、南安市政協文史學委創辦的《南安文史資料》以及南安僑聯原來創辦的《南安鄉訊》、爐內潘氏宗祠等,都是潘受題名的。1992年,潘受看完福建省歌舞劇院到新加坡演出的舞劇《絲海簫音》後非常感動,專門寫了四首原創詩歌,囊括了泉州的東西塔、九日山文化元素,傾訴了自己對家鄉的離愁。

20世紀90年代,泉州華僑歷史博物館落成開館,大門上的館名就是當時托新加坡鄉賢邀請潘受題寫的。泉州市僑聯原副主席郭景仁說,當時博物館落成在即,時間十分匆忙,潘受題完字後便讓人從新加坡傳真回泉州。受限於當時技術,傳真回來的書法經放大後,字體稜角變得有些模糊,他們便請時任泉州市書法家協會主席陳懷曄加以修飾後製作。

幾個月後,因新館仍需徵集許多華僑史實物和資料,郭景仁與其他幾位同仁一道,前往新加坡、馬來西亞,拜會當地知名華僑。在新加坡期間,他們專門到潘受家中,感謝他為新館題寫的墨寶。看到家鄉來客,潘受喜悅之情溢於言表,現場揮毫潑墨,為每個人題寫一副墨寶。

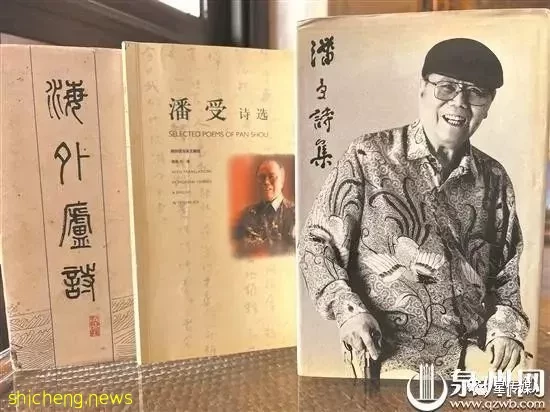

潘受詩集、書法集(黃榮周 攝)

詩書造詣高深 弘揚中華文化

潘受才學過人,詩詞文章之外,博通歷史,深研文論,對於繪畫、音樂、戲劇均有精湛的素養,從他詠史、記游、題畫、觀劇、聽曲的詩篇及所作序跋即可窺見一斑。而他的書法所寫的內容也多為自作詩文聯語,使人們在欣賞書法的同時,也品味佳句。

潘受的書法是從學習顏真卿、虞世南下手,模鐘鼎、臨石鼓,然後轉入其他魏碑書法,草書和楷書則從孫過庭、懷素而上溯書法家二王,行書又熱衷劉石庵、翁松禪、何紹基諸家,博採歷代名家融合變化,最後自成一家。

書法史上,每位成就卓越的書家,除了掌握精熟的技巧之外,更有深厚的書外功力。潘受也不例外。「潘受的書外功夫主要有兩方面:一是具有崇高的愛國精神和深沉的憂患意識;二是淵通的學問和天縱的詩才。」泉州市書法家協會原主席、書畫家陳懷曄評說,潘受的少年至中年時期,正值中國近代史上風雲變幻的年代,他積極投身於中華民族救亡事業,這一特殊的經歷,使他的思想具有特別厚重的社會歷史內涵。

在知名旅港作家、泉州歷史文化中心原理事長孫立川博士看來,潘受不僅有矢志不渝弘揚中華傳統文化的文人氣節,更心懷對中華民族的熱愛,生死與之。他交遊很廣,與各界著名人士均有交集,成為知交好友,其中包括徐悲鴻、郁達夫、葉恭綽、錢鍾書、劉海粟、俞平伯、傅抱石、葉聖陶、關山月、吳冠中、啟功、梁披雲、錢學森、楊振寧等。

1979年起,潘受擔任新加坡書法家協會顧問,此後20年間,通過書協與中、日、韓、馬、菲等國書壇開展了廣泛的交流,書法成就得到了海內外的公認。新加坡《聯合早報》的報頭就是他所題寫。除了東南亞外,在我國的山東曲阜孔廟、西安碑林、武漢黃鶴樓等地都可見其墨寶。錢鍾書曾贊他「大筆一枝,能事雙絕」;劉海粟贊其「書法之精、詩筆之美,並世所罕見」;徐悲鴻贊其「寄興深遠、屬辭雄古,大似少陵」;俞平伯贊其:「寫與作俱豪邁灑脫」。