眾所周知

新加坡推行的是精英教育制度

那麼大家有沒有想過

新加坡為什麼要這樣做?

精英教育從何而來? 它究竟是好是壞呢?

最近CNA頻道推出了一部紀錄片 新加坡學校的精英主義制度: 是否導致不平等?| 衡量精英主義 (Meritocracy In Singapore Schools: Can It Breed Inequality? | Measuring Meritocracy) 詳細地解釋了新加坡的精英教育制度 引發了網友的熱烈討論

到底精英制度在新加坡 是一個怎樣的存在呢? 一起去看看CNA是如何解讀的吧

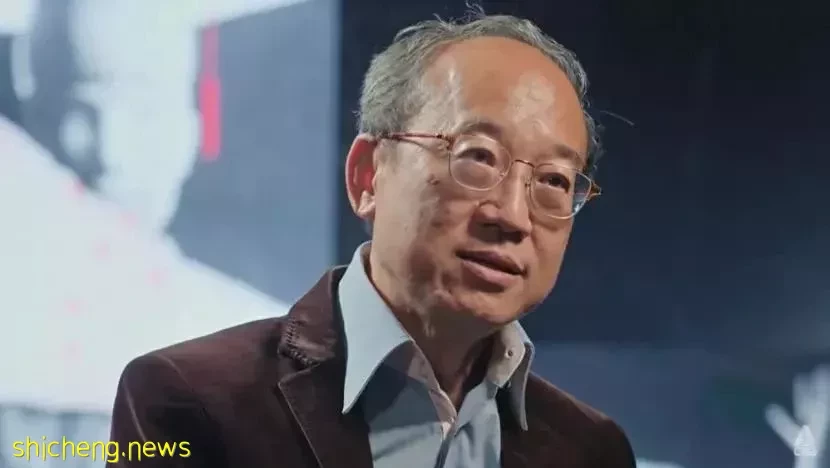

林祥源的父親是一名計程車司機,母親是一名教師,家庭條件並不富裕。如果沒有獎學金,他就無法上大學。

1965年林祥源獲得了Yang di-Pertuan Negara獎學金,也就是後來的總統獎學金,對於他的家人來說,這是「想都不敢想的」。

「我是一個根據能力而不是財力選人的制度的受益者,」林祥源說,他後來成為了公務員制度的負責人。「直到今天,教育在許多方面仍然起著重要的平衡作用。」

和林祥源一樣,Marvyn Lim Seng出身卑微,憑努力獲得了公共服務獎學金,於上世紀80~90年代前往法國和美國學習深造。

Marvyn Lim Seng先生是航空航天初創公司 IN.Genius 的創始人。

「曾經有很多次,我在學校連買食物的錢都沒有,但又不想讓朋友看到空午餐盒,所以只能忍著。」Marvyn Lim Seng回憶。「精英制度為我們提供了擺脫貧困並找到更好工作的機會。」

精英制度指的是任人唯賢,晉升和經濟上的回報是人們自身努力的結果,而不是基於個人的家庭背景、關係或社會階層。

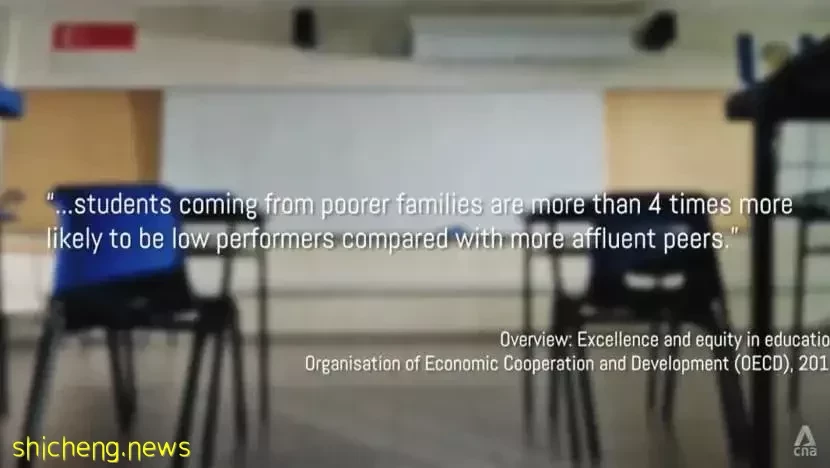

但在新加坡和其他國家,精英制度是否已成為「機會平等的障礙」,而不是「機會平等的引擎」?

這是因為,隨著時間的推移,「那些在精英制度中取得成功的人」可以給他們的孩子「一個比其他人更高的起點」,政策研究所副所長Gillian Koh 說。

她指出,精英制度在1965年可能「非常公平」,因為當時每個人都「同樣貧窮」。

「但在精英系統對人們進行排序和篩選之後,那些優秀的人將處於優勢地位,並將把大量資源帶給他們的孩子們。」

那麼精英制度是如何把學習變成一場競賽的呢?在這部紀錄片里,在專家和來自各行各業的人們權衡改進學校制度的建議時,審視了這個問題。

新加坡精英制度的興起

《精英制度陷阱》一書寫到,精英制度被認為是打破貴族政治的一種手段,在貴族社會中,社會由一小部分特權階級統治,人們越來越多地感受到不公平。

在1860年代的英國,公務員的高級職位開始啟用考試製度。這些工作以前是要麼是買來的,要麼是因為在組織中有身居高位的親戚而安排的。這些制度通過獎學金的方式傳播到了新加坡。

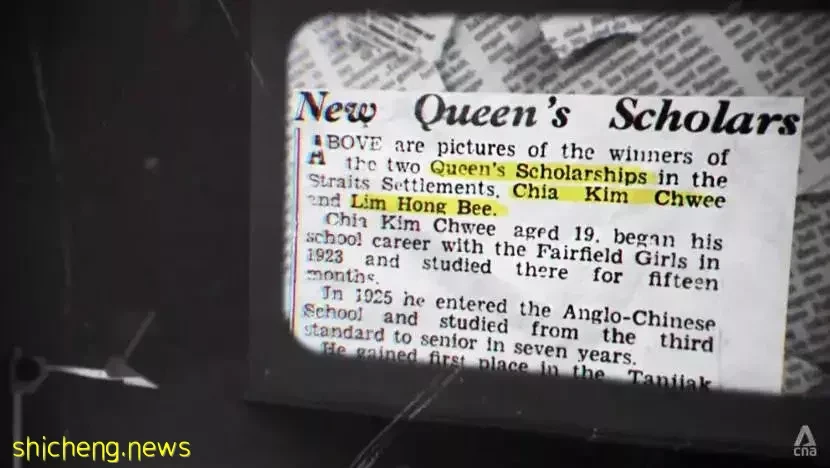

女王獎學金於1880年代推出,並使用標準化考試來選擇新加坡和海峽殖民地最優秀、最聰明的人到英國深造。

隨著時間的推移,越來越多的華裔學生獲得了女王獎學金。

NUS哲學副教授Loy Hui Chieh說:「殖民政府發放這些獎學金,顯然是為了培養一代忠於帝國的本地出生的人。」

然而學校的資金是不平均的。新加坡殖民地的一些英語授課學校獲得了資助,而母語學校往往留給社區資助。

但隨著新加坡在1950年代接近自治時期,開始更清楚地闡明擁有受過教育的民眾意味著什麼,並努力制定最低教育標準。

勞工陣線政府於1955年推出了全民免費初等教育,人民行動黨政府後來加強了教育的普及和質量。

以前的學校。

到1966年,新加坡已經實現了普及初等教育,免費教育使貧困的一代新加坡人受益。

精英制度的弊端開始顯現

幾十年來,公眾越來越關注精英制度的一些缺點。 NIE政策課程和領導力副教授Tan說,它「從根本上說是一種非常個人主義的成就模式」。它會滋生一種傾向,認為一個人的成功完全是靠自己的努力,但事實往往並非如此。

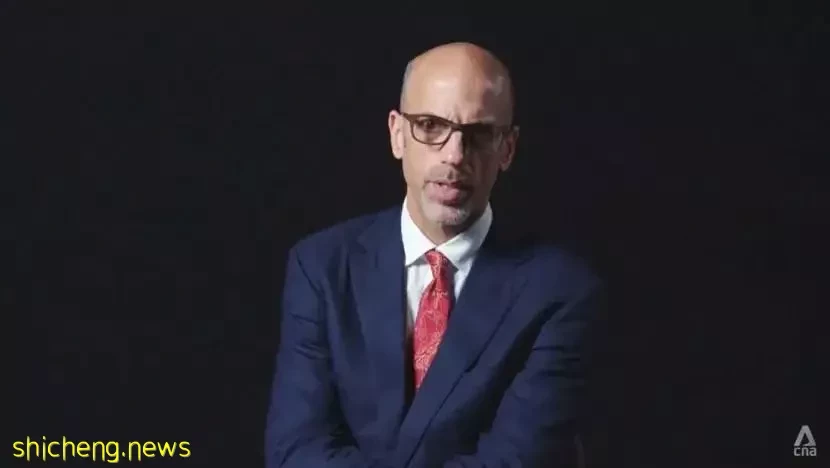

「特權代代相傳的方式成了一種訓練,」Markovits說。「富人比其他人訓練得更好,因為他們為學校支付的費用要多得多,甚至聘請專門的導師。」

Daniel Markovits教授,《精英制度陷阱》一書的作者。

結果當那一代人以精英主義的方式競爭大學名額時,接受過最昂貴教育的富有家庭的孩子做得最好,然後他們得到最好的工作,然後循環繼續。

想要為自己的孩子做到最好是很自然的,然而訓練開始的時間變得越來越早。研究表明,優質的學前教育對於培養孩子的學習潛力至關重要,而父母每月往往要在這上面花費數千新幣。

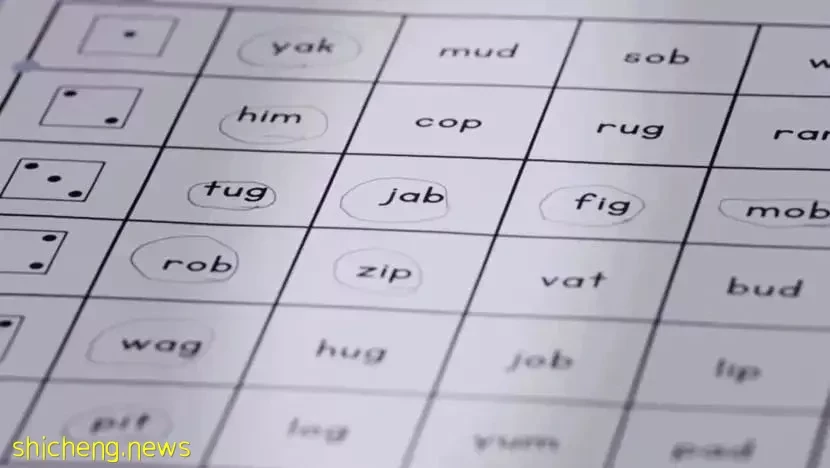

學前階段的語言訓練。

小學入學的競爭也是愈演愈烈,為了確保意向學校的名額,一些家長會把家搬到離學校一公里以內的地方、做義工……而那些家庭條件不好的家長可能無法做到這些。

「大多數的錄取標準似乎與孩子的優點毫無關係,而是與家庭背景息息相關,」Tan說。

Jason Tan博士是國家教育學院政策、課程和領導力副教授 家長這樣做的動力,是相信他們的孩子會和同學形成良好的社交網絡,並可以得到更好的教育資源。

1979年,新加坡開始啟用教育分流機制,根據學生的學習速度和能力對他們進行分類。

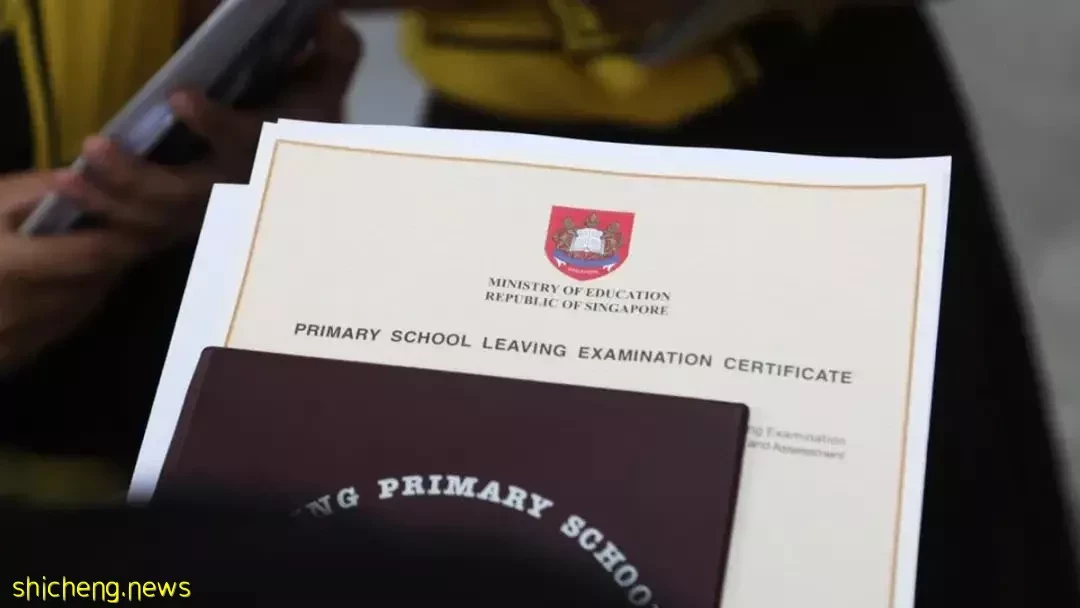

小學畢業考試(PSLE)是一個關鍵點。新加坡理工學院副教授、前國會議員Intan Azura Mokhtar表示,PSLE讓父母緊張和擔心是可以理解的,因為它確實決定了孩子未來的走向。

然而,分流制度產生的一些副作用也逐漸顯現。如果開始得太早,就可能更多地反映了父母的資源,而不是學生本身的能力和努力。

企業家Anders Tan在大學裡取得了學術上的成就。但在他的成長過程中,母親身兼兩職,父親很少在身邊,父母雙方都沒有真正參與他的教育。

「在我的印象里,我沒有為PSLE做太多準備。我考得很糟糕,去了技術源流。」Tan說。 對於許多學生來說,走學術較少、技術較多的途徑,往往意味著一種恥辱。 通過N-Level進入工藝教育學院的Tan說:「老實說,每次我穿著校服上學時,我都感到有點丟人。」

37歲的Anders Tan先生是Inclus的創始人 這是因為有些家長認出了校服,就會指著他或他的同學對自己的孩子說:「如果你不好好學習,你就會去那個學校。」

「這是一件非常令人難過的事情,」後來畢業於新加坡管理大學信息系統管理專業的Tan說。

前老師Rai Kannu也感受到了學生受到他們所進入的學術源流的影響:「有學生告訴我,在某些班級里,他們覺得自己受到了低人一等的對待,」這位創作型歌手說。「他們中的一些人甚至決定接受現狀,不再努力。」

政府正在改進精英制度

幾十年來,精英制度一直是新加坡執政理念的核心之一,儘管副總理黃循財承認其缺點,但他也表示,精英制度「仍然是組織我們社會的最佳方式」。

「因為它鼓勵人們努力充分利用可能的機會,並保持向上進取,」他說。「我們不能放棄精英制度,但我相信我們可以改進它,使它更加開放和寬容。」

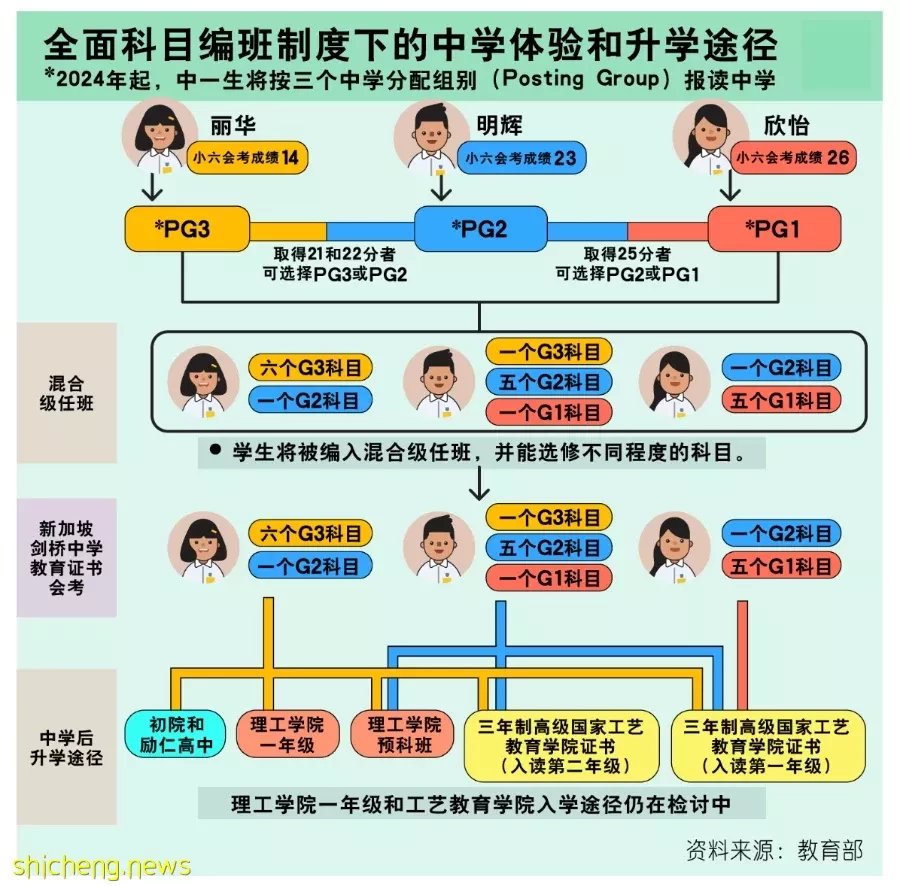

政府做出的改變之一,是從明年開始在中學全面推出科目編班制度,今年將在超過三分之二的中學裡實施。

中學分流制度將走入歷史,學生可以選擇不同的科目級別,稱為G3、G2 和G1,它們分別從現行的快捷、普通學術和普通工藝源流改進而來。

根據教育部的說法,科目編班制度意味著學生將有更大的靈活性,可以根據自己的興趣和能力來學習更多的學科。在混合班級中,他們還可以和具有不同優勢和興趣的同齡人交流。

有人建議,政府還可以考慮在部分華文特選學校(SAP)推行種族多樣性。

SIT的Intan指出,由於學生必須學習華文才有可能進入SAP學校,這些學校里很少有非華人。她建議,學校可以「更具包容性」,一種方法是讓母語不是華語的學生入學。

教育部表示,SAP學校成立於1979年,當時華文學校的入學率正在下降,它們制定了各種計劃來試圖解決,SAP學校可以保持和傳播華族文化、宗教和語言。

也有人認為有必要對優秀進行更廣泛的定義,並為學生提供學校以外的其他平台來建立社交網絡。

「我們似乎只看重一種能力,那就是智商,而完全忽略了情商,」諮詢公司Forest Wolf的執行長Crystal Lim-Lange說。

Life Beyond Grades運動的聯合創始人Tjin Lee認為,學校是教學場所,應該成為家長關注的重心。「也許我們應該更多關注其它方面,而不是將學習視為孩子的全部。」

他有時會在Instagram上收到來自壓力大的學生的匿名信,並給他們一些建議。「我會告訴他們,成績在新加坡並不是最重要的,」他說。「我希望有一天當我說出這句話時,沒有人會嘲笑我。」