新加坡和馬來西亞共同發展新隆高鐵的雙邊協定在2021年正式終止,馬國政府為此向我國政府賠償了1億零281萬5576新元,以彌補我國投入的開支及計劃展延的費用。

不過,雙邊協定的終止,似乎並未讓新隆高鐵計劃畫下真的句點。

有關新隆高鐵可能死灰復燃的消息仍不絕於耳,不少馬國政經界人士也頻頻出謀獻策,力陳計劃之好處。

眾聲喧譁中,最近又多了一把重量級聲音。

明年1月底將接任馬國國家元首的柔佛蘇丹依布拉欣是在11月23日接受《海峽時報》的專訪時發出豪語稱,他會讓新隆高鐵重新復活。

值得一提的是,一向敢言,甚至宣稱自己不會當「傀儡元首」的蘇丹依布拉欣是在接受新加坡媒體《海峽時報》訪問時說出這番話。

但與其說是在對新加坡喊話,其言論看起來更像是在給馬國首相安華領導的政府施加壓力。

畢竟,針對新隆高鐵計劃,新加坡政府一直保持開放態度。

我國代交通部長兼財政部高級政務部長徐芳達今年8月就曾在國會指出:

「新加坡願意真誠地與馬國當局重新討論任何有關新隆高鐵的新提案。」

但重點是,我國尚未收到任何來自馬國的新提案。

蘇丹依布拉欣將於明年1月31日接任馬國元首。(柔佛王室)錢是大問題

沒錢進行計劃,毫無疑問是馬國政府重啟新隆高鐵計劃所面對的最大難題。

新隆高鐵計劃2013年首度公布時,造價預計為720億令吉。

由於計劃反反覆復,造價成本不斷飆漲,到了2018年已達1100億令吉。馬哈迪二度任相期間,就曾以耗費巨大為由展延高鐵計劃。

最終在2021年,新馬雙方因無法對馬國提出的修改建議達成協議,新隆高鐵計劃胎死腹中。

如果當年馬國政府的財政狀況無法支應新隆高鐵的建設,到了今天,情況顯然也沒多大好轉。

馬國首相安華早前就已清楚表明,馬國政府雖然對重啟新隆高鐵計劃保持開放態度,但必須考量財務狀況,其中提到的重點便是:

政府不會提供資金,希望由私人界出資。

馬國交通部長陸兆福也多次強調了這一點,即高鐵計劃可以重啟,但錢得由私人界出。

安華領導的團結政府未必仍有餘裕擠出資金投資所費不貲的新隆高鐵計劃。(路透社)不保證賺錢的生意誰願意做?

只不過,由私人界出資依舊是挑戰重重。

對馬國這類土地面積和人口數皆屬中等水平的國家,載客率能否達到收支平衡,令人存疑。

若想單從乘客收入方面獲利,難度不小。高鐵的造價成本高昂,營利至上的私人企業願意端出何種「菜色」,值得進一步觀察。

但柔佛蘇丹依布拉欣認為這不是問題,他建議新隆高鐵採取BOT模式(Build–Operate–Transfer)。

首先,通過私人融資籌集資金。

建成後,交由承包商運營高鐵路線,讓他們回收成本,最後再由政府收回新隆高鐵擁有權。

這類BOT模式看似合理,但尷尬的是,蘇丹依布拉欣還主張新隆高鐵調整路線,必須行經柔佛州的森林城市。

森林城市因入住率慘不忍睹而有「鬼城」之稱,由於蘇丹依布拉欣也是森林城市的主要投資者之一,這番話在馬國輿論引起了一些爭議,難免也多少削弱了這位候任國家元首相關建議的正當性。

此外,BOT模式在馬國名聲也不太好。

最惡名昭彰的,要數馬國各大高速公路。

馬國政府和承包商早年簽訂的特許經營合約被指存在圖利承包商的條款,導致馬國當局為了避免大道公司進一步調漲已讓馬國人怨聲載道的過路費,得被迫支付大道公司賠償金,或延長其特許經營權,致使大道遲遲無法收歸國有。

這類負面爭議,往往被認為與馬國利惠朋黨的畸形體制有關,新隆高鐵未來若由私人界出資,循BOT模式發展,則不可不防。

儘管新隆高鐵遙遙無期,至少新柔地鐵已經「有模有樣」,令人稍感欣慰?(海峽時報)新隆高鐵長期而言能帶來不小助益

無論如何,不可否認的是,高鐵計劃縱使本身虧錢,短期經濟效益不高,長期而言能給整體發展帶來的助益卻是無遠弗屆的。

新加坡和吉隆坡的聯通性能透過高鐵計劃進一步提升,對兩國在區域經濟扮演更重要角色將是雙贏局面。

根據馬國媒體報道,馬國高鐵機構(MyHSR Corp)已在今年7月發出信息徵詢書(Request for Information),向私人界徵集合作發展和營運新隆高鐵的企劃書。

至今已有30家公司表達意願,其中不乏馬國一些知名的基建和物流相關企業。

不過,上一次新隆高鐵計劃所作的相關勘察和環境評估已「年代久遠」,沿途路線的人口、土地徵收等指標已有所變化。

即使企劃書出爐,新馬有了新的合作提案,資金籌募有了進展,相關評估工作勢必得重新展開,屆時又是曠日持久的前置作業時間。

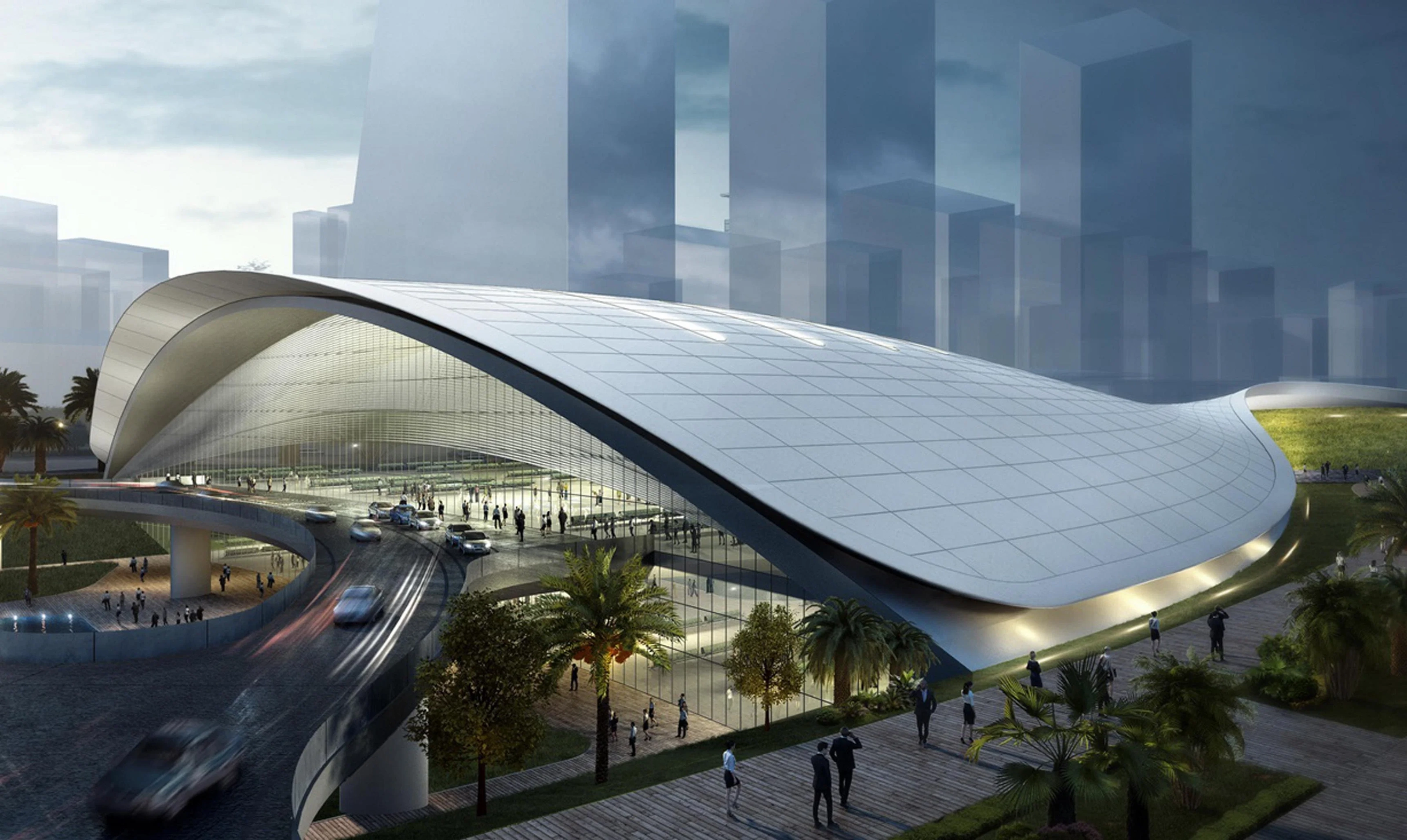

按照原本計劃,全長350公里的新隆高鐵本應在2026年完成,新隆兩地的通勤時間可以大幅縮短至90分鐘。

2026年確定是無望了,90分鐘抵達吉隆坡或新加坡的夢,即使並非遙不可及,恐怕也不會是近在咫尺。