在全球最宜居城市評選中,新加坡曾憑藉空氣品質、優秀的基建、完備的醫療設施、一流的教育和低犯罪率連續17年成為全球頭號宜居城市。

然而50年前,它做夢也想不到自己的未來如此輝煌:自治伊始的新加坡,並非像大眾印象中的那樣,坐守英國撤出後的眾多遺產後平步青雲;當時的它,固然有著一定的發展基礎,但同樣面臨人多地少、資源匱乏、經濟畸形、種族紛爭留下的滿目瘡痍,能住上像樣房子的人,還不到10%……

曾經有一位長者為新加坡的獨立而遺憾

而後帶著這個城市邁向全球頂級都市之林、

(李光耀 1923-2015)

(圖片來自wikipedia@Robert D. Ward)

但半個世紀,足以改變很多。

畸形繁榮下的南洋島國

新加坡坐落於馬來半島南端,除新加坡本島之外,還包括周圍數島。從東南亞諸國的位置來看,新加坡地處東南亞中心;從全球位置看,新加坡地處馬六甲海峽東口,處在太平洋與印度洋的航運要道上,可以說扼守了歐亞大陸海上通道的咽喉。

新加坡夾在馬來西亞與印度尼西亞之間

雖然位置極其重要,卻也是必爭之地

歷史上長期依附於某一強權

要作為獨立城邦是很難的

這種特殊的地理位置,讓新加坡自19世紀以來便一直是西方在東南亞殖民的戰略要地,長期將其作為印度洋戰略中關鍵的轉口港口。

新加坡城的創建者萊佛士爵士的雕像猶在

從英國本土帶來的權力

是這個城邦國家最初的經濟之源

(圖片來自shutterstock)

但這一地位終究是基於英國人殖民體系的存在,50年代末,新加坡獲得了自治地位、脫離了殖民地背景後,不僅新的問題出現,很多此前遭忽視的問題也逐漸凸顯。

之後新加坡又從馬來西亞中獨立(被踢出)

這位長者對此也是深感遺憾

不得不艱苦奮鬥改變新加坡的命運

(圖片來自wikipedia@Malaysian Archive)

英國人撤離不久後,新加坡就被馬來西亞踢出了聯邦,並敵意很滿地減少了通過新加坡進出口的貨物;印尼在蘇加諾執政的最後幾年裡,也對其發起了對抗政策;同時英國宣布撤離新加坡軍事基地,不僅讓新加坡失去了穩定的外匯來源,也逼迫他們自己搞國防,而這是一筆巨大的開銷。

馬來和印尼如果真要扼殺新加坡的話

新加坡幾乎沒有什麼好辦法

當時連淡水都大部分要靠馬來柔佛州供應

而馬六甲海峽上有的是城市想取代新加坡

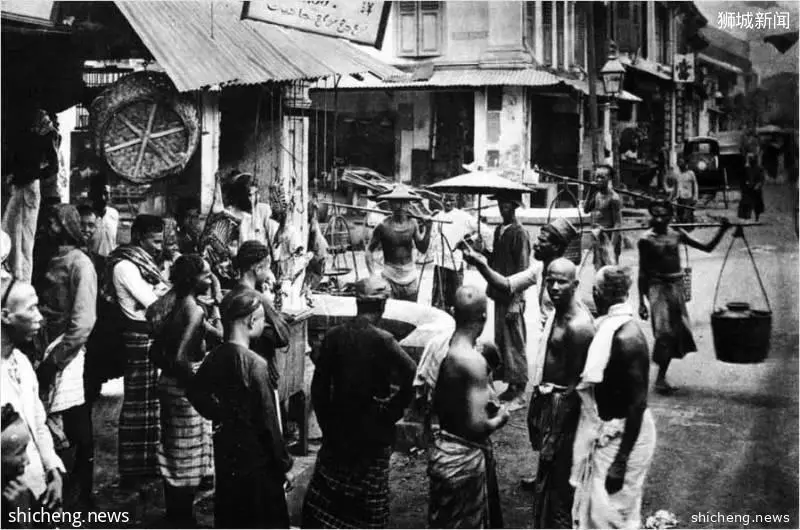

另外,由於新加坡在英統治期間吸納了大量外來人口,屬於一個為殖民化而建立的國家,人口構成多樣,除了華人還有印度人、馬來人、武吉斯人、爪哇人等民族,大大增加了國家管理難度。

在這座資源匱乏的小島上

哪群人都不富裕,都是討個生活,也不用分你我了

(圖片來自wikipedia@Photographer of G.R. Lambert & Company)

更糟糕的是,雖然人群的種族背景多樣,但真正能為新加坡未來發展做出貢獻的人才少之又少:剛剛獨立的新加坡教育水平很低,幾乎談不上人才儲備,缺乏產業發展的燃料。

這些沒知識沒技能的人還沒房住。殖民期下的新加坡城市建設令人不敢恭維,實現自治時新加坡人口雖然只有158萬,但存在很嚴重的房荒:市區有40%的人住在貧民窟和窩棚下,只有9%的居民能夠住上像樣的公共住宅……

面對這一個個困境,要想在這塊「嶄新的沼澤地」建起高樓,強大的信念還不夠,必須靠不斷取得進步、穩定人心才有可能實現。

信心助推島國逆襲

新加坡第一代領導人相信,新加坡獨立不久尚無能力獨立生存,需要將新加坡的未來託付給「國際體系」,接著確定了新加坡要走外向型工業化發展的道路,以此來改變過於依賴轉口貿易的殖民地經濟模式。

要想求生存,首先要和西方領導人談笑風生

(李光耀與里根)

(圖片來自wikipedia@Ronald Reagan Presidential Library)

首先出場的是低價值勞動密集型產業,如紡織品、服裝、家具、船舶修理等。雖然這些產品的附加值很低,但對於新加坡來說,它們多少解決了缺少貿易腹地的大難題,並且建立了初步的工業體系,對日後的意義非凡。

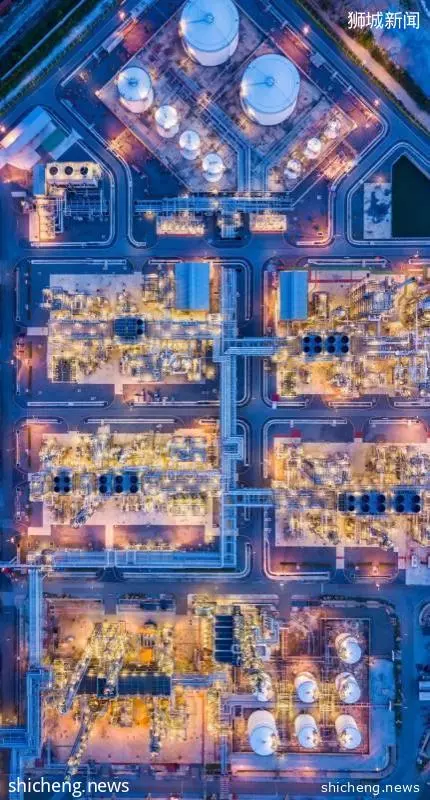

騰籠換鳥的轉折點是1973年石油危機。原油價格強勢拉升,新加坡製造業大受打擊,不得不開始緩慢地進行「經濟重組」,向技術密集型過渡,電子、精密儀器等高附加值產業漸漸興盛,到70代末期,煉油業、電子業和海事工業己成為新加坡工業中的三大支柱。

以至於新加坡雖然不產石油

但卻是全球三大煉油中心之一

(新加坡煉油廠燈火通明)

(圖像來自google map)

最後一次在80年代的轉型似乎也是順理成章,完成了原始積累的新加坡終於得以躋身高新工業國家行列,金融服務方面也斬獲頗豐。

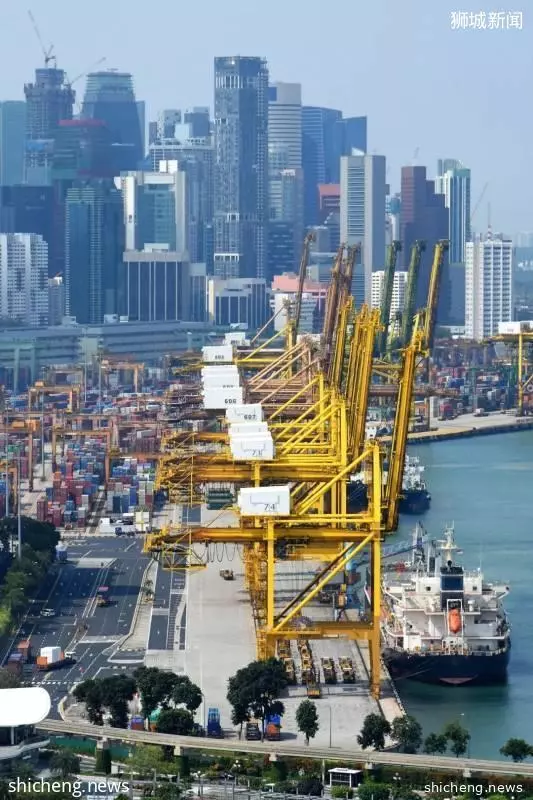

港口帶來了物流,帶來了人流,帶來了資金流,帶來了對多種多樣的服務的需求

這仍然一座建在港口之上的都市,但也早已超越於此

(圖片來自shutterstock)

產業爆發出的高光本色,建立了外資的信心,它們帶來了新加坡急需的資本、技術和人才。新加坡也繼續加碼,通過取消非居民利息預扣稅,吸引國際金融機構,逐漸成為亞洲最重要的金融中心,到90年代初外匯市場位居全球第四……

表現在經濟上,則是到 1979年時,新加坡人均 GDP達到 4078美元,躍居世界前 31名。

現在則是第七(比香港地區高出33%)

(圖片來自wikipedia@各國人均國內生產總值列表)

經濟發展起來了,很多問題都能迎刃而解。比如多民族下的難統治管理的問題,已經在共同奮鬥的過程中漸漸消解,不同背景的移民如今借著「具有創造性和冒險精神」的共同特點,和共同的新加坡人身份,為一個目標而努力。

這是屬於人口背景龐雜的新加坡的又一個高光時刻。

財富和地位可能才是最具吸引力的身份

在巨大的收益面前,很多問題都不是問題了

(圖片來自shutterstock)

國力強盛的同時,新加坡的國際地位也在一步步提高,更多國家願意與之合作。

拿教育來說,新加坡在70年代後期實施跨國合作培訓計劃,將待培訓人才送往歐美,還在重點產業上與國外企業共同培訓,如與德國Rollei合辦精密工程培訓中心,促進精密工程、硬碟驅動成為支柱產業……

這看似正常的操作,對新加坡而言又是一個高光節點,因為這是獨立之初的它沒有辦法做到的。

但在經濟起飛的同時,伴隨很多城市出現的高房價現象卻沒有讓新加坡人住不起房。這是因為獨立後不久新加坡就開始推進「居者有其屋計劃」。

新加坡自1970年代開始建造衛星城

由政府開發和治理,生活措施齊全

基於經濟水平差異,有不同的公寓類型供選擇

(圖片來自:Wikipedia@mailer_diablo)

該計劃一個關鍵是,新加坡政府推出低於市場價格的「組屋」供民眾購買,以實現住房供給量的增加。效果很亮眼:80年代中期時,85%的新加坡居民擁有了自己的住房,此後一直維持在90%左右。

對於新加坡來說,踩對每一個歷史的關鍵點,並能以之化解社會矛盾,是非常幸運的。這些轉機,最終塑造了眾多高光時刻,也成為這個彈丸之地國運狂奔的潤滑劑,讓發展順暢地進行下去。

時間並不意味著磨損

新加坡國運的一路升級,有賴於上下一心的努力。但光有領導層的決心還遠遠不夠,民眾的信念與支持同樣重要。而這就需要不斷地用發展過程中的高光時刻來刺激,否則就很容易因內部崩潰淪為失敗國家。

其實不只是在大的國家層面,對每個個體來說同樣如此。無論是生活還是學習,磨難總會不期而遇,甚至每一天都會遇到這樣那樣的不如意:

與朋友意見不和、應接不暇的應酬、最親密的人突如其來的情緒……這些事看著小,但殺傷力可不小,樣樣似乎都會磨損人的心境,喪失前進的動力。

但正如視頻展示的那樣,面對人生的「磨難」,人們往往會發現它們背後隱藏著讓人為之一振的高光時刻:兒子的真情吐露,同事並肩戰鬥的意願,或客戶的一句肯定……這些小小的高光,成為了為人生保駕護航,助力騰飛的潤滑劑。