新加坡的國土面積僅有722.5平方公里,人口總數為564萬(2018年統計數據),人口密度接近8000人/平方公里,是世界上最擁擠的城市之一。依據相關估算,到2028年新加坡的人口還要增加150萬左右,如何擴充空間成為新加坡城市再發展署(Urban Redevelopment Authority)的當務之急。

歷史上新加坡曾採用向高層發展和填海造地來解決土地面積不足問題,自1965年獨立後,新加坡填海造地使國土陸地面積增長超過1/5。然而,土地開發面臨著越來越多來自地理邊界、水深限制、海平面上升和環境問題帶來的挑戰。據《紐約時報》的報道,新加坡許多地面高樓已高達70層,空軍基地和機場周邊的建築高度限制令開發商無法把樓蓋得更高。由於空間擁擠,已經有數個老莊園和軍隊營地被關閉,為居住和工業開發騰出空間。在此種情況下,開發地下空間成為了勢在必行的舉措。從20世紀80年代開始,新加坡先後建設地鐵、地下商業街、地下車庫、地下儲存庫等一系列地下空間工程,甚至2002年時新加坡政府提出「在地下再建一個新加坡」。

2019年3月27日新加坡城市再發展署公布了2019年城市規劃草案,其中也包括了地下空間的規劃,在了解此次規劃詳情之前,我們不妨先來看看現狀(均基於2014年的數據)。

(1)新加坡目前地下空間的建設進展

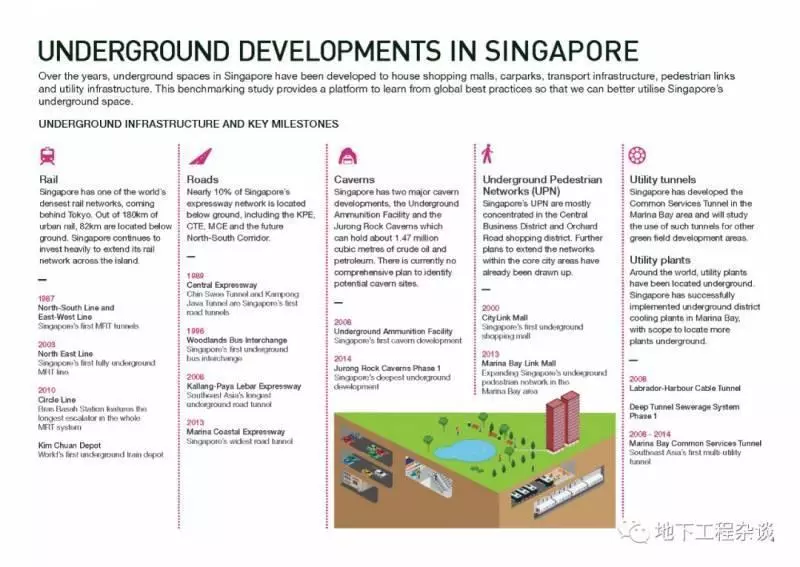

自20世紀80年代開始逐步開發地下空間以來,新加坡目前的地下工程包括商業綜合體(shoppingmalls)、地下停車場(carparks)、交通設施(transportinfrastructure)、行人步道(pedestrian links)、公用基礎設施(utility infrastructure)等。其中的一些重點工程如下圖所示:

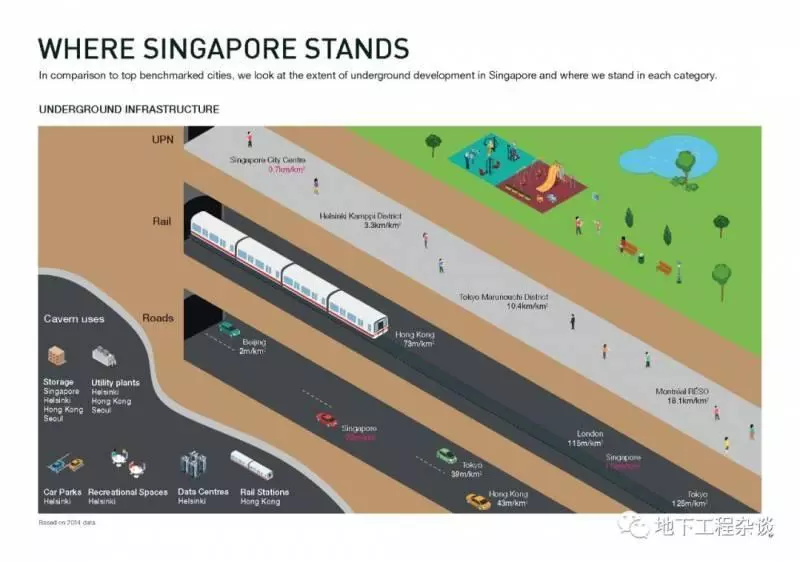

新加坡地下空間開發指標在世界城市中的排名:以相應地下工程數量與城市面積之比作為比較指標。在地下行人步道方面,蒙特婁RÉSO最多,達到18.1km/km2,接下來依次是東京Marunouchi地區— 10.4km/km2,赫爾辛基Kamppi地區—3.3km/km2,新加坡位列第四,為0.7km/km2;城市軌道交通方面,東京最多,達到125m/km2,接下來就是新加坡了,為116m/km2;地下市政道路方面的排名依次是,香港—43m/km2,東京—39m/km2,新加坡—22m/km2,我國的北京位列第四,為2m/km2;岩洞開發方面的排名如圖左下角所示。

可以看出,新加坡自八十年代以來經歷了幾十年的地下空間開發後,在地下交通方面的指標基本已進入世界前三。岩洞開發與利用方面,除了儲存空間位居第一外,其他方面諸如地下工廠、停車場、創新空間、數據中心等與世界前列的城市,如赫爾辛基、香港、首爾等還存在一定差距。

總體而言,新加坡是一個地下空間開發比較充分的國家,此種情況下,對於未來地下空間開發的規劃究竟如何?

(2)新加坡地下空間規劃草案(2019年)

新加坡城市發展署(URA)於3月27日公布了2019年城市發展總藍圖草案,其中包括了地下空間部分,本次規劃會引導新加坡未來10-15年中的地下空間建設,每5年URA會對此計劃進行相應的回顧和修正。

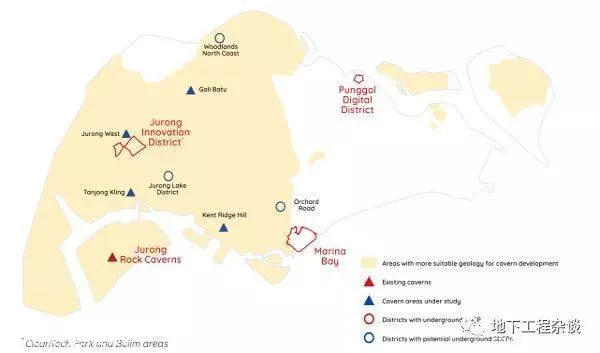

其中,濱海灣(Marina Bay)、裕廊創新區(Jurong Innovation District)和榜鵝數碼園區(Punggol Digital District)的三維規劃圖被率先公布,共列出650公頃的地下空間。這些地區的地下將配備交通樞紐、人行步道、自行車道、公共設施、倉儲和研究設施、工業應用、購物區和其他公共空間等。

濱海灣(Marina Bay)、裕廊創新區(Jurong Innovation District)和榜鵝數碼園區(Punggol Digital District)三處地區在新加坡的位置如圖

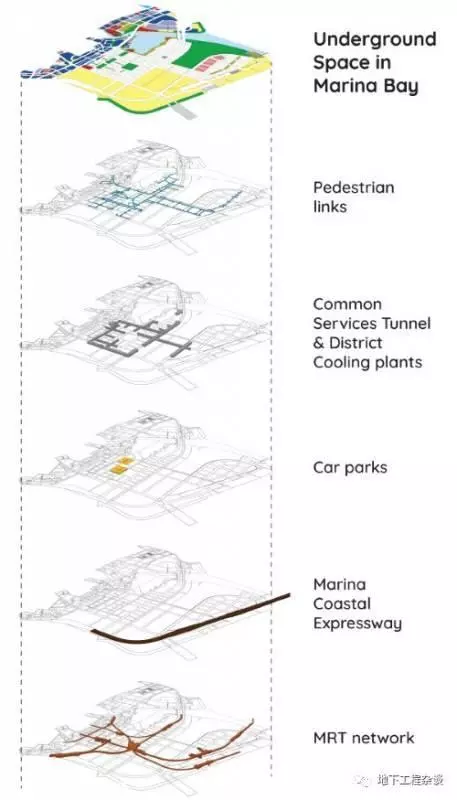

濱海灣(Marina Bay)地下空間規劃及三維動態展示圖(自上至下分別為地下人行步道、綜合管廊和冷藏庫、停車場、地下高速公路及地鐵)

裕廊創新區(Jurong Innovation District)的地下空間規劃

榜鵝數碼園區(Punggol Digital District)的地下空間規劃

除了以上三處的地下空間規劃外,還首次籌劃在地下修建230KV變電所,具體位置在地鐵車站Labrador Park旁邊的商業建築之下,通過立體化的應用土地,可釋放出約3公頃的地面空間。

至於更深層次的地下空間利用,主要集中在岩洞儲存方面,如目前正在進行的 「裕廊岩洞」的大型地下儲油工程,竣工後將能為地表騰出60公頃的土地,相當於6座化工廠的占地面積;此外,Kent Ridge Hill、Tanjong Kling、裕廊西及Gali Batu地區的地下深層岩洞開發正在研究和籌劃中。

新加坡可以算作是極度擁堵的城市再次開拓空間的典範了,在土地面積極其有限的條件下,如何通過城市規劃,包括地下空間規劃,讓其中的人生活得更加有質量和尊嚴,與此同時儘可能的保護自然,並使城市自身能形成一個良好的生態閉環。

誠然,我國的很多大城市土地面積相對新加坡而言算不上緊張,但對幾座特大城市,或大城市的核心區域,新加坡的地下空間開發仍然有著非常好的借鑑意義。諸如,地下三維資料庫的建立及共享、淺層空間與深層空間的分別規劃、PPP模式在地下空間建設中的應用等、規划過程及相關數據的透明及易於獲取等。

參考文獻:

1. Wikipedia: Singapore

2. 新加坡向地下探索城市空間http://www.sohu.com/a/304528437_162522

3. Underground Benchmarking Study by URA

https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Draft-Master-Plan-19/Themes/A-Sustainable-and-Resilient-City-of-the-Future/Creating-Spaces

4. URA draft master plan: Going undergroundto free up space on the surface.

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ura-draft-master-plan-planning-development-underground-11383936