你知道嗎,我們所熟知的新加坡CBD,俗稱叫作金鞋區。它,還是個「兩面派」,為什麼這麼說呢?

從前它有兩張面孔:一張是華人的「灰頭土臉」,一張是洋人的「榮光滿面」。

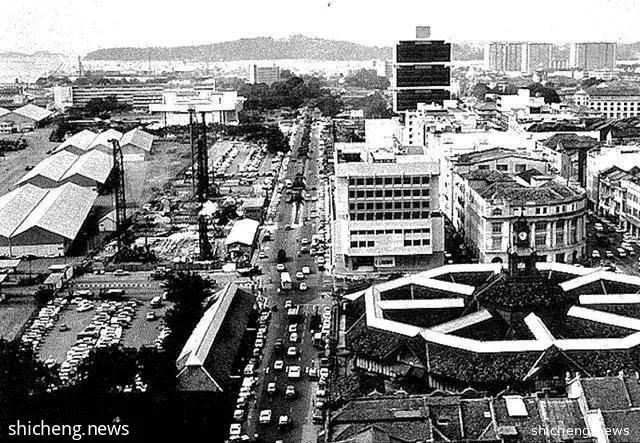

如今它還有兩張面孔:一張是高樓大廈的「金碧輝煌」,一張是廟宇巴剎的「鄉土人間」。下圖來自URA:

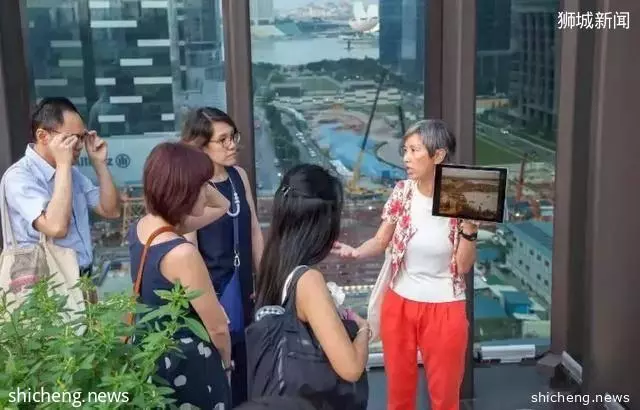

這個星期六(6月1日),華族文化中心將舉辦一場《探索金鞋區的演變》徒步導覽,從新加坡華族文化中心出發,途經繁華的珊頓道和羅敏申路,以著名的老巴剎為終點,帶你領略新加坡「華爾街」的風采,尋找最初的記憶~

(往日徒步活動現場圖片,圖片來源:華族文化中心)

從前擁擠不堪的豬仔屋變成了色彩斑斕的小洋樓,從前的苦難只是光電交織下的短暫回眸。不要忘記今天繁榮富強的新加坡浸染著祖先的畢生汗水。

(華族文化中心建築)

最早金鞋區被稱為萊佛士坊,東西南北線交匯在這裡。據說萊佛士最早就在此處登陸,新加坡也從此登上了世界貿易的重要舞台。隨處可見的以萊佛士命名的建築、機構也昭示了這位偉人舉足輕重的地位。

一灣窄窄的新加坡河曾把華人和洋人分開,南岸的華人住在破舊的低矮房屋中,北岸洋人則盤踞於豪華的辦公機構內。可是今天的華人一岸已是玉宇林立,華燈盈門。眾多的銀行大廈環抱著堤岸。據說當初華人得知自己被安排到南岸時,都非常高興。因為深諳風水的他們看出南岸形似魚肚,是蓄財之地。

摩天的銀行高樓組成一道密不透風的牆,寫滿了華人先輩們的智慧與勤勞。而這也造就了今天的新加坡。

除了遍地的高樓,繁華的CBD也能容下些許寺廟。寸土寸金的寶地,也有一份鄉愁來點綴。除了圖中的粵海清廟,還有天福宮等廟堂。這些本是初來南洋的廣東、福建人用來保護自己地盤的根據地。現在的這些宮殿多了一份香火的寧靜,少了一絲爭鬥的喧囂。

號稱新加坡「華爾街」的珊頓道,如果太過紙醉金迷。那麼何不在老巴剎品一品人間煙火。

點點滴滴的歷史中,鐫刻了新加坡人太多的回憶。也許這回憶被現實鑲上了金邊,但是它永遠不會褪色。和新加坡眼一道在金鞋區走一走,感受繁華中的寧靜,典雅中的鄉土。

活動詳情

時間:2019年6月1日(周六),傍晚5點至6點半

集合地點:新加坡華族文化中心一樓大廳

報名連結:https://www.singaporeccc.org.sg/cbdtrail2019a/

當天會有兩場導覽中英文各一場。