山打根的新加坡街。(葉孝忠攝)

作者 葉孝忠

朋友說:這裡就是新加坡街(Jalan Singapura)了。

(葉孝忠攝)

坐在朋友的車上,我望著車窗外,試圖找出這條街的新加坡性。

山打根的新加坡街。(葉孝忠攝)

「那是因為這裡有不少組屋,在山打根市區頗為罕見,街景就像新加坡一樣,因此被命名為新加坡街。」

山打根土生土長但曾經在新加坡留學的朋友這麼說。這些約六七樓高的組屋,現在頗為陳舊,甚至一身斑駁落寞。

山打根新加坡街上頗為陳舊的六七樓高組屋。(葉孝忠攝)

上網搜關於山打根新加坡街的新聞,這些組屋的現狀堪虞,十分髒亂。當地政府還提出改造計劃,打算重建新加坡街上多棟超過半世紀的組屋。

(星洲日報)

新加坡街彎彎曲曲,建造於小山坡上,是市區一條有名的街道,過去居民以華人為主,不少是小康之家。

(葉孝忠攝)

組屋樓下也設有商鋪,如餐廳、理髮店等,生活配套一應俱全,是生活氣息頗為濃厚的街區,但後來因為城市規劃,華人的生活街區慢慢移到市中心以外,這裡才逐漸沒落。

鳥瞰新加坡街上的組屋。(葉孝忠攝)

山打根人應該知道新加坡在哪裡,但對一些新加坡人,特別是年輕一輩來說,山打根究竟在哪裡?

這是沙巴第二大城市,位於婆羅洲東北岸,曾擁有顯赫的過去。山打根(Sandakan)地名來自當地的蘇祿語,意為「典當」,應該被典當的領地之意。但它究竟被誰所典當,至今依舊是歷史謎團。

山打根(Sandakan)地名來自當地的蘇祿語,意為「典當」,應該被典當的領地之意。(葉孝忠攝)

1882年,英國北婆羅洲公司成立,並且把首府設在山打根。由於山打根位於新加坡和香港之間,因此也是一個重要的航運站。為了發展山打根,當時的統治者就到香港招募華工,還為願意來北婆羅洲工作的華工提供免費船票。

1882年到1886年間,山打根就引進了超過1000名華工,包括商販、裁縫及苦力等,後來有不少客家人留了下來,華族人口逐漸壯大。到了1930年代,中國的內憂外患,更是吸引不少中國南方華人前往新馬謀生。上世紀30年至40年間,就有超過3萬名華人移民到山打根。

二戰期間,日軍入侵山打根,城市遭到炮火轟炸,一片狼藉。戰後北婆羅洲公司才把行政中心遷至今日的沙巴首府亞庇。

山打根天然資源豐富,漁業和木材業十分發達,吸引不少香港商人前來經商。上世紀70、80年代木材業一度繁盛,山打根有木山之稱,高樓林立於群山間,也有小香港的美譽。山打根客家人多,但當地人多講粵語,他們說去市中心不說「下坡」,而是廣東話的「落埠」。

山打根城市面貌。(葉孝忠攝)

山打根是沙巴州內唯一以廣東話為主要方言的城市,對從小就聽懂粵語的我來說十分親切(他們和我們一樣都是看TVB電視劇長大學會粵語的)。朋友帶我到當地海鮮餐廳吃飯,餐廳里播放的音樂都是葉蒨文的80、90年代流行的金曲。那是香港,也是山打根的輝煌年代。

由於木業和漁業發達,不少華人因此致富,根據朋友說,當時不少香港無線電視劇明星都曾經受邀來到山打根登台。看到網上一篇文章寫道,香港影星馮寶寶也是在山打根的新加坡街出生的。

回到新加坡街上,除了組屋,我也試著找出它和新加坡之間的聯繫。

沿著小山坡而建設的新加坡街,散落著不少當地歷史悠久赫赫有名的宗教場所,包括廟宇和教堂等。

建造於1865年的觀音廟是山打根歷史最悠久的華人廟宇之一,過去市區人口密集,因此廟宇香火鼎盛,但城市人口漸漸外移,觀音廟就顯得較為落寞。

(取自Sandakan Kun Yam Temple 山打根觀音廟臉書)

當地朋友說山打根人還沒打算忘記它,每逢重要節慶還是會到廟宇祈福上香。二戰期間,山打根遭到猛烈的日軍轟炸,城市夷為平地,然而觀音廟卻發毫無損。據說這是觀音娘娘保佑,這故事聽起來耳熟,不就和新加坡四馬路的觀音廟頗為相似?

始建於1893年的聖邁克與諸天使教堂(St Michael’s and All Angels Church) 是山打根的地標建築之一,距離新加坡街不遠。

聖邁克與諸天使教堂(St Michael’s and All Angels Church)。(葉孝忠攝)

教堂由花崗石壘成,古樸漂亮。它的位置頗為奇特,就位於山上一所教會學校里,教堂建材是當年囚犯由海邊搬運到山上,每個石頭就重達65公斤。

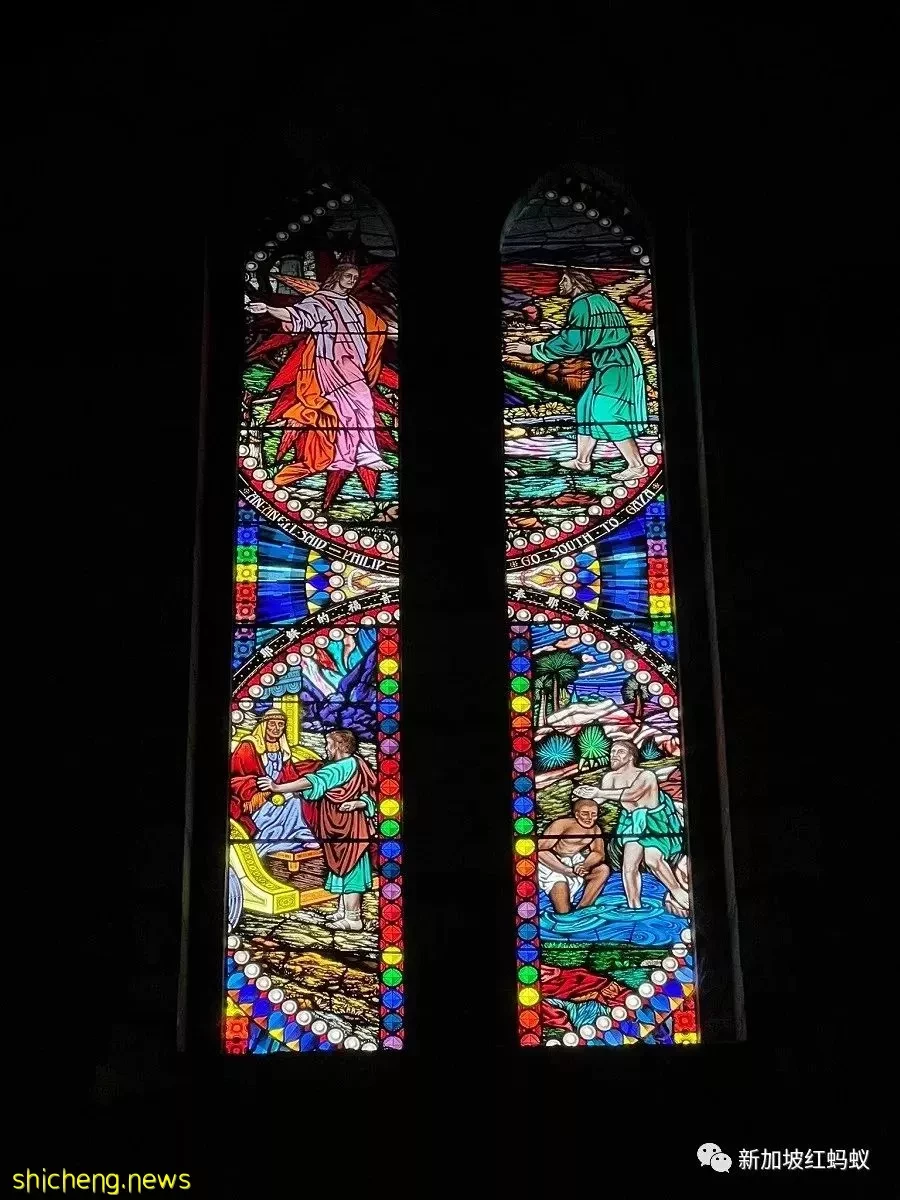

二戰期間,教堂受到嚴重破壞,目前教堂內所見的漂亮彩繪玻璃,是澳洲著名傳統彩繪玻璃藝術家Philip Handel的作品,也值得一看 。

教堂內的彩繪玻璃出自澳洲著名傳統彩繪玻璃藝術家Philip Handel之手。(葉孝忠攝)

山打根不缺美食,當地人喜歡吃韌性極強的彈弓面,需要細嚼慢咽,吃起來頗為爽口。

韌性極強的彈弓面。(葉孝忠攝)

有意思的是,山打根人也喜歡肉骨茶,其湯色較黑,也有藥材味,最特別的地方就在於除了豬肉版本,由於當地海產豐富,因此也有大蝦、泥猛魚和魚片口味的肉骨茶,十分獨特。

不一樣的肉骨茶。(葉孝忠攝)

除了山打根之外,國人更為熟悉的檳城首府喬治市,也有一條歷史更為悠久的新加坡街(Jalan Singapura)。

隨著喬治市於20世紀初往西擴張,老城以西幾條新路都以當時的英屬馬來亞各州的名字命名,包括當時也是海峽殖民地的新加坡和馬六甲。

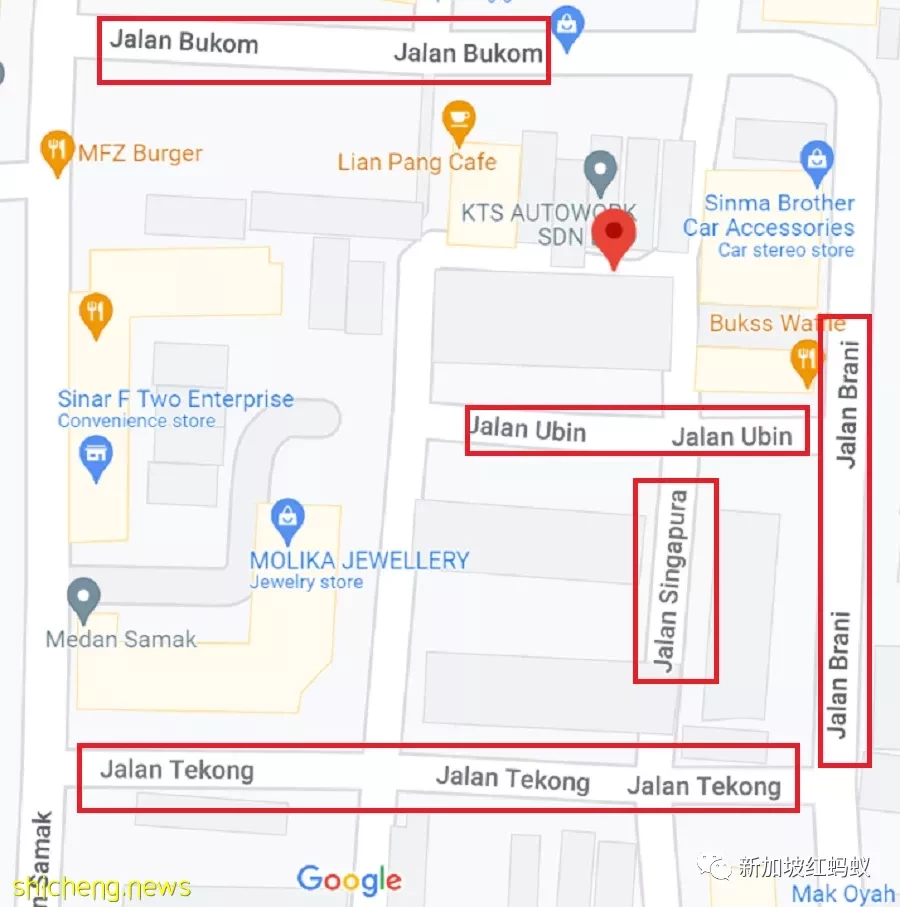

和新加坡街相鄰的四條小路也是以我國境內的島嶼命名,比如Jalan Brani(布蘭尼島)、Jalan Bukom(毛廣島)、Jalan Tekong(德光島)和 Jalan Ubin(烏敏島)。

檳城喬治市的新加坡街和相鄰的四條以新加坡島嶼命名的小路。(谷歌地圖截圖)

問了當地朋友,這幾條路其實沒什麼特別,不像新加坡的檳城路(Penang Road),可是一條和烏節路平行的重要街道。

老上海其實也有一條以新加坡命名的道路。百年前的上海曾經被瓜分為各國租界,離繁華的靜安寺不遠,就有一條星嘉坡路。(Singapore Road)

根據章良我的文章,公共租界工部局於1907年開闢了一條以星嘉坡命名的馬路Singapore Road。1943年,南京民國政府收回上海外國租界,這條東西長1673米的馬路遂被改名為餘姚路,並一直沿用至今天。