李顯龍總理在接受專訪時,表示認為新加坡將永遠儲備金充足是「最大的誤解」。

新加坡的儲備金雖然足夠多,但並不無限。為保障國家利益並防止對新加坡元的投機性攻擊,政府不公開儲備金額,但總理透露,金額足以應付多數情況,能為每年的財政預算案提供顯著支持。

圖片來源:李顯龍臉書

面臨難關時有另一張牌可打

在新加坡面臨難關時,如果有額外的一張牌可打,將令人感到安心。

2009年新加坡首次動用其儲備金,拿出4億新元(9億美元)支持經濟度過全球金融危機。十多年後,它在 2020年至2022年期間的 COVID-19 大流行三次動用儲備金——總共使用了 40億新元。

「幸運的是,我們手上有額外的一張牌,我們可以做到,」李總理說。「真是太幸運了。」

儲備金作為一種風險緩衝,能幫助政府抵禦外部衝擊和不確定性,為政府提供額外的收入來源,用於支持國家的重點開支。

新加坡人對儲備的最大誤解是「有足夠的東西」

總理坦言,不清楚多少儲備金才算足夠,因為無法預知未來到底需要動用多少儲備金。「多少才夠?如果我擁有的更多,我可以花掉它。如果我比這少,好吧,也許我希望我們能到達那裡,「他說,「我不知道多少才夠。」

「在全球金融危機之前,我們認為我們不需要任何東西。當(它)到來時,事實證明我們需要4新元,5億新元。當 COVID-19 危機到來時,最終我們需要 40 多億新元。所以你不知道你需要多少,看待儲備的「更有成效的方式」是將其視為「雨天貨幣」。

「如果不下雨,我就不碰它。如果這是一個陽光明媚的日子,我負擔得起,我會投入更多,「他說,「不管有多少,我仍然保持這種態度,我想在可能的時候建立它,以便下一代將處於比我今天更安全的位置。」

「我們是伊甸園國家」

當被問及是否害怕失去儲備時,李總理說:「我很自豪我們已經建立了它,我們儘可能長時間地保持這種狀態,因為它一旦它消失了,就再也不會回來了。」

新加坡在1970年代和1980年代初的快速經濟增長,加上巨額財政盈餘和收入增加,使得「有可能將一些繁榮留到未來的雨天」。

「今天,新加坡不像以前那麼窮了,收入和生活水平更高。但李總理說,將國內生產總值的2%至3%用於從零開始建立一個主權基金將「非常困難」,當前經濟將無法接受它。但當時,我們的經濟可以接受它,我們的前輩有謹慎和遠見,我們是受益者,「他說。

「所以我認為我們需要非常非常意識到這是一個伊甸園國家。你在這裡,太棒了。你可能並不總是感覺很好,但請注意這是伊甸園,因為如果你從那裡出來,你就不能再回去了,」總理說。

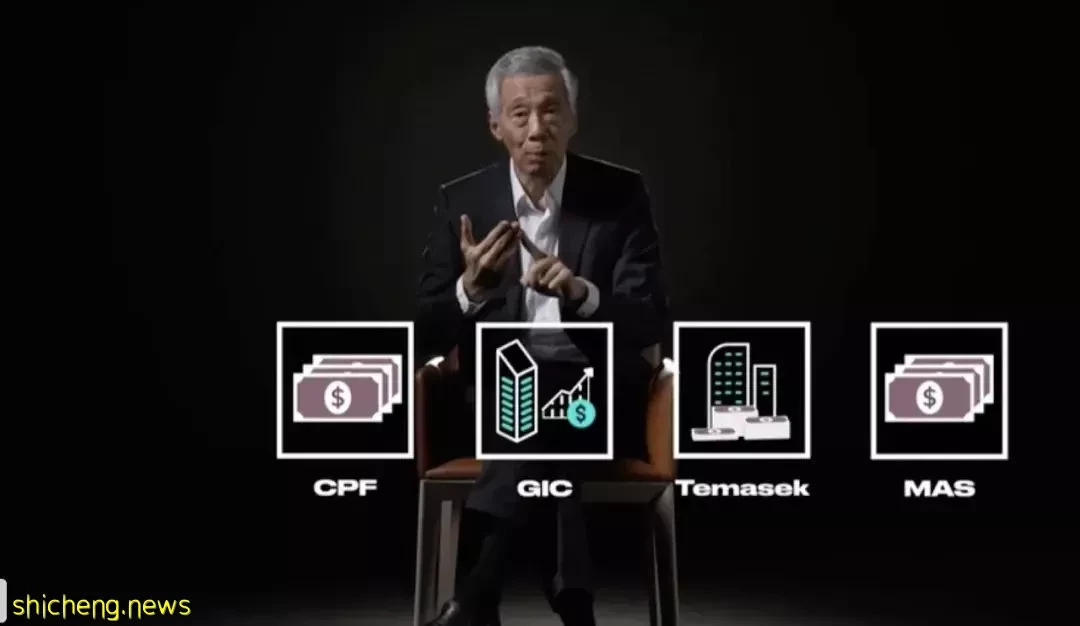

圖片來源:cna

你可以在需要時使用它,但不要把它嚇跑。因為當它消失了,它就消失了。這就是為什麼商品和服務稅(GST)必須提高的原因之一 - 今年年初從7%提高到8%,明年再次提高到9%。

「但這不會是最後一次,因為我們的支出需求將繼續增長,」李先生說,「到2030年,我們將成為一個超老齡化社會,我們必須確保以可持續的方式自給自足。

李顯龍總理也警告,遠比冠病疫情還糟糕的情況可能發生,我們應該把儲備金視為未雨綢繆的資金,如果情況允許,就應該慢慢累積,這樣才能讓下一代人比這一代處於更安穩的位置。