談起新加坡,您的第一印象是什麼?可能不少人會回答:全亞洲創新指數第一、全球最自由經濟體、全球第二適宜經商國家、全球第五大金融中心······

圖片來源:Unsplash

的確,這些都是新加坡廣為人知的一面,而鮮為人知的是作為東南亞第一、亞洲第二的科技中心,新加坡的科技生態呈現欣欣向榮之勢,既幫助傳統製造業進行數碼化轉型,也為新興科技行業提供亞洲最好的數碼基礎設施。相比以往依賴人工的傳統製造業,新加坡如今的製造業已經進入工業4.0時代,聚焦工業全流程的數碼化和自動化,繼續撐起這個小島的半邊天。2020年,新加坡製造業對國內GDP的貢獻約為1060億新元,約占21%。

圖片來源:Unsplash

另一方面,新興科技公司從人工智慧、大數據、軟體即服務(Software as a Service,簡稱SaaS)、物聯網等領域幫助傳統企業連接多個設備和機器,實現信息、通信和系統的高度集成,從而擺脫人工依賴。

這個面積只有728.6平方公里的島國上,還有多少我們不知道的行業面貌?下面,我們一起來探究新加坡發達的製造業和科技生態。

電子業:瞄準高端製造,用創新的方式增產

除了常見的電子設備,新加坡電子業更多地瞄準高端製造,尤其是半導體。半導體行業對新加坡國內生產總值的貢獻已從1990年的不到1%增加到2019年的6.9%。從更宏觀的角度來看,新加坡有著亞太地區最多元化的半導體產業,且約占全球11%的半導體市場份額。

圖片來源:新加坡經濟發展局官網

全球多家半導體公司都利用新加坡的資源不斷提高生產技術,從而促進全球半導體行業革新,比如:

意法半導體:

2019年,在新加坡設立亞太總部50餘年的意法半導體在新加坡開設第九座晶圓製造廠,也是該企業產量最大的晶圓製造廠房。去年,意法半導體聯合新加坡科技研究局(A*STAR)在新加坡成立世界首個Lab-in-Fab實驗室,以壓電式MEMS技術為重點研發方向,預計在2022年底實現量產。

圖片來源:意法半導體官網

格芯:

今年6月,格芯宣布將投資40億美元在新加坡兀蘭建設新工廠。待2023年建成後,格芯在兀蘭生產基地的產能將從現有每年生產2萬片12英寸晶圓進一步擴增45萬片,到了2023年第一季總產能可達120萬片。格芯還表示,新工廠將成為新加坡最先進的晶片製造工廠,可應對汽車行業和5G設備製造商對半導體晶片的強勁需求。

格芯位於新加坡的製造工廠 圖片來源:格芯

英飛凌:

英飛凌把全球測試創新和製造基地、亞太區域總部都設在新加坡,且在新加坡的亞太區域總部約為其全球營收做出50%的貢獻。2020年12月,英飛凌宣布將在未來三年內斥資2700萬美元,在新加坡打造全球首個全球人工智慧中樞,以促進企業的數碼化轉型。

圖片來源:新加坡經濟發展局官網

生物醫藥:行業增長最快,為全球抗疫做出貢獻

作為亞洲最大的生物醫藥產業集群之一,新加坡吸引了諾華(Novartis)、輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)等生物醫藥企業把亞太地區總部、大型製造工廠或研發中心設在本地。從全球前10大高收益藥物製造來看,其中就有4種在新加坡生產。

圖片來源:新加坡經濟發展局官網

從2000年到2019年,生物醫藥製造業是增長最快的製造業,復合年增長率為 9%。新加坡生物醫藥行業的整體增長也催生了本地生物科技公司數量的驚人增長。2020年新加坡擁有超過300家本土醫藥科技公司,其中一半以上是初創公司。

值得注意的是,新加坡生物醫藥行業,尤其是本地企業,為新加坡乃至全球抗擊新冠疫情做出了重要的貢獻。比如,由新加坡科技研究局、陳篤生醫院和當地分子診斷公司MiRXES聯合開發的「Fortitude 2.0」新冠檢測試劑盒如今已經被超過 45個國家/地區使用。本地生物科技公司Sliver Factory Technology與新加坡國家傳染病中心、樟宜機場和保安機構策安(Certis)開發的呼吸檢測器TracieX已被證明幾乎與聚合酶鏈反應(PCR)檢測一樣準確,使用者對著檢測器呼氣約10秒,2分鐘內可得到檢測結果。

「Fortitude 2.0」新冠檢測試劑盒 圖片來源:MiRXES

即便在疫情持續流行的特殊時期,不少全球生物醫藥企業仍然看好新加坡的製造能力。2021年4月,全球領先的製藥商賽諾菲(Sanofi)集團宣布,未來五年將投資4億歐元(約合31億元人民幣)在新加坡建設疫苗生產中心,通過先進的製造和數位技術實現產能突破。該疫苗生產中心與新加坡經濟發展局(簡稱經發局EDB)合作,將主要為亞洲地區供應疫苗,同時將補充和完善賽諾菲集團在歐洲和北美的現有產能。

賽諾菲疫苗生產中心 圖片來源:賽諾菲

精密工程:進入工業4.0時代,持續加碼先進位造

在新加坡精密工程業不斷發展的過程中,技術革新逐漸成為重要的一環。進入工業4.0時代後,實現了將機器與數據分析和人工智慧等數位技術相結合,打造了以」智能工廠」為主的先進位造業,實現製造流程的數字化和自動化。比如,利用3D列印和AR技術,可以加快列印出製造商想要的關鍵產品部件,且不會干擾到其他部件的生產,大大縮短了產品上市時間。西門子東協數碼化執行副總裁Raimund Klein表示,」以前從工廠發貨需要5-8個月的備件時間,現在只需要2-3天就可以生產出來。」

圖片來源:新加坡經濟發展局官網

作為進入亞洲市場的門戶,新加坡在2017年全球工業4.0指數中名列第一。另外,自2018年以來,新加坡一直在舉辦亞洲版的漢諾瓦工業博覽會(全球規模最大的工業技術博覽會)——工業轉型亞太區博覽會。該博覽會匯聚全球領導者,共同探討跨行業技術以及交流技術創新思想。今年,第四屆工業轉型亞太區博覽會將於2021年11月22日至24日在新加坡舉行,主題為「用工業4.0提升能力」,聚焦人才和技術。在疫情反覆的時代,該博覽會或許能夠更好地幫助工業企業應對挑戰,進一步推進亞太地區工業4.0的進程。

圖片來源:工業轉型亞太區博覽會官網

科技生態:為B2B企業輸送客戶、人才、技術資源

新加坡的科技新興行業也正在崛起。

全球市場研究和數據統計公司Statista與海峽時報曾編制了一份2014年至2017年間增長最快的新加坡公司名單,其中,科技公司成了」領頭羊」。也就是說,不同於以勞動力為主的傳統企業,以IT和雲技術為支撐的新型科技企業正在崛起。相比傳統企業所在的製造業、服務業、零售業,B2B新型科技企業遍布人工智慧、網際網路、物聯網、SaaS等行業,它們依靠新加坡發達的科技生態,獲取資源優勢以發展壯大。

圖片來源:新加坡經濟發展局官網

數據顯示,59%的科技跨國公司在新加坡設立了區域總部。不僅有微軟、谷歌等世界巨頭在新加坡設立亞太總部,更有阿里巴巴和金融壹帳通等中國企業在此開拓疆域。 截至目前超過20家東南亞獨角獸公司中,約有一半的公司總部在新加坡,或已將業務拓展到新加坡。作為跨國企業的亞洲總部聚集地,新加坡對於B2B企業來講更具吸引——B2B企業在這裡可以更輕鬆地觸達到潛在的客戶資源或合作夥伴。新加坡的數碼資源和高質量的人才隊伍也更有助於B2B企業提升自身能力,實現全球化擴張。

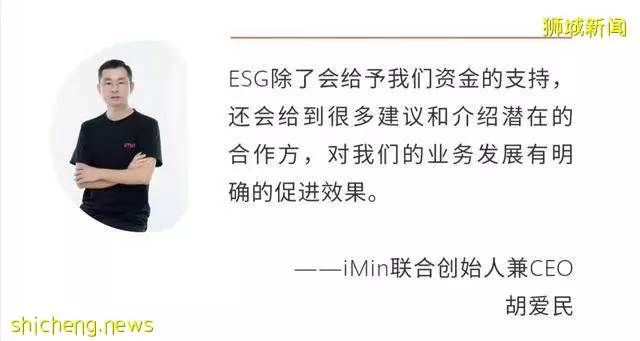

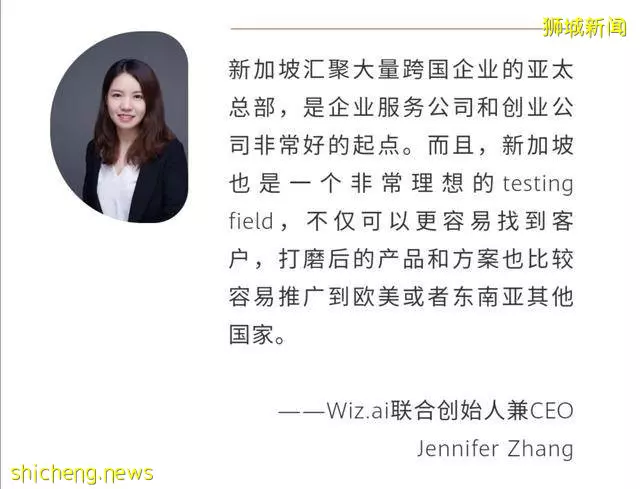

正是因為新加坡的種種優勢,不少國際B2B企業也紮根於新加坡,並以此為跳板實現亞洲以及全球擴張版圖。比如,中國IT服務的領軍企業博彥科技和亞太最大的ERP管理軟體提供商用友等都在新加坡設立分支機構或者亞太總部,並強調新加坡的作為海外布局的橋頭堡的定位。另外,很多年輕的B2B企業也以新加坡為中心,書寫事業的藍圖。比如商用設備公司iMin和人工智慧語音服務公司Wiz.ai。

iMin聯合創始人兼CEO胡愛民表示,「新加坡作為國際貿易中心之一,對iMin在國際市場的商業活動有非常大的幫助。」 iMin創建於2018年,主要面向餐飲和零售行業,開發POS機、自助設備、廚房顯示設備等各類智能商用設備及軟體與服務。作為初創的商用設備公司,iMin把公司目標市場放在東南亞、南亞、歐洲和南美。於是,從在東南亞各地設立辦事處、客服中心和倉庫,到參加一些展會,iMin都會先跟企發局ESG溝通。

對於物聯網企業來講,將總部設在新加坡有絕大的基礎性優勢。因為新加坡擁有95%物聯網的室外覆蓋率,可支持超1億台設備,排名東南亞第一。

同樣,人工智慧語音服務公司Wiz.ai也於2019年在新加坡設立總部,為電信、銀行金融、醫療、電商和保險等行業提供預約管理、智能提醒、電話營銷、客服支持、數據分析等定製化語音交互解決方案。在其聯合創始人兼CEO Jennifer Zhang看來,新加坡有著優越的地理位置和國際化的市場環境,是拓展東南亞的門戶。同時,Wiz.ai主要服務客服行業,東南亞是最大的輸出市場,在新加坡設立總部剛好可以靠近公司的目標市場。落地新加坡後,Jennifer還表示政府給到了很多當地比較細緻的落地和發展服務。

如果我們把繁榮的金融行業當成是新加坡的A面,那麼發達的製造業和頗具魅力的科技生態則是新加坡的B面。