新加坡房地產的成交價屢創新高的新聞時不時在報紙出現,比如超百萬新幣轉讓的組屋,千萬級的公寓以及一次性3千多萬新幣的印花稅等等,老百姓到底該如何解讀這些新聞?這是讓老百姓進場搶購還是泡沫太大提醒退場的信號?至少在房屋中介看來,房屋價格沒有最高,只會更高。

作為一位專業的會計師,我分析房屋的幾種屬性幫助大家判斷。

第一種:房屋的居住屬性

那一年每新建一棟房子就必須把現在居住的舊房推倒,因為每戶只能擁有一套地基,還有就是二手房根本就不具備流動性。也就是說,在某個城市或者區域流動性不夠時,要升級換房就很難了,原因是二手房沒人接。例如想買房1000萬就得把現住700萬房子賣了,這也是許多國外非移民國家或中國流動性不強城市房價不上漲的重要原因之一。

在此,我們看到房屋的屬性就是自住,因此當二手房價格和新房價格可以掛鉤的時候,說明很多人買房是為了以舊換新,特別是新加坡針對第二套開始徵收高額的印花稅。

那麼我們選擇自住房屋的優先級是怎樣的?是不是:第一房屋夠大,第二環境夠好,第三孩子上學近,第四購物方便,最後才考慮永久地契還是99年?

第二種:房屋的投資屬性

當一個家庭購買房屋不是為了自住的時候,房屋的投資屬性就顯現了。

房屋的投資屬性主要是參考租金回報和利息回報,比如當一個房屋的租金收入超過定期存款利息的時候,大部分人都會選擇購買房屋。但大家似乎忘了,房屋是有年限的,還會貶值和折舊。

各國政府為避免住宅被投資屬性炒得太高,使真正具有居住屬性者無力購買,形成分配不公進而引發社會不穩定現象,對自住以外另外擁有的住宅逐年開徵房產稅。新加坡則是房屋價值越高,房產稅越高。

那麼,在房屋貶值和房產稅的雙重夾擊下,房屋是否還具有投資屬性?

我的回答是:依然還是有的。

首先房產並不是全額購買,首付只有10%或是20%,因此房屋的金融屬性來自於貸款的槓桿。如果貸款利息很低,同時城市人口流動性高帶動租金收入高,是可以抵消房產稅和貶值的價值,畢竟通脹也需要互相抵消。

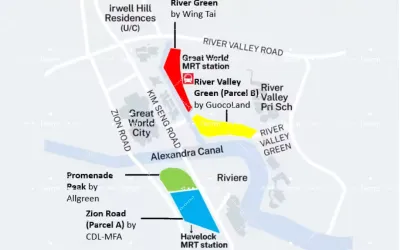

同樣,作為投資屬性的房屋,投資人會怎麼選?是不是:第一貶值慢,第二是那個地段的租金高?第三是那個地段將來發展空間大?

第三種,房屋的避險屬性。

當一個富豪一次性投資多套房產,甚至願意繳納高昂的印花稅的時候,我們分析這個時候房屋更多是避險屬性了。

就是說房屋的回報並不是那麼重要,重要的是資產安全。

在一個安全為考量的前提下,判斷的標準是:第一是資金放在哪個國家?第二是永久地契、第三最優質的地段,第四是非同質化的房屋。新加坡90平米的小三房是不是到處都是,富豪有買這樣的房屋避險嗎?非同質化的頂級豪宅是不是反倒趨之若鶩?

當前,新加坡二手房與新房的價格是否掛鉤或脫鉤?只見二手房微漲,新房大漲。只能說在新加坡當前這樣一個國際環境下,高端房屋已經滿足富豪自住、投資、避險等所有要求。而百姓買房時,還是要先考慮自己買房自己會不會住?由於百姓能夠買到同質化的住房實在是太多,一旦經濟滑坡,或者富豪、大公司退潮,同質化住房過多房價,租金必然就會降下來。但隨著新加坡人口仍在增長,通脹創下歷史新高,新加坡或仍將成為富豪避險首選地。