每天面對死亡 我國首席驗屍官:盼讓家屬有了結

我國首席驗屍官納科達。(圖:CNA/Raydza Rahman)

我國首席驗屍官納科達(Adam Nakhoda)曾處理過多宗備受關注的案件,熟悉法律界的公眾,相信對他的名字不會感到陌生。他自20多年前開始從事驗屍相關工作,每天都在面對死亡,一點也不容易,而讓死者家屬可以放下、有個了結,是他繼續前進的動力。

52歲的納科達接受新傳媒英文新聞網CNA專訪,分享他處理非自然死亡案件的「日常」。

納科達處理過的案件,包括丹戎巴葛致命車禍、我國首宗跟冠病疫苗有關的死亡案例、以及熱水器電死一家人等案件。

我國每年平均有5000起非自然死亡案件,大多數案件可在一天內結案,但其中20%至25%最終需由我國首席驗屍官進行全面調查。

納科達在停屍房看模擬屍體。(圖:CNA/Gaya Chandramohan)

家屬不能拒絕屍檢

公眾一般對驗屍官的工作存有誤解和迷思。

其實,驗屍官並無權決定死者之死應歸咎於誰。比如,如果一名路人因車禍喪命,家屬有時會希望驗屍官可以做出司機應負責的結論。

但驗屍官不會追究責任,無論是刑事責任、民事責任還是紀律責任。根據法律程序,調查結束後,檢察官可根據驗屍官的調查結果,在法庭上對涉案人士提出指控。

另外,家屬不能拒絕屍檢。納科達說,如果如果沒有已知死因,而法醫病理學家又無法根據死者的醫療記錄或死後電腦斷層掃描確定死因,或者有人在非自然情況下死亡,就必須進行屍檢。

跟其他法庭程序一樣,驗屍官的調查一般上必須在公開的情況下進行。納科達了解,一些親屬介意自己的名字被媒體報道,所以他會儘可能保護家屬的隱私,在報告中匿名。

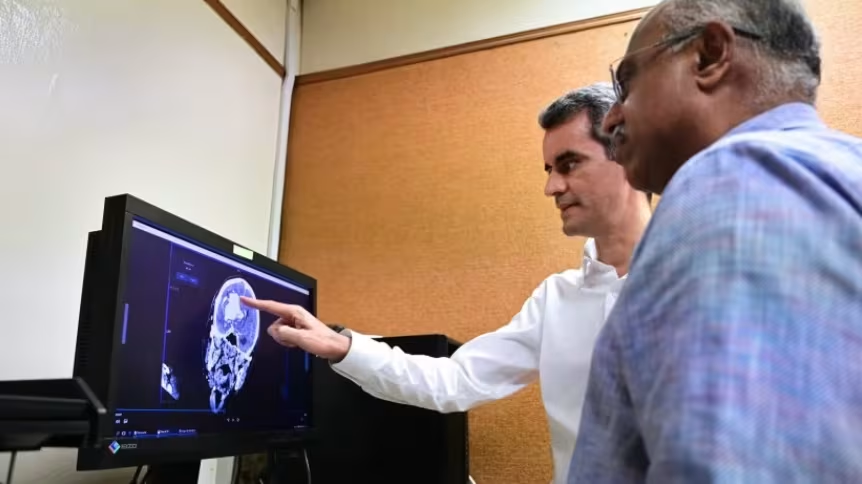

納科達查看死者死後電腦斷層掃描。(圖:CNA/Gaya Chandramohan)

大多時候無需親眼看到屍體

在科技的幫助下,驗屍官如今大多無需親自到驗屍房看到屍體,除非死者是遭人謀殺或身份不詳。

雖然如此,驗屍官的工作畢竟是常常面對死亡,對一般人來說,或會對他們造成精神傷害。不過,納科達坦言,他已逐漸習慣這種生活。

希望有教育意義 避免悲劇重演

但有時,見證死亡的瞬間,對納科達而言,仍是艱難的。

他說,在調查車禍案件時,查看行車記錄器畫面是關鍵。「你會看到這些人猝不及防的遭遇,會想到他們的親人,無法來得及向他們道別。」

另外,個人代步工具起火引發的致命案件,也讓納科達頗有感觸。

他希望,驗屍官的調查結果能阻止類似悲劇重演。

「我認為強調這些案例,以及改裝個人代步工具的危險性,有很大作用。希望看到這些案例(新聞報道)的人們,在購買改裝的個人代步工具,或改裝他們的個人代步工具時,會再三思而行」。

另外,他也希望,自己的工作,能夠讓失去親人的家屬,有一種了結的感覺,讓他們能夠繼續生活,擺脫他們可能曾經有過的疑慮。