今年3月27日,新加坡市區重建局發布了新加坡總體規劃草案(2019),目前正在收集公眾對草案的反饋和意見。

這是一項新加坡的國家土地利用規劃,也是其繼2013年概念規劃之後的一次統一修編,用以指導新加坡的未來10-15年的發展。

新加坡

從區域功能分工落實到地塊邊界、用途甚至容積率,新的規劃將新加坡的城市願景設定為:成為更具包容性的宜居城市,打造綠色便利的居住社區,發展經濟創造可持續發展的未來。

具體而言,對於傳統CBD(中央商務區),強調居住人群的導入,將CBD的資源城市化、社區化,突出宜居包容、綠色便利、集約開發地下空間;對於CBD以外的商業節點和工業區,則強調產業功能,支持振興現有產業和發展新的增長區域,強調職住平衡。

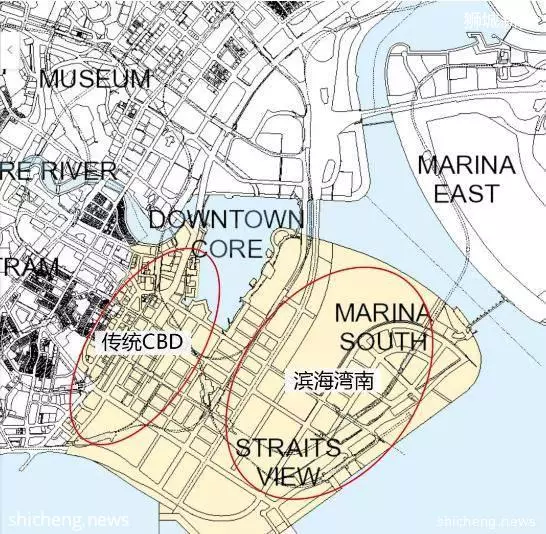

新加坡CBD範圍

這樣的規劃理念,成都並不陌生——就在上月,《錦江公園總體規劃》《成都市東部新城空間發展戰略規劃(2017-2035年)》相繼出爐,道路的慢行化改造,文商街區多元場景營造、TOD開發、產業功能區布局,都有著相似的內核。

可以說,在新加坡新一輪的規劃中,看得見成都的脈絡與步伐。

未來錦江公園效果示意圖

日前,紅星新聞記者專訪萬科中西部城鎮建設發展有限公司(簡稱萬科中西部產城)副總經理、產城研究院院長鬍濤,為新加坡2019總規進行了解讀。

胡濤曾擔任新加坡裕廊國際的首席規劃師,現在萬科中西部產城攜國內外等數十家專業機構開展 「理想城市發展計劃」專題研究。

01

導入居住人群

將 CBD的資源城市化、社區化

新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財在闡釋2019年總規草案時這樣說,「(目前)中央商業區的建築主要為辦公用途,政府因此希望讓這個地區發揮更廣泛用途,不僅是工作的地方,也是充滿活力的生活和娛樂場所。」

讓中央商務區更包容,這一訴求建立在已經問題重重的發展現狀上。儘管為新加坡鞏固了亞洲重要的旅遊和金融服務中心的地位,位於新加坡河南岸的傳統CBD在當下的語境下仍然顯得不那麼友好。

過於單一的商務商業功能,使該區在夜晚和周末缺乏活力,顯得過於冷清;CBD區域內的零售設施非常有限,僅僅是作為辦公設施的補充,客流量在周末難以支撐,多數零售商業在周末不營業;CBD內居住功能仍然不足,縱然濱海灣令遊客趨之若鶩,該區卻缺乏本地社群的支撐。對於CBD區域內的從業者而言,這裡只有工作,對於更多的本地人而言,這裡只有遊客。

為此,本輪規劃的重點即為居住人群的導入,將CBD的資源城市化、社區化,在商務環境中營造社區氛圍,讓CBD的優質資源公平共享。

規劃草案中提出在傳統CBD建造更多的住宅,以便更多的人住可以居住在離工作場所更近的地方,這些住宅大部分會是復合功能,底層一般為商場,高層為住宅,還會提供大量室外活動空間。

CBD住宅規劃

除了新增住房,政府也鼓勵現有老舊寫字樓轉變為商住混合、酒店或其他創新功能。為了實現這一目標,政府出台兩套新的激勵方案,對於符合條件的更新項目予以容積率獎勵。

「這項舉措將有利於淘汰CBD內滯後、老舊的商務辦公,降低寫字樓的空置率,優化資產配置。」胡濤認為,強調了生活質量和宜居品質,強調了「家」和「社區」及完善的配套,不再局限住房本身。

居住功能的導入將為 CBD 帶來更多常住人口,保持 CBD 的活力,同時也將為現有的零售/餐飲業態帶來更多的消費人群。可以預見,未來的CBD將更加復合多元,真正實現工作、生活、娛樂 的一體化。

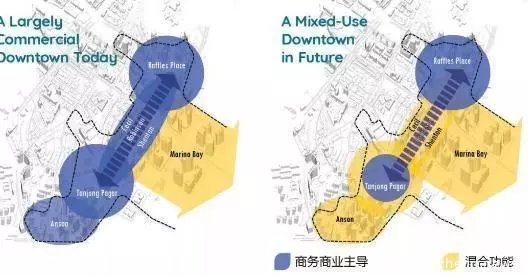

CBD內現有商務功能將在未來大幅置換為混合功能

改進公共空間來豐富文化

解決「空心化」

新加坡是一座多民族多宗教和諧共生的城市,不同的文化的融合反而令城市更為包容。

此輪總規草案提出,新加坡將繼續通過場所營造、改進公共空間來豐富藝術、文化和遺蹟資產,以鞏固中心區作為文化和生活方式的目的地。

新加坡市建局也和相關的機構和群體合作,通過場所營造、社區故事板和遺產步道等公眾參與的手段來傳承地區的歷史和記憶。政府也會在碧灣區 (Bayshore)、達哥打彎(Dakota Crescent)、花拉公園和鐵道走廊沿途地區興建住宅和設施,同時保留這些地區富有文化歷史意義的重要建築,例如前武吉知馬消防局和花拉公園游泳池。

庭院和口袋公園將作為戶外的「會客廳」,為社區交流聚會提供場所。

文化傳承記憶,也讓居民在參與中強化認同。在這一點上,胡濤認為文化是解決「空心化」、聚集人氣的一個核心因素。

胡濤解釋說,從機制上看,新加坡有25000名基層領袖、3000個各類基層組織,類聚了不同興趣愛好和心理需求的人,形成了組織、參與和資助各種社區活動項目的群眾基礎及物力和財力。同時,新加坡有5個社區發展理事會負責全國的社區事務,對居民從小就培育「社區即家,家為社區,愛家,愛社區」的意識,使社區居民積極投身參與社區活動和社區管理。

胡濤認為,文化是「可形成」的,尤其是社區居民對於社區的情感聯繫,只有在參與中才會深化。他以浙江良渚文化村舉例,村民自發討論制定的村民公約,打造出一份自治樣本。又如在成都猛追灣更新的項目中,萬科把居民對社區的記憶和祝福澆築在牆面上,嘗試激發社區活力。

利用寫字樓下的灰空間置入小酒吧

綠色便利居住社區

突出公共運輸、公共服務、生態文化導向

「每10個家庭中就有8個住在軌道站點步行10分鐘之內。」新加坡2019總規對居民的出行方式提供了前所未有的便利環境。 總規指出,新加坡的軌道網絡已連接並加強了整個新加坡的城市發展,並將繼續成為公共運輸的支柱。

地鐵方面,市中心的地鐵線路和站點將更密集,市中心的所有開發項目將實現10分鐘內步行到達地鐵站。

備受期待的新加坡環線六期將在2025年通車,環線六期主要分布在中央區域,屆時環島線將形成一個完整的環形,市民可通過環線迅速從中央區域抵達全島各地。

公共汽車連接也將因更多的綜合交通樞紐和新的公共汽車服務而得到提升。總規透露,政府亦正研究按需巴士,以提供更直接的定製巴士路線,減少換乘。

公交優先走廊

公共運輸網絡的擴容,是為推行綠色便利的出行方式,規劃指出,住區鼓勵步行和騎自行車,儘可能地優先考慮人的流動,而不是汽車的移動。

鼓勵活躍的慢行系統,在現有22公里的自行車道基礎上,至2021年,中心區將進一步擴大5公里的自行車道網絡。此外,還計劃提供連接中心區多個地鐵站的自行車道。

自行車「無負擔」出行

汽車在為行人騰挪空間。例如馬來村甘榜格南的哈芝巷,將定期或永久封路來打造更安全、更有吸引力的環境;唐人街牛車水,通過封鎖車行道路的「無車星期日」活動為市民提供文化活動空間,迎接農曆新年第一天。

夜間實行交通管制,限制車行,將街道變為步行夜市。

提升公共運輸水準

建立便捷高效交通體系

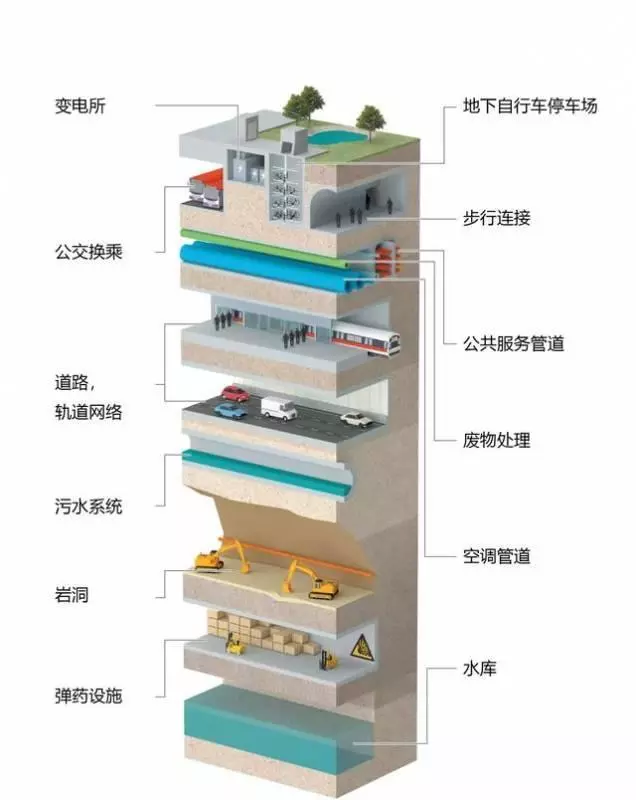

規劃草案中發布的地下3D規劃圖紙也透露出新加坡深化地下空間開發的另一個趨勢,將公共設施、交通運輸、倉儲和工業設施遷入地下,釋放更多空間給市民。

在地下可以購物、吃飯,更誇張的是在地下靠步行就可以自由穿梭於金融區的各大寫字樓之間,甚至可以直接走去聖淘沙!

地下開發空間示意圖

在交通出行的「最後一公里」,新加坡還將採取更多措施來增強和連接城市的綠色資源,以便更多大眾可以輕鬆到訪和享受公園和開放空間,通過居民主動步行讓城市的毛細血管流動起來。

黃循財表示,目前新加坡全島各類的綠色空間占了約7800公頃,未來10年至15年會增添約1000公頃的綠色空間,包括長達400公里的公園連道,讓大多數國人只須步行10分鐘,就能抵達公園,沉浸在綠意盎然的環境里。

同時改善主要街道的街景,創造更有吸引力、出行友善和更生態的街道, 通過沿街道布置商店、餐館和公共服務設施,方便行人在下班回家途中享受快捷的購物及咖啡體驗。

商店、餐館、配套服務沿主要街道布置,為上下班的通勤人群提供便利。

胡濤認為,總規里在推進綠色便利社區建設的措施上,最大的亮點是進一步優化了交通的連接性和可達性,讓居民「無負擔」出行,這把新加坡規劃的「尺度感」發揮到的極致。

胡濤表示,新加坡的城市規劃一直強調土地集約、功能復合、有疏有密的發展。作為一個資源極度稀缺的小島國,新加坡國土總面積僅有719.9平方公里,相當於北京的1/23。因此,集約式發展提高了土地的利用率,也使新加坡可以最大限度地保護其生態用地,防止城市的無序蔓延。

TOD和EOD的概念都是圍繞著人的生產、生活的需求而提出來的,「從新加坡、 東京、香港等亞洲城市看到,圍繞著TOD站點相對高密和功能復合的開發模式以及聚焦更小空間的精細規劃的確是在重點 區域進行有效且高質的開發措施之一。」