全科醫生地位這麼高!新加坡是怎麼做到的?

傳言有這樣一個現象:在新加坡,專科醫生經常會給全科醫生送果籃,希望多送一點患者去他們專科。雖然有點誇大,但這一現象反映出新加坡分級診療做得非常到位。

新加坡所有的在職醫生中,近一半是全科醫生。在中國,全科醫生只有 30 多萬,占醫生總數的十分之一。如此稀缺的全科醫生,收到過專科醫生送的果籃麼?

「手術在醫院,康復在社區」

新加坡約 560 萬人口,8 所公立醫院,20 所公立綜合診所(Polyclinics)以及 2000 多家社區基層診所(私立)。

新加坡的醫療體系採用分級制度,最基礎的是診所和社區醫院,感冒咳嗽等小毛病在這裡就可以應付;第二級是綜合性公立醫院,在社區看不好的病,由醫生開具證明轉診去公立醫院;最上一級則是專科醫院,比如擅長心臟科、腫瘤等治療的醫院。

沒有免費的醫療(這一重要理念出自李光耀)。每個人強制保險,每個人的公積金帳戶都有醫療保險。關鍵的點在於大力發展社區門診醫療,在醫保上啟動強制性的保健儲蓄計劃,類似於中國的城鎮職工醫保,並配以類似中國的大病醫保以及醫療救助基金等。

新加坡全科做的最好的是公立系統,在新加坡公立綜合診所叫做 SingHealth Polyclinics(同國內的社區衛生服務中心),一共有 20 家。比 Community Hospital (社區醫院)低一級,但是發展成熟且分流做的很好。

公立綜合診所一般會提供急性疾病治療、慢性病管理、運動康復、婦女兒童健康服務和牙科護理,結合最多的專科類型分別為皮膚科、婦科、骨科。

綜合診所:發展成熟且分流合理

新加坡的綜合診所基本都設在社區活動中心的商鋪內,這樣一來,鄰裡間就有了更多的溝通和走動,也會增強黏性。

綜合診所一樓

這次我們參觀了當地的一家綜合診所,共有三層:

第一層是全科診療和藥房,面積是三層中最大的;

第二層是健兒中心;

第三層是牙科診所和健康中心。

診所門口是自助的掛號機,診所內也有人工掛號,當然也可以進行網上預約。在國外去公立醫療花很少的錢看病通常需要排好幾周的隊,所以在綜合診所門口的廣告機上,會貼心地標出在周圍私人全科診所的坐標。

診所內的信息牆上,能看到各個診室的說明,雖然是全科診室,但也分了四個診區,因為每個全科醫生也都有各自的擅長。不同情況的患者會被劃分到不同診區,對應就診。

有一個細節可供大家參照學習:在診所內,許多引導都有通過地標來指示。比如下圖,每個診室門口都有用不同顏色的地膠板區隔,這會讓人們不自覺地空出這個地方,以防門內有人出來撞上,門外人闖入。

診室面積不大,但是麻雀雖小五臟俱全。每一個診室都有一個套間,一邊是躺下的身體檢查床,一邊是座椅,設計非常有心。每一位醫生都配有兩個這樣電腦屏,一面看診斷報告,一面寫病歷。

值得一提的是,在新加坡的公立體系內,診所和醫院的數據都是打通的。比如你在私立診所就診,在轉診時,全科醫生會將你的病情描述清楚,再交付給上一級醫院的醫生對症處理。

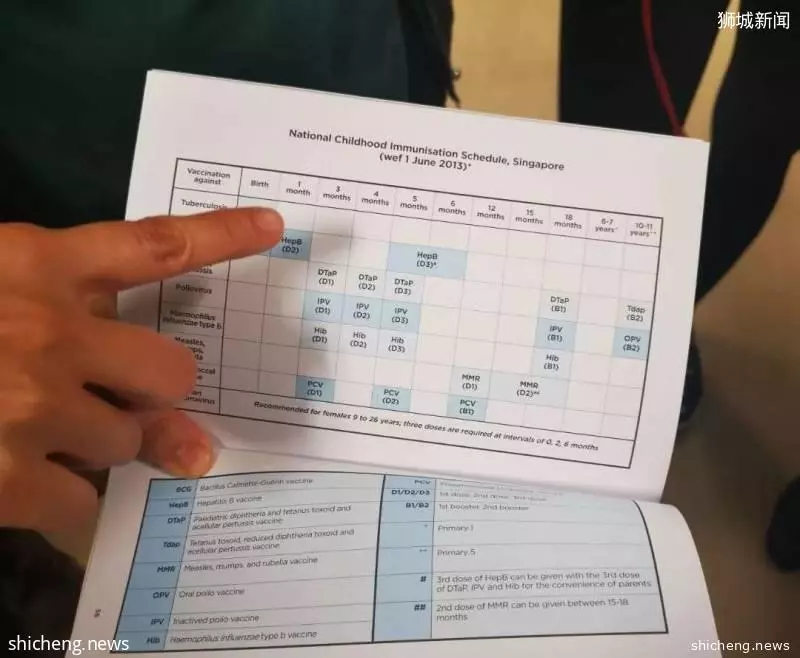

二樓是兒保區,量身高測體重,家長可以自助進行。疫苗區有很多孩子在留觀,可是沒有一個哭的孩子,醫生哄孩子有一手。

還有隨處可見的兒保手冊,厚厚一本,有各個年齡段孩子的注意事項,有打疫苗、做體檢的時間點提醒,冊子裡還有給媽媽們貼照片、塞化驗單的小設計。

兒保手冊

三樓是牙科中心和康復中心,他們有單獨的一塊區域。一眼望去老年人居多,政府給補助,老年人每年可獲得 200-450 新元的慢病護理費。

體面的全科醫生:從上到下的改革

細心觀察了診所內的醫生,我發現醫生普遍較年輕,這裡的醫生,大部分是基層「服役期」內的醫生,在滿五年後,優秀的醫生大多會選擇去私人診所就職。

關於全科醫師的培養,首先新加坡政府會花錢讓臨床醫生去各個科室輪轉,以培養全科醫生。全科醫生畢業之後,會在政府的綜合診所工作五年,再之後可以選擇自由執業(如果五年內離職單飛,需要支付相應的補助費);

其次,政府對於公民在公立體系內的醫療支出有高額補貼,除了急診,公民就醫必須先從全科醫生那看起,根據疾病需要,由全科醫生轉介紹到專科醫生那去;

分級診療做起來後,有更多的醫生從專科走向全科,全科醫生的看診能力大幅度提高,特別是一些私人診所,全科醫生為了有更多的收入,能做的項目都會去學習並積極實踐。畢竟如果全科醫生自身擁有的技能夠硬,又何需把自家的生意拱手讓人呢?

很多朋友感興趣,這裡也補充一下,如果來新加坡行醫,這裡是唯一一個不需要考當地的行醫資格就能行醫的已開發國家,你只要拿著國內的畢業證、醫師資格證、托福雅思達到一定分數要求,通過面試就可以執業,不過對畢業院校要求較多,國內只有幾所醫學院滿足新加坡的篩選要求。

醫生在新加坡屬於精英階層,大家都是擠破頭要考醫學院。世界上幾乎任何國家,醫學院都是最難考取的。荷蘭有很多優秀的學生申請醫學院,僧多粥少,為了公平起見,只能抽籤決定誰上醫學院......

國內的住院醫規範化培訓是很好的制度,每個國家都在實行這類培訓體系。但最大的問題是醫生收入和職業發展,如果不能解決後者,很多醫生的生活會有很大的問題,尤其在大城市。

中國每年培養的醫生並不少,但據統計,只有 1/6 的畢業生選擇當醫生,很多都轉行,這放在世界上也是一個罕見的現象。

新加坡剛畢業的年輕醫生雖然不能過上豪華的生活,但至少能過一個體面舒適的生活。即便低年薪,醫生的薪資也是比較高的,一般起薪在 40~60 萬人民幣(稅前),這只是起薪。此外,新加坡的個人所得稅只有 10% 左右,比英美等已開發國家要低的多(例如英國,個人所得稅高達 40% )。

如果看到這裡,你羨慕新加坡醫生有一份清閒的工作,那就大錯特錯了。哪個國家的醫生都不會清閒的,從工作強度來說,新加坡醫院的工作強度可能比國內的勞動強度還要大,綜合診所的勞動強度也不比國內社區衛生服務中心低。

不過接下來幾年,很多專科醫生(所謂的專家)可能會比較難找工作,而全科醫生會很吃香。整體來說,全科醫生勞動回報比和職業發展前景都更吸引人。

在國內,隨著老齡化的到來,如果沒有好的全科醫生守門人,國民就醫或將進入更混亂的時代。

今日話題:在國內,以分級診療為契機,進而提升全科醫生的薪資待遇和社會地位,你覺得有望實現嗎?

題圖來源:視覺中國

責任編輯:鍾麗