吳作棟是新加坡第二任總理。他在1990年接任李光耀成為總理後,帶領新加坡走上了另一個巔峰。

然而在接任前,李光耀卻沒有將吳作棟當為繼任第一人選。

即時到最後吳作棟做得相當好,但他依然記得那天李光耀對他的公開「處刑」。這或許不是不和,而是李光耀對接任者的高要求。

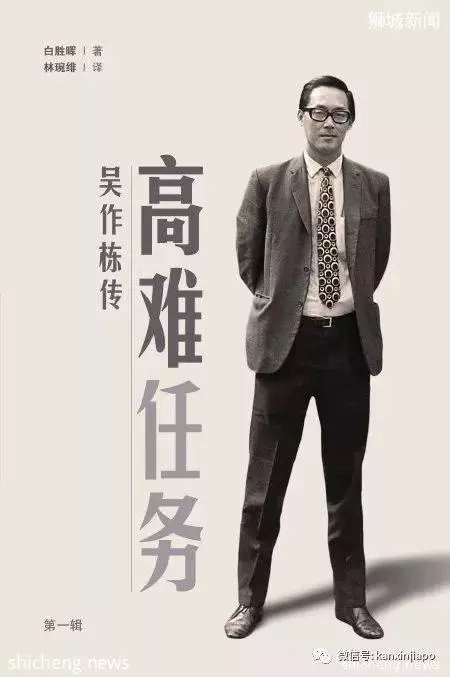

本文摘自白勝暉著作、林琬緋翻譯的《高難任務·吳作棟傳》,由八方文藝工作室授權新加坡眼轉載。

吳作棟安坐在嘉龍劇院最前排的一張紅色軟墊坐席上,這是他這些年來再熟悉不過的座位了。在這一年一度的國慶群眾大會上,他作為新加坡總理李光耀的明顯接班人,總是在1800人的觀眾當中獲配最好的位置。這項全國常年大會,論風格論時長,新加坡都是獨一無二的,也漸漸成了這個國家的傳統,是李光耀就來年的重大挑戰與政策向全國人民發表談話的平台。吳作棟在現場當觀眾已經十餘年了,也養成了一些演說開始前的好習慣。有一點最重要:進劇院之前必得先去一趟洗手間,因為他深知很少有人的內急能承受得了李光耀總理的滔滔演說才能,一個晚上下來,他可以連續用三種語言不間斷地發表足足四個小時的演說。

1988年8月14日這一天也不例外。吳作棟穿著舒適的淺藍色短袖上衣和深色長褲,左右兩邊坐著的是李夫人和內閣同僚陳慶炎。他其實已經大概知道李光耀待會兒準備談些什麼。李光耀都會事先請內閣幾位要員看看有什麼需要補充或者修正的;身為第一副總理,吳作棟已經大略看過講稿。只是眾所周知,李光耀最愛即興發揮、脫稿演說,而吳作棟也很清楚這些臨場發揮的雋言妙語往往也正是整場演說中最精彩最幽默的部分。不過,接下來要出現的狀況,倒是他完全始料不及的。

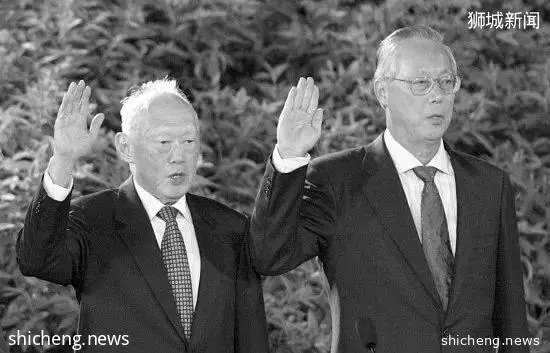

李光耀談了反貪污、生育率、偽西方社會,以及其他不少課題之後,群眾大會演說來到了尾聲。他告訴大家,自己要「冷靜清醒」地作一番總結。他接著說:「沒錯,我們成就斐然。沒錯,我們已經建立起一支團隊能確保政權順利交接。可是我得先聲明一點,因為不想萬一出了什麼差錯大家會怨我。我盡力了,也認為當下形勢這是最好的安排。」而後,李光耀第一次在公開場合上對吳作棟和他同屆的所謂「第二代領袖」一一點評;讓好多人當下為之震驚的是,他毫不諱言地直指吳作棟並非他的首選。他直白地說:「在我心目中,首選是陳慶炎。雖然吳作棟思維更敏銳——他的確如此,是的,非常機智——可是陳慶炎行事更果斷。他會聆聽,吸收各方意見,然後當機立斷做決定。你總不能沒完沒了地聽取意見。聆聽過後,你必須坐下來聽聽自己的良知、自己的判斷,然後說:『好,我們就這麼做!萬一出錯了,我會負起全責。』我告訴吳作棟:『你總是在試著討好所有的人。』甚至對記者,他們對他糾纏不休,而他也總是不厭其煩地一一予以回應。我說:『乾脆別理他們!』」

全場笑了起來。而讓李光耀排在第二位的吳作棟,只能尷尬地陪笑著。事隔30年後第一次對這段往事抒發自己當時的感受,吳作棟坦言,這個突如其來的震撼彈讓他驚呆了。「他說得如此毫無保留,我當下只覺得困惑、震驚,目瞪口呆。我還得承受大會結束後面對一大群人的尷尬場面,得在散場時像木頭一樣地走出去。」他說道,借李光耀在一周後對他的二度嘲諷幽了自己一默。「你還能怎麼樣?人們看著你,跟你握了握手,說聲:你好。除此之外還能說什麼?」團隊中的前線戰友一樣深感納悶。陳慶炎告訴吳作棟:「很不尋常的一次演說,極度不尋常的演說。」《海峽時報》引述賈古瑪說他感到「不解」。李顯龍說不記得自己當下的感受,但笑著說:「當時被點評的所有人,站在他們的立場,我能想像換作是我,當時一定會精神衰弱,惶恐不安。」

吳作棟對老朋友麥馬德說,如果李光耀隔年再如此對待他,他會「拂袖離場」。麥馬德回應:「我會同你一起離開。」麥馬德在淡出政壇後罕見受訪時分享了自己30年前的感受,他說自己深為好友「覺得尷尬」。「這意味著他不是首選,不是原任總理心目中最想要的接班人選。可是這是我們集體達成的共識,同意由吳作棟領導大家,而李光耀也接受了我們的選擇。他為什麼還必須公諸於世,讓人民,讓全新加坡人,甚至讓全世界知道,現在選定的接班人並不是他心目中真正想要的人選?」

這個問題同樣困擾著吳作棟。「我百思不得其解,思索著他為什麼這麼做。」他最終總結出李光耀背後的可能動機。首先,是李光耀在群眾大會上所說的預設前提條件:如果吳作棟失敗了,他不想人民埋怨他選錯人。李光耀一改亞洲地區大多數政治強人的作風,刻意不欽點自己的接班人。吳作棟說:「所以,他想說的是,如今選定的接班人在他看來可能會失敗,也可能並非最理想人選;所以,他不想日後被怪罪。」其次,李光耀有意要拔除吳作棟的總理接班人地位。「這個可能性,在我腦海中閃過無數遍了。」吳作棟幽幽地說著,暴露出他當時對自己地位的信心大受打擊。「我反覆在想的是,他可能試圖藉此操縱和影響,促使團隊重新考慮,將陳慶炎推上首選。也許,他不過就是為其他可能性打開一道門——不是讓他自己,而是讓大家——有個更換人選的機會。」

那一場國慶群眾大會演說就這樣不經意地成為李光耀最令人難忘的其中一場演說,當時著實讓舉國上下震驚不已,因為全國人民都以為領導層接班是老早就決定了的事。更甚的是,才剛在一個月前,1988年7月間,吳作棟在接見到訪的印度尼西亞媒體採訪團時才剛向大家透露,自己對成為下一任總理有十足信心。《雅加達郵報》報道引述吳作棟當時的話說:「我們在兩個月前又開了一次會,我問大家(年輕一代部長)希望由誰充當大家的領導;所有人,包括李准將,重申了對我的信心。所以我其實沒得選擇。」吳作棟口中的「李准將」正是李顯龍。不過報道也提到吳作棟也「急忙補充說政治往往是充滿變數的」。還真是一語成讖。儘管李光耀並未明說要重啟接班人競賽,但他在群眾大會上赤裸裸擺出的硬道理,至少透露了他對吳作棟這個准接班人並不全然滿意。正當吳作棟在這條曲折迂迴的道路上攀爬至臨界峰頂的最後一里路之際,突然迎頭撞上了一道最要命的路障——由他的恩師,何其頑強的李光耀,築起的一道巨大的路障。