新報業媒體信託標誌。(海峽時報)

作者 紅螞蟻團隊

網絡上有個不算太新的用語,叫「自帶bgm」。新加坡有一家機構,最近每次出場不但自帶bgm,還自帶一堆負面新聞。

說的就是近期頻頻被推上風口浪尖的新報業媒體信託。

這家機構還未從今年1月被踢爆的「誇大發行數據事件」徹底緩過來,上周末又迎來一輪新的衝擊波。

新報業今年1月被「誇大發行數據事件」纏身。(聯合早報)

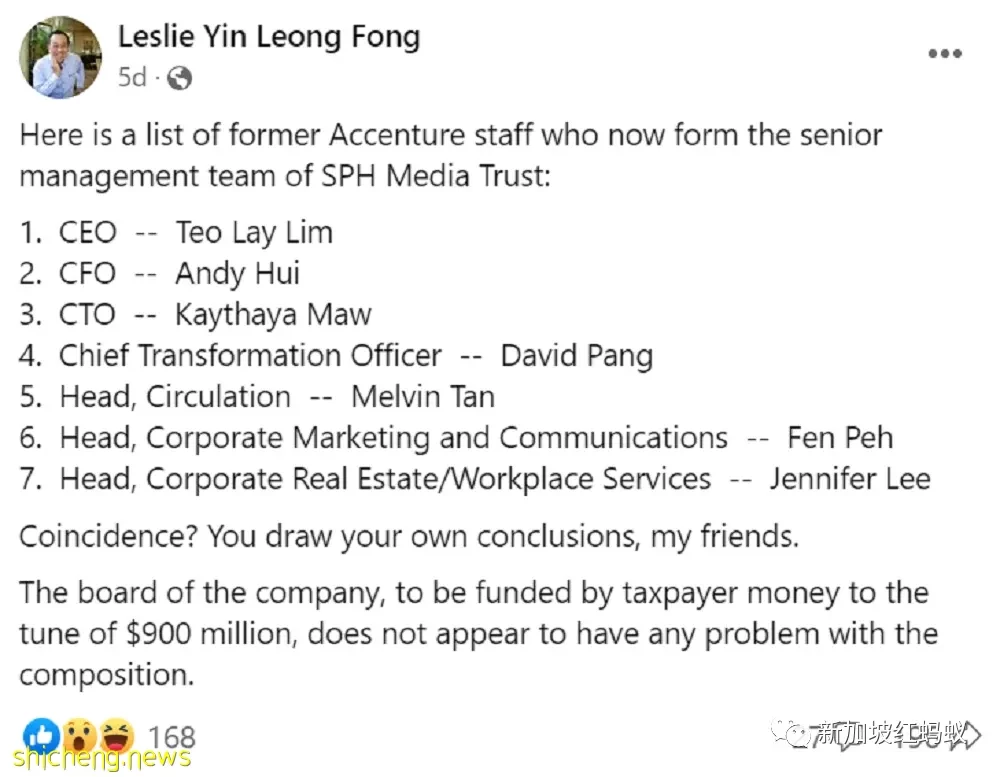

報業控股市場部前高級執行副總裁馮元良上周日(3月5日)在個人臉書發貼文,說發現新報業媒體高層中,有七人曾是埃森哲(Accenture)員工。

這七人包括總裁張麗琳,以及財務長、首席科技官、首席轉型官、發行主管、企業通訊主管、產業與辦公室服務主管。

馮元良3月5日的貼文。(馮元良臉書)

馮元良在臉書上撂話說:

「巧合嗎?我的朋友們,你們自己下定論吧。這家公司將用9億新元納稅人的錢來運營,它的董事局似乎不認為這個高層組合有什麼問題。」

也曾擔任過《海峽時報》總編輯的馮元良點了火,曾是《海峽時報》記者的資深媒體人默樂3月7日又加了一把柴。

除了在她個人的社交媒體上貼文,她在網絡新聞網站MustShareNews上也撰長文將馮元良的貼文「發揚光大」,然後發揮記者與生俱來的「八卦精神」,找舊老闆問他究竟想說啥。

馮告訴默樂,他在「誇大發行數據事件」發生後,反思了老東家的管理方式及相應的公眾問責制,然後就順手查了查到底誰在管理新報業媒體,隨後將查到的名字放上臉書。他認為一家使用納稅人的錢的公司在信息溝通上必須更加透明。

默樂在文中也提到,一家非營利企業的內部管理,已不再是私密信息,而是公眾都有權也想知道的公開信息。

這些信息網上吵得沸沸揚揚,看官議論紛紛,但是幾天下來,新報業媒體都以沉默是金的姿態,毫無動靜。

一直到周四晚上(3月9日),新報業媒體終於由人事部主管向全體職員發出聲明,也算是回應了江湖傳聞。

《聯合早報》和《海峽時報》第一時間報道。

新報業媒體開始運作以來聘請了21人加入高級領導行列,其中六位曾在國際科技公司埃森哲工作,其餘15人皆來自其他機構。新報業在內部電郵中說,這些任命都是經過仔細評估後決定的。

看起來,老媒體人馮元良收集到的資料還算準確。新報業媒體確實有和總裁張麗琳在相同公司工作過的人。天下就是這麼大,世界就是這麼小,一家公司里有些相同「出處」的人,在許多出現內部改革的公司極為常見。

埃森哲是一家提供戰略、諮詢、信息技術和運營服務及解決方案的科技公司,媒體行業要科技轉型,聘請懂科技的高管看起來似乎合情合理。畢竟又不是要他們從事總編輯或新聞內容相關的領導工作。

埃森哲除了科技相關的工作了得,看來對企業通訊、產業與辦公室服務等,也有獨到的能力。

此事件的尷尬之處在於「歷史重演」:又是等到外人爆料且在網上鬧得沸沸揚揚後,新報業才出來做內部澄清。

像這類內部高層任命,既然像聲明中所說,是經過仔細評估尋到最佳人選,大可儘早坦蕩蕩公諸於世,沒必要沉默不語。

更尷尬的還有新報業現有的身份。

它的前身報業控股是一家上市機構,以往評論它的人不在少數,並非所有人都愛之深責之切。

如今轉為非營利性質的信託機構,花的是納稅人的錢,更是頻頻在國會上被點名。現在,它已經成為執政黨和反對黨議員都共同關心的對象。

反對黨議員還問過新聞及通訊部長,新報業媒體印過多而不得不銷毀的報份,一共用掉多少斤兩的紙張,會否危害環境,連環保角度都有!

通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明2月6日在國會口頭答覆議員詢問時強調,政府決定資助新報業媒體的理由依然成立,當局評估應投資在新報業媒體科技與能力發展的金額也仍然合理。(聯合早報)

有一天若有雇員投訴新報業廁所有問題,會不會也被議員當作員工福利或工作安全範疇的問題,提上國會議程? 新報業如今不只是一家新聞機構,簡直成了一不下心就會成為新聞的機構。

不少新加坡人都是新聞讀者,這層「讀者」加上「納稅人」的身份,讓很多人都手握倚天劍,隨時鋒芒畢露,新報業發生的大小事都可以拿放大鏡來仔細檢視、評頭論足一番。

在這種風高浪急的時刻,這家新報業機構沒有理由不更打起精神,意識到十面埋伏的逆境里,不能一味「無招勝有招」,天下武功終究唯快不破。

新報業媒體信託總部外觀。(聯合早報)

像紅螞蟻這樣煽風點火的傢伙既然多,那新報業媒體最好就要醒目做人、坦坦蕩蕩、實事論事才是上策。

出現公信力危機時,這家機構必須比其他「有心人」更快出來澄清,將大事化小、小事化無。不然,它旗下的報紙記者們以後在別人遇到危機時,也羽扇綸巾,指點江山?

馮元良的貼文在5日下午發布、默樂的文章在7日晚刊登,新報業的澄清到了9日晚才發出,間隔了四天。

一碗熱乎乎等著救急的粥,熬了四天才慢條斯理端出來,黃花菜早就涼了。