香港教育到底出了什麼問題?

香港暴亂發生以來,大家都在思考,香港到底出了什麼問題。隨著局勢的發展,現在暴露出香港的政治、教育、傳媒、司法等方領域存在相當大的漏洞。

7月21日,香港示威者衝進中聯辦,侮辱國徽、塗鴉「支那」等辱國字眼

1名黑衣男子8月3日在眾人打傘掩護下扯下國旗並扔入海中

早前,香港立法會就《國歌法》本地立法舉行公聽會

「學聯」主席張倩盈狂言「一聽到國歌就想嘔」

暴亂頭目黃之鋒(左)和周庭「上午被抓、下午保釋」

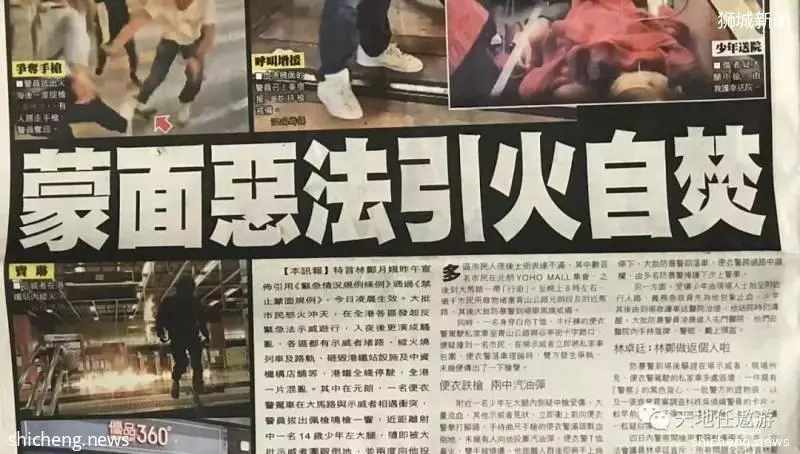

毒媒《X果日報》將《禁止蒙面規例》歪曲為「蒙面惡法引火自焚」

BBC主持人:你們問中國要一項連英國人都從未賦予你們的權利?

- 香港議員笑容逐漸僵硬

香港「病」了,首先是教育「病」了。部分老師不像老師,誤人子弟;部分學生不像學生,聚嘯街頭,目無法紀。亂港集團九月開學後再搞罷課,以孩子們的學業與前途為賭注,牟取骯髒的政治利益,用心歹毒、手段兇殘。

殖民教育留下的陰影

眾所周知,在回歸之前,香港曾有100多年的英國殖民歷史。1949年新中國成立後,英國政府為強化英國在香港的影響力,港英政府開始按照英國「子民教育」模式培養華人學生,在教學語言上推動英語成為教學的主導語言。

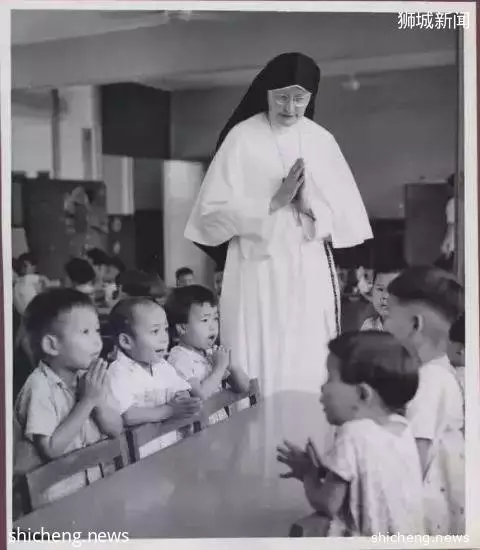

1962年香港幼稚園

到了20世紀70年代,香港開始推行中小學免費教育,學校課程由當時教育署輔導示學處的督學及有經驗的教師編寫。當時港英政府為了便於管治,拒絕在香港的歷史課程中加入可能形成民族認同感和引起民族感情的內容。

1971年9月30日,港英政府出台《教育條例》,明確規定師生在校內嚴禁使用「祖國」「民族」「國籍」等詞語,同時迴避中國歷史尤其是中國近代史,美化英國統治歷史,強調英國制度和文化的優越性等。

1997年回歸之後,香港在「一國兩制」前提下仍保有極大的自由,這種自由也體現在教育上。教材、教學體系還是以英式為主,殖民教育的方式沒有從根本上得到改變。

通識教育淪為「政治洗腦」

2009年,通識教育被引入香港高中,在2012年成為香港版「高考」DSE(香港中學文憑考試)的核心科目。

通識教育科共有三大範疇「自我與個人成長」「社會與文化」「科學、科技與環境」,下設六個子單元:

通識教育最初立意本是好的,讓學生可以早點接觸社會上的知識,培養學生獨立思考以及批判性思維。但是在執行的過程中,這門課完全跑偏了。

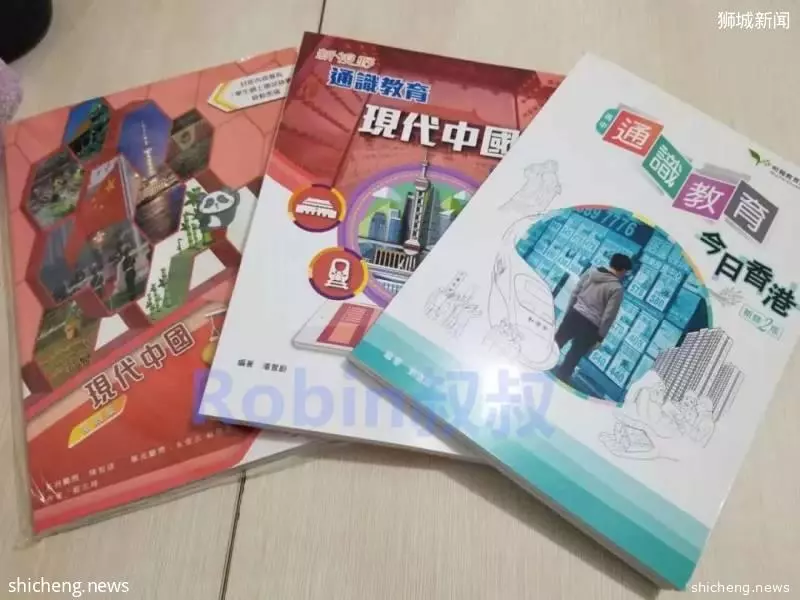

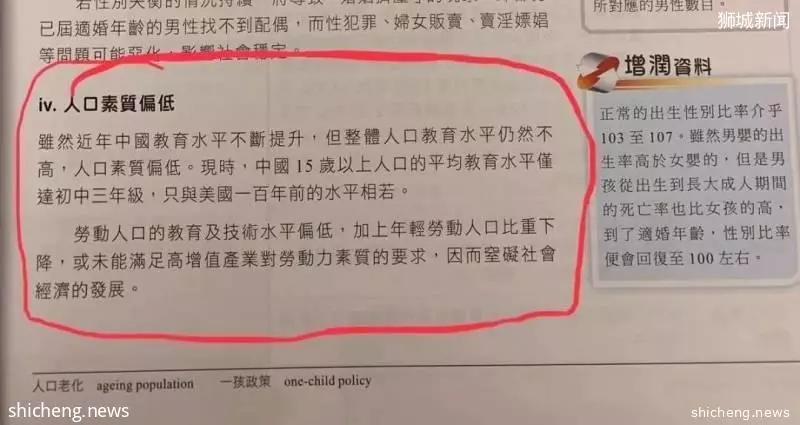

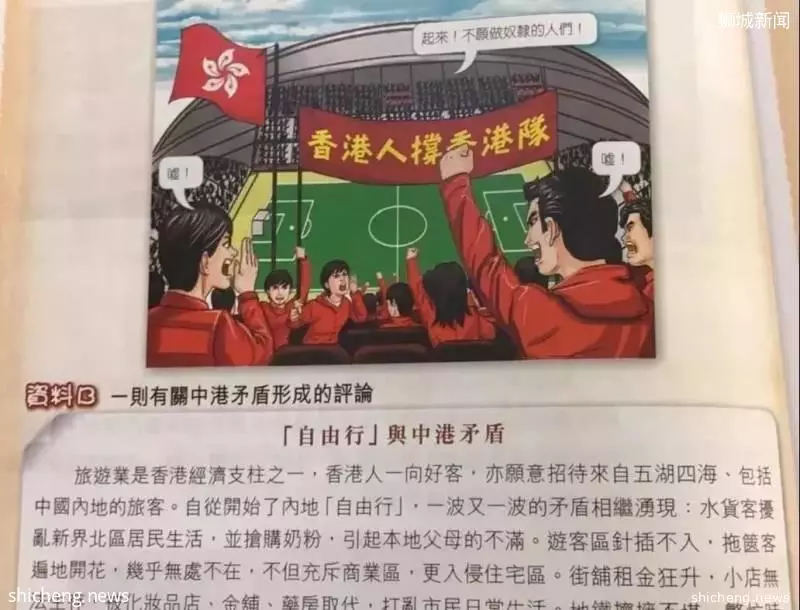

從家長以及網友曝光的通識課教材來看,《今日香港》和《現代中國》這兩冊通識課本內充斥著大量抹黑中國、宣揚西方價值觀、鼓吹「占中」等內容。

且看通識教材如何顛倒黑白:

香港回歸祖國後,「一國兩制」落地生根。對於香港在「一國兩制」下取得的成就,通識教材卻不提及,反倒通過援引「律師」和「市民」意見等,歪曲香港實際的政治、司法和社會狀況,唱衰質疑「一國兩制」,乃至用「兩制」壓制「一國」,讓青少年很難養成正確的國家觀念。

對內地發展負面評價

挑起香港與內地矛盾

說到底,香港會淪落到如今的局面,其根源就是香港的教育問題。雖然香港已回歸22年,但部分人心並沒有隨著主權移交而全面回歸。

去殖民化和愛國主義教育缺失,導致香港當代年輕人,對祖國的發展和歷史認識不清,缺乏民族認同感和愛國精神。

而在香港旁有著這樣一個國家,同為亞洲四小龍之一,同樣有被英國殖民的歷史,一個華人執政的國家——新加坡。不同的是新加坡對愛國教育尤為重視。

新加坡的愛國教育

新加坡的愛國教育注重從兒童抓起

我們一起看看新加坡的愛國教育,在幼兒園和中小學裡面是怎樣普及的。

國 歌

新加坡從幼兒園開始,到小學中學,每天早上都有全體一起唱國歌時間。

因為新加坡國歌是馬來文,所以華人小朋友雙語之外能接觸馬來文的機會也是常有的。學校小朋友過個生日,生日快樂歌也是英文/華文/馬來文通通都要來一遍。

好公民課程

新加坡小學有好公民的課程通過三個主題,即身份、人際關係及如何做出抉擇向學生灌輸堅毅不屈、和諧、尊重、正直、關愛和責任感的核心價值觀。引導學生從自我、家庭、學校、社會乃至國家和世界的層面實踐好公民的理念。

國 旗

每年的7月開始,全新加坡就開始全島裝點,國旗在全島飄揚,最典型的祖屋外都開始掛國旗。

就是說小朋友們牽著家人的手,走在路上抬頭都是國旗!幸福感滿滿~

在新加坡的多元種族文化下,宗教建築懸掛的國旗也是特別醒目

小學生在學校每天都要接受升國旗教育,長年累月,在幼小的心靈中根深蒂固地樹立對國旗、對國家的神聖感、自豪感和責任感,以及為了國旗、國家的榮譽和尊嚴不惜為之犧牲的獻身感。

新加坡政府為了加強青少年學生的愛國意識教育,還實行國民服兵役制度。新加坡法律規定,每個男性公民都要服兵役,高中畢業必須接受服兵役兩年後才能升入大學或就業。退役後,進入戰備役,但每年仍須回軍營參加兩周的軍訓。因此,新加坡人普遍有一種「為國家安全而獻身」的責任感和神聖感。

此外,根據法律規定,不遵守議定書中國歌的相關規定,可能導致1000新元的罰款。

超越課堂的愛國主義教育場所

在新加坡,愛國主義教育不是課堂上空洞的說教,而是把愛國主義與社會實際相結合,開放法定機構,把愛國主義教育融於新加坡實際的國情中,讓學生感同身受。

Parliament of Singapore(國會大廈),Urban Redevelopment Bureau (類似我們的城市規劃局),City Gallery(城市展覽館) ,HDB(Housing Development Board)(類似我們的房地產局),Newater Factory(新生水廠)等地方都成了學生接受愛國教育的重要場所。

新加坡這種將愛國主義教育更多地放置於課堂之外的現實展廳是值得學習的。

拋開課本,跨越課堂,讓孩子們從小節約資源,關注身邊人,關愛社區,培養孩子們的憂患意識和愛國意識,弘揚民族精神,使其意識到自己對國家的責任、對民族的義務,意識到自己的歷史使命。