700年的新加坡歷史,濃縮成一小時的五幕劇。製作團隊用了哪些神奇的技術來幫忙說故事?

《開埠兩百年》室內展覽「時空旅者」的第五幕講述新加坡建國史。公眾撐著傘走進一場室內雨,重回到1968年的國慶慶典,讓許多人印象深刻。

「所有的學生、國民服役人員和公眾都在傾盆大雨中觀看慶典,沒有人離去。這好像就成為了我們一種堅韌不拔的象徵。

這是我們有歸屬感的地方,這是我們要留守的地方,不論如何,我們都不會離去。」

——創意總監,張泰洋

如何打造室內雨景?

要打造雨中即景並不容易。項目工程師楊利平說,團隊今年2月開始施工,建造一個循環系統,讓每次降下的150公升雨水能再循環使用。

「天花板上面我們其實安裝很多軟管,軟管上面有一些滴頭,當水經過這些滴頭,就會營造下雨的情節。

地板上面,我們也是用了EDPM,是一個很好的材料讓雨可以直接滲透。

底下是一個小的水池,水池安裝一些斜板,讓水集中在前面,然後這些水會經過過濾器,把它弄乾凈之後,再回到工業塑料桶。

這個塑料桶就會把水抽到上面營造下一個下雨的情節。」

——項目工程師,楊利平

觀眾席怎麼轉動起來?

第三幕講述20世紀初新加坡進入工業化時代,旋轉的觀眾席和全景螢幕呈現了極佳的視覺效果,也讓訪客感到新奇。

為了打造這幕景,團隊在觀眾席下方安裝了一個直徑11米的圓形鐵架,由72個輪子支撐,在電腦系統的操控下啟動和暫停,還能瞬時鐘和逆時鐘方向轉動。

第三幕的全景影像也用了八台投影機來完成。技術顧問兼系統設計師餘思行說,他們得實地調整畫面的銜接處,而現場的光亮程度、螢幕的收光質地都必須納入考量。

為了讓旁白更顯逼真,他們也利用了環繞音響科技,讓聲音跟著觀眾席一起轉動。

輸送帶也派上用場

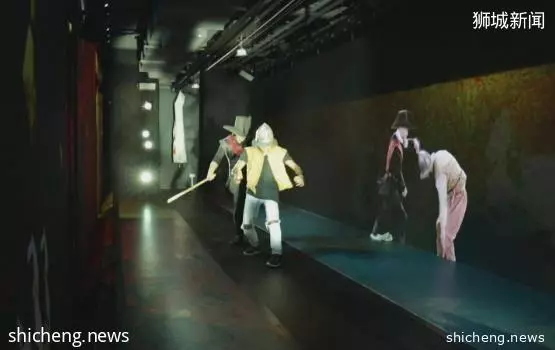

「時空旅者」的第一幕講述萊佛士登陸新加坡前的500年歷史,利用真人演出結合多媒體投影,呈現一場視覺饗宴。

演員們不只需要在台上走位,還得在19米長的輸送帶上跑動和打鬥,難度不小,安全措施也得做足。

「我要找的是能夠行動自如,能夠帶出人物角色感覺的人。當然,這些表演者必須有足夠的自信來詮釋這些角色。」

—導演,林有明

文物也能活靈活現

《開埠兩百年》展覽還有一個戶外的「歷史尋蹤」展覽 ,通過八個亭子,展出各式各樣的文物、地圖、文字甚至種子和花卉,從地理位置的角度勾勒出新加坡的歷史發展。

其中,「東方貿易中心」這個亭子展示了14件文物複製品,其中四件內有乾坤,利用手機掃一掃二維碼,就能看到一個擴充實境(AR)的動畫圖像。

「我們也指定說列印的時候,我們就把他列印成白色,因為我們不要讓人家用一種看博物館的文物的那種眼光去看這個東西。

主要還是要人家保留那個概念說這些都是過去的一些貿易商品。」

—策展人,張越翔