(黎曉昕製圖)

作者 黎曉昕

如果說新加坡有個地區,兔子、松鼠和孔雀滿街亂跳,蟻粉們知道這是新加坡的什麼地方嗎?

紅螞蟻從小到大只在卡通片看過這樣的情景,想不到最近到烏節路一帶跑步減肥時,還真的碰上了這些動物們在那裡「齊聚一堂」。

其實,這些都是地名:

「兔子」路(Jalan Arnap)

「蝙蝠」路(Jalan Kelawar)

「孔雀」彎( Lengkok Merak)

如果紅螞蟻生活在1830年代,然後也選擇在這幾條街上大批出沒,說不定現在也有條「紅螞蟻路」。

新加坡地名真的非常豐富有趣,每個地名不僅承載著島國發展演變的歷史,更體現了島國多元種族的文化特徵。「新加坡地名印記」的第一篇,就帶大家一起去見識哪些地名源自動物或植物。

(黎曉昕製圖)

以動物命名的地點 一、實龍崗(Serangoon)—— 源自鷺鷥或敲鑼趕老虎 坊間有一種說法是,實龍崗河本來有許多鷺鷥(Ranggong)棲息,Serangoon是由一種鷺鷥的馬來名稱「Sa Ranggong」以訛傳訛而來」。據說這種鳥類體型小,一身黑白色羽毛,它究竟長什麼樣子已無從查證。

另一種說法則是,當地居民敲鑼打鼓驅趕老虎。馬來語「Serang dengan gong」的意思就是「敲鑼來嚇跑」的意思,說快一些聽起來就是「Serangoon」。 實龍崗路最早於1828年出現在地圖上,是新加坡最早的馬路之一。實龍崗路將實龍崗河、梧槽河與加冷河連接起來,是南下北上的一條必經之路。實龍崗的一端是印度人聚集處,另一端則是潮州人的村落。二戰結束後,實龍崗路上段一帶成了潮州人和天主教徒的聚居地。

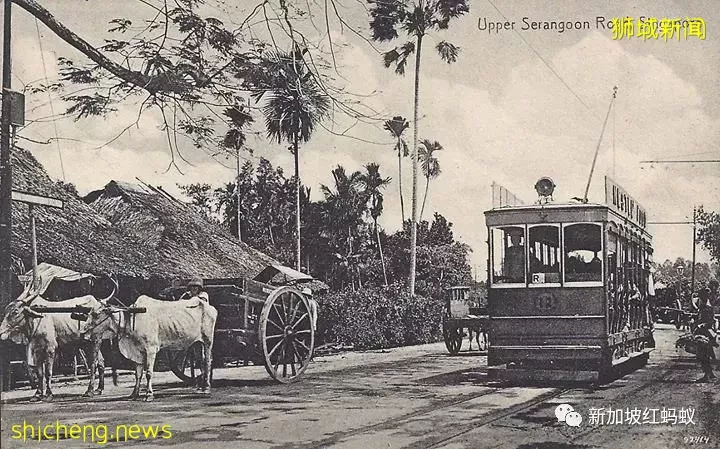

照片攝於實龍崗路上段。20世紀初,新加坡共有六條電車軌道,其中一條連接實龍崗路和加冷路。其他包括直落布蘭雅路至吉寶路、丹戎巴葛路至芽籠路、安森路至約翰斯頓碼頭、勿拉士峇沙路至實龍崗路,以及諧街至登路。(Wordpress)

二、巴弗羅路(Buffalo Road)—— 源自水牛

巴弗羅路就位於我們熟悉的小印度。 小印度早期有個牛隻交易場,因此這一帶有不少馬路的名稱都與牛有關。巴弗羅路(Buffalo Road)顧名思義,就是源自英語的Buffalo(水牛)。另外,這裡還有加寶路(Kerbau Road)和倫布路(Lembu Road)也與牛隻有關。馬來語「Kerbau」指的是水牛,Lembu則指的是牛。

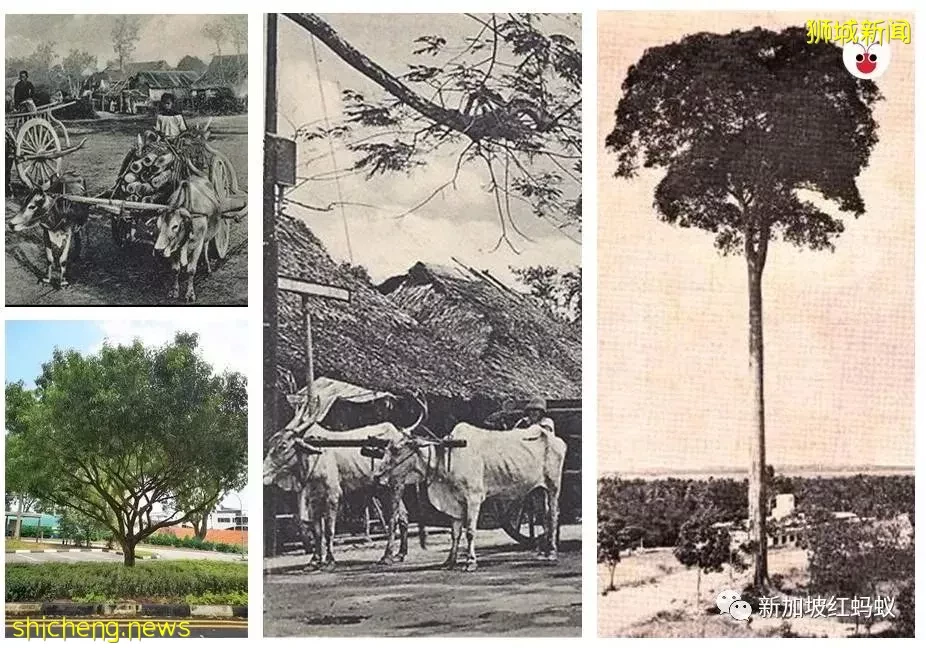

牛隻和水牛是新加坡最早的交通工具。18至19世紀期間,無論是載人、載貨或載水,全都得靠它們。(Roots.sg)

三、惹蘭安納 Jalan Arnap —— 源自兔子

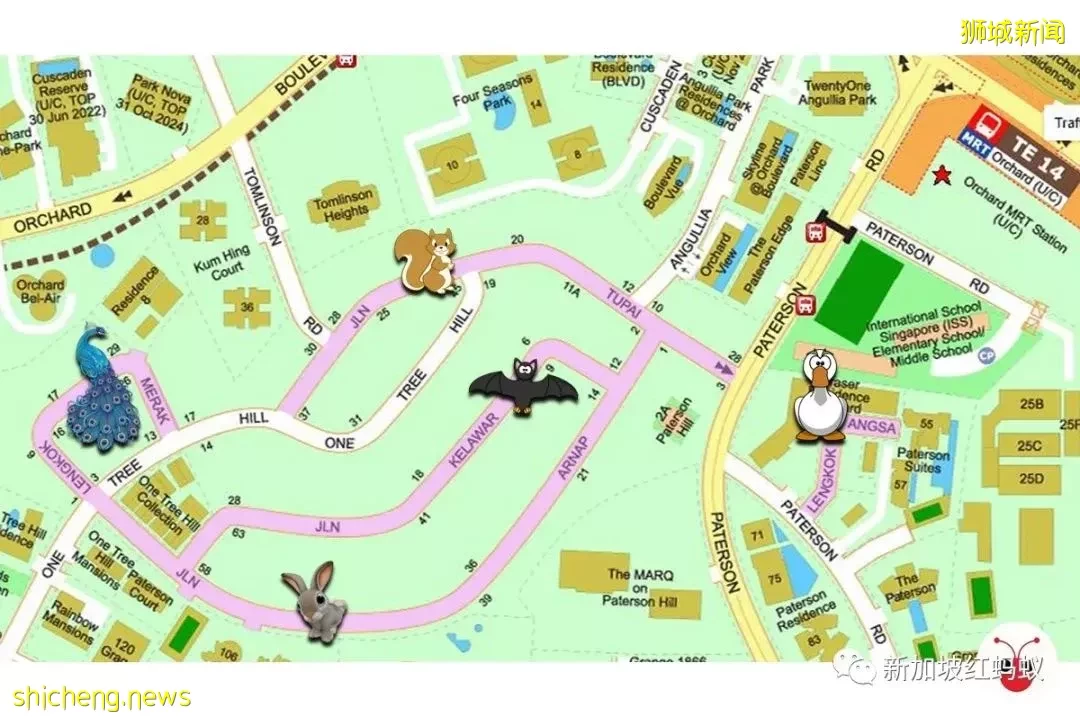

馬來話「Arnap」指的是兔子。這個地方就位於烏節路一帶格蘭芝路(Granges Road)附近。 毗鄰的街道都以動物命名:惹蘭克拉哇(Jalan Kelawar,「蝙蝠」路)、惹蘭都派(Jalan Tupai,「松鼠」路)、麟谷安沙(Lengkok Angsa,「鵝」彎),還有麟谷美叻( Lengkok Merak,「孔雀」彎)等。

估計這一帶早期是不少動物們的快樂天堂,畢竟烏節路(英語指的就是「果園」)附近有許多果園,盛產可供動物們大快朵頤的美味果實。

惹蘭安納 (Jalan Arnap)、惹蘭克拉哇(Jalan Kelawar)、惹蘭都派(Jalan Tupai)、麟谷安沙(Lengkok Angsa)和麟谷美叻( Lengkok Merak)都在毗鄰。(Street directory)

以植物命名的地點 一、樟宜(Changi)—— 源自樟宜樹

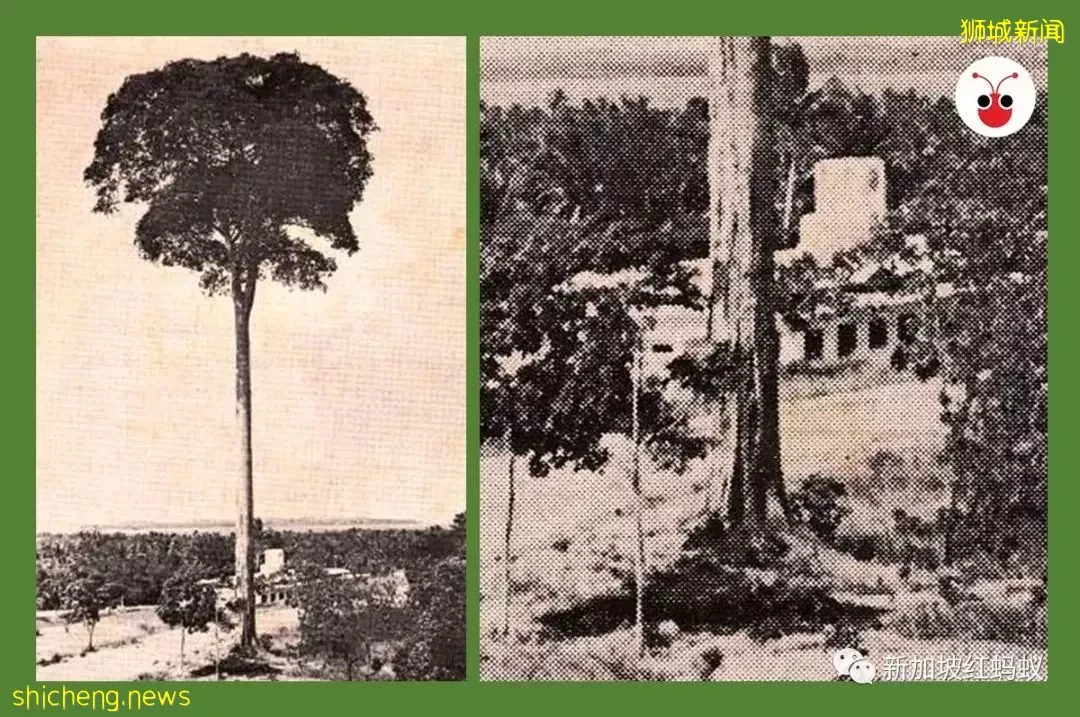

「樟宜」是一種樹的名字。這一帶早期栽種了大量的樟宜樹,其中一棵高達76米的百年樟宜樹,成了當時的地標,也成了該地區的名字。

整整一世紀,這棵參天大樹都被標註在地圖上,直到二戰期間,由於擔心被日軍炮兵用來作為測距的參照物,英軍就趕緊把樹給砍了。

當年位於樟宜一帶的百年樟宜樹的高度非常具有辨識度,周圍的屋子和樹木(右圖)與之相比,都顯得渺小。(habitatnews)

二、淡濱尼(Tampines)—— 源自鐵樹

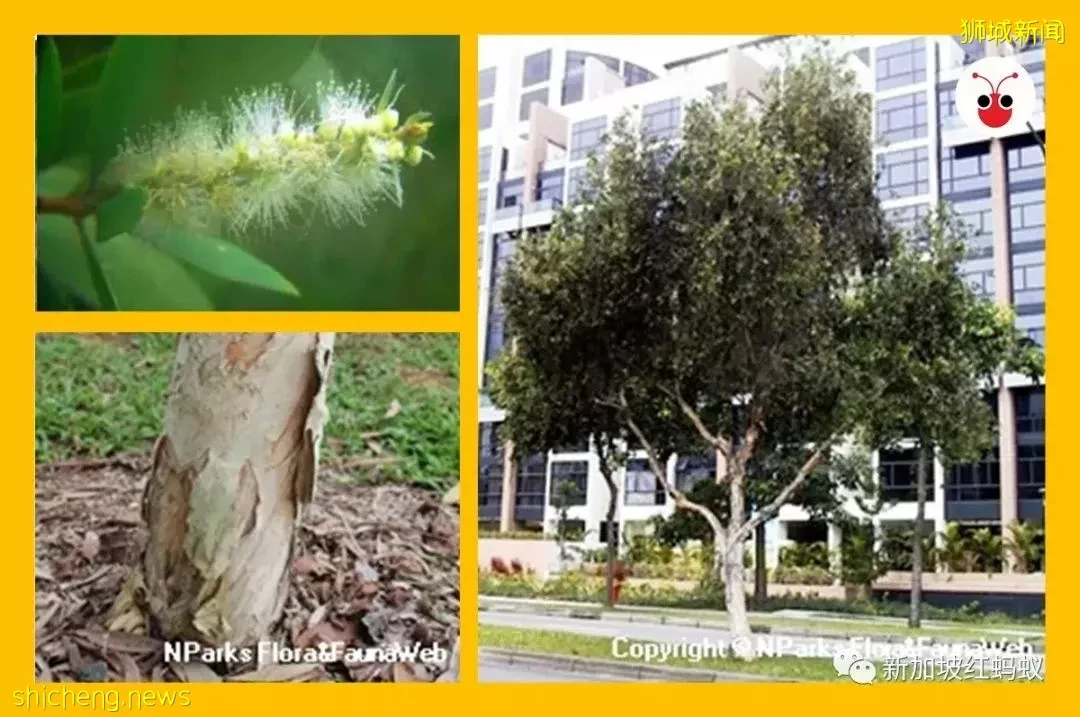

「Tampines」源自馬來語的「Tempinis」,指的是強硬耐久的長葉子鵲腎樹,俗稱為鐵樹。

在20世紀初,這裡原本是一大片長葉鵲腎樹樹林,這種樹在馬來半島屬於最優質的木材之一。由於廣泛被砍伐使用,到了1960年代時,這片鵲腎樹樹林全被砍伐乾淨了。

淡濱尼樹的植物學名為「Strebulus Elongate」,葉長、樹幹和樹葉破損後會滲出奶白色液體。(聯合早報)

三、甘榜格南(Kampong Glam)—— 源自格南樹

馬來語「kampong」指的是村莊、「Glam」(又寫為Gelam)則是格南樹。這一帶早期種滿了這類長葉千層白樹,因此萊佛士將這裡取名為甘榜格南。格南樹用途廣,居民常用它的木頭來造船、用葉子來製成藥油,果子曬乾碾碎後,可以製成黑胡椒粉。

格南樹的葉子具抗菌、抗炎和鎮痛的特性,可治燒傷、感冒、消化不良、流感和疼痛。(國家公園局)

四、武吉知馬(Bukit Timah)—— 源自雨林樹或錫山

馬來語「Bukit Timah」指的是錫山,但這個地方其實沒有錫。至於以往是不是產量不多瞬間被挖光,則無從查證考究。另一個較為可信的說法,則是「Timah」其實是「Temak」的音誤,而「Pokok Temak」剛好就是這一帶常見的高大雨林樹。

「Temak」的學名叫Shorea Curtisii,這種雨林樹最高可長到20層樓高,是實惠的木材樹。(國家公園局)

五、萬禮(Mandai)—— 源自一種樹或人們洗澡的河流

萬禮的名稱可追溯到1828年由殖民地政府官員富蘭克林和傑克遜所設計的新加坡發展計劃(Franklin and Jackson Plan of Singapore)。

當時在他們所繪製的地圖上,已有標註「萬禮河」(R. Mandi)。在這之前的舊地圖裡,這一帶則被標註為「萬禮山」(Bt. Mandai)。

據說這裡的地名源自「Pokok Mandai」這種樹,不過也有可能是人們將「Mandi」誤稱為「Mandai」。馬來語「Mandi」指的是洗澡,意味著當時的村民可能將這裡的河流當成「公共澡堂」。

萬禮公園連道環境清幽。(維基百科)

六、三巴旺(Sembawang)—— 源自三巴旺樹

三巴旺樹的植物學名為「Mesua Ferruginea」,一般生長在溪流邊,最高能生長至30米。這一帶早期有許多三巴旺樹,因而得名。

1830年,殖民政府委任菲利普·傑克遜中尉(Lieutenant Philip Jackson)開發這一區。他在繪製的地圖上將這裡的河流標為「雙溪三巴旺」(River Tambuwang), 現被寫成「Sungei Sembawang」,相信就是因為這裡種有三巴旺樹。

到了20世紀初,三巴旺地區出現了我國最早的橡膠種植園。1928年,英殖民政府在三巴旺興建海軍基地後,這裡就成了禁區。

據說現在到三巴旺公園停車場還能看到一棵三巴旺樹。(網際網路)