在當今的國際社會中,恐怕我們沒有對於任何一個國家的感情像新加坡這樣複雜。在新加坡,華人數量超七成,然而在外交活動中,新加坡卻偏向歐美國家。

雖然出於自身利益的考量,新加坡有時在國際社會的一些行為對國人來講難以接受,但是無論國際政治因素如何影響,同根同源血濃於水的民族情感都不可避免的影響著兩國的關係。其獨特的地理、歷史因素,使之在發展過程中不得不經歷著難解難分的血淚史。

從地圖上我們可以清晰的看到:新加坡位於馬六甲海峽的東南部,馬六甲海峽是西北寬而東南窄,其西北端較寬有數百千米,而東南端最窄處則僅為37千米,新加坡是馬六甲的咽喉,扼守了整個馬六甲海峽。

經馬六甲海峽是世界上最繁忙的航線,由此進入南中國海的油輪數量是蘇伊士運河、巴拿馬運河的數倍。

馬六甲海峽

馬六甲海峽是當之無愧的「海上十字樓口」,對於東亞國家,尤其是日韓等資源匱乏的國家來講,馬六甲是最主要的能源運輸通道,對於國家的能源安全十分重要,是維繫國家安全的"海上生命線"。

因此,其獨特的地理位置是兵家必爭之地,因為一旦控制了這個關鍵點就可以在一定程度控制商業要素和能源的流動。而石油是為工業之血,任何一個現代失去了石油都會陷入癱瘓。

不僅如此,多條重要航線的經過也使得新加坡發展迅速,雖然國土面積狹小,但是其經濟總量卻與馬來西亞相當。

馬六甲海峽

在明朝鄭和下西洋時期,引發了第一次華人的移民高潮。而當時明朝的朝貢體系中包含了當時的東南亞,當地的王國都尊中國為宗主國,十分尊重當地華人,因此當時「下南洋」討生路的人不在少數,即使後代厲行海禁和閉關鎖國也難以杜絕。

在十九世紀,在新加坡殖民統治的英國當局為了發展經濟,招募了大量勞工,其中很多勞工都來自中國的廣東、福建地區。這些勞工中很多人都留在了當地,因此,當地生活著大量的華人。

1957年,馬來半島掀起民族獨立運動,脫離了英國當局的殖民統治,隨後馬來亞聯合邦成立。1961年,經過談判,馬來亞、新加坡、沙巴和沙撈越同意了東姑提出的四個政治實體一起構建「馬來西亞聯邦」的構想。1963年,通過全民公投,新加坡正式加入馬來西亞。

馬來亞聯合邦

然而,新加坡併入馬來西亞後,與中央政府在政治和經濟上都產生了矛盾。而1964年發生的種族暴亂使得「馬來人至上」這一理念甚囂至上,這進一步加劇了當時華人和其他民族的矛盾。

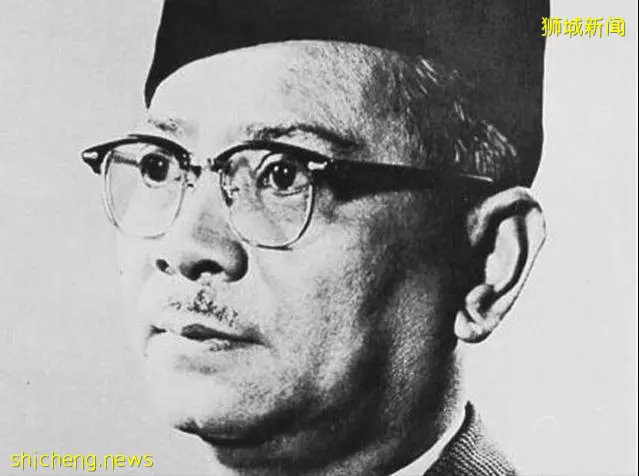

時任的首相東姑阿都拉曼此時則認為華人會威脅國家,華人可能會奪取執政權,進而主宰馬來西亞的政治及經濟,因而有必要採取措施阻止這些事情的發生。

他認為,解決兩個族群衝突的最好辦法就是把以華人為主體的新加坡獨立出去,以此來保證馬來族對馬來西亞的統治。於是,通過修憲將新加坡驅逐出馬來西亞。

東姑阿都拉曼

雖然在大多數人看來,馬來西亞將新加坡排除在外是很不明智的,畢竟擁有一個繁榮的海港對於一個國家的發展無疑具有極大的帶動作用:港口帶來發展機遇的同時也可以與其他國家互通有無,為國家建設提供更好的物質基礎。

但是按照東姑的邏輯,馬來西亞把新加坡排除出聯邦的原因也很簡單,就是因為新加坡的華人數量太大,又占有大量社會財富,具有很大的政治影響力。如果新加坡仍然存在於在馬來西亞聯邦,那麼,馬來人相對華人來說,沒有數量上的優勢。此時的華人占了整個馬來西亞聯邦近一半人口。

馬來土著普遍很窮、因此教育水平低,而當地華人普遍聚居在大城市,重視教育,又普遍經商生活富裕,而且華人數量龐大,這樣一來,華人就具有了取得馬來西亞執政權的可能性。而這正是當時領導獨立運動的東姑阿都拉曼所決不能允許的。

馬來人

東姑的設想是建立「馬來人的馬來西亞」,而李光耀則希望建立「馬來西亞人的馬來西亞」,口號只有數字之差但是實際內容卻相差甚遠。

馬來人是東南亞的一個民族,而馬來西亞人是一個地緣群體,其範圍涵蓋了前者,是生活在馬來西亞的全體人的總稱,這其中當然也包含了數量眾多的華人。兩者的政治願景看似相似實則是難以調和的對立。這個矛盾最終導致了新加坡被排除在了馬來西亞之外。

李光耀和東姑阿都拉曼

新加坡擁有大量華人,無論國際形勢如何影響,血濃於水的民族情感始終都不可避免的影響著兩國的關係。

在艱苦卓絕的抗日戰爭中,生活在新加坡的華人不僅積極籌集資金支援抗戰,很多青年還加入了東南亞的華僑組成的南僑機工團,為修建和維護滇緬公路付出了巨大的犧牲,極大保證了後勤補給的通暢,有力支持了抗戰,在抗日戰爭中做出來不可磨滅的貢獻。

滇緬公路

而在上世紀以來,我國與新加坡的關係卻時常不和。新加坡是東南亞各國最後一個與新中國建交的國家;新加坡國父李光耀也在接受採訪時明確提出「自己不是中國人,自己是華人」。

並且,從1975年開始,新加坡軍隊就在台灣參與代號為「星光行動」的軍事演習;16年新加坡裝甲車被香港當局扣押事件,也使得兩國關係一度陷入波折。

然而新加坡卻並不總是迎合西方,1993年,鞭打美國少年邁克菲事件,使得美國政府十分不滿。2004年,新加坡在聯合國公開反對台獨;2005年處死澳洲籍毒販,澳洲舉國震怒,前總理惠特蘭甚至公開罵新加坡是個「流氓華人港口城市」。

新加坡鞭刑示意

由於新加坡獨特的地理位置,遏守馬六甲海峽,而北方卻無險可守,想要獲得安全,就必須依靠強大的海軍力量。

在英國殖民時期,新加坡作為其「遠東的直布羅陀要塞」,保證其安全的基礎並不是海岸炮台和陸上駐軍,而是英國強大的海軍實力,世界範圍內的海洋霸權。現在新加坡不可能發展一支足夠強大的艦隊來建立起全球海洋霸權,因此,為了維護其國土安全,就必須做兩手準備。

一方面就是讓自己成為「毒蝦」,這個毒蝦論的提出者是新加坡國父按照新加坡國父李光耀的說法,新加坡要做一個「毒蝦」,雖然體格小,但是又由劇毒,使得大魚不敢將其一口吞下吃掉。

為了確保自己的「毒蝦」身份,新加坡建國以來一直不斷加大軍事投入,把自己武裝成東南亞的「以色列」,新加坡雖小,但是軍事實力不容小覷。

單就其海軍來講,擁有6艘可畏級護衛艦,該型護衛艦性能遠超其他東南亞國家現役的的水面艦艇,這可以有力威懾力周邊國家。另一方面就是尋求大國的庇護。而當今,其尋求庇護的對象就是自封為「世界警察」的美國。

美國當今擁有總噸位全球第一的海軍力量,擁有全球範圍內的海洋霸權,美國海軍擁有11艘航母,9艘兩棲攻擊艦,91艘驅逐艦和巡洋艦,66艘核潛艇,總噸位遠超排名緊隨其後的中俄兩國。

此外美國目前還擁有分布在全球各地的海外軍事基地374個,在外常駐軍達30萬人,因此新加坡向美國尋求庇護是一個絕佳的選擇。所以新加坡在外交活動中偏向西方的目的也很明確,因為這樣可以獲得歐美國家的支持,為國家發展和安全創造更大的利益。

英國前首相帕麥斯頓(一譯巴麥尊)說過這麼一句話:一個國家沒有永遠的朋友,只有永遠的利益。國家間的關係只是一種純粹的利益關係。

曾有學者將國家人格化,用人際關係的邏輯看待國際關係,這種觀點就很不嚴謹,因為國與國之間只有利益,人際交往中不利己的奉獻在國際關係中是不可能存在的,一個國家的外交活動靠的是理性而不是感性。

國家間有共同利益,就可以開展合作;兩國利益衝突,矛盾就不可避免。因此我們也不能站在道德的層面評判新加坡人的外交行為。

新加坡其實並不是偏向西方,本質上是偏向自身利益,由於其獨特的地理位置使其只能在在各個大國之間的夾縫中求生存,因此新加坡的行為只是為了實現自身利益的最大化。

如果有一天,中國足夠強大,能夠為新加坡提供安全保證,新加坡一樣會毫不猶豫的偏向於中國。民族情感最多只能影響國家外交活動,而國家利益最終決定了一個國家的外交活動。

發帖時間: 新加坡新聞