新加坡位於馬來半島南端,全國由新加坡島及附近63個小島組成,地處馬六甲海峽,自古就是東南亞海運咽喉要衝。

圖1:新加坡1999年《新加坡古地圖》郵票

圖2:新加坡1989年《新加坡古地圖》4方連郵票

其歷史可追溯至公元3世紀,當時已有土著人居住,馬來語音譯「蒲羅中」意為「馬來半島末端的島嶼」,很早就有中國人來到這裡。明代鄭和七下西洋時把新加坡稱作「淡馬錫」。14世紀,來自室利佛逝的王子拜里米蘇拉在該區域建立了馬六甲蘇丹王朝。15世紀,西班牙和葡萄牙人在菲律賓、印度等東南亞和南亞一代尋找殖民地和基督教信徒,打破了這裡的寧靜。

1819年,英國不列顛東印度公司雇員史丹福·萊佛士登陸新加坡,並開始管轄該地區。

圖3 :新加坡英國管制時期1953年《伊莉莎白二世女王和史丹福·萊佛士(1781-1826)爵士銅像》郵票

圖4:新加坡1969年《新加坡開埠150周年·票中票:<史丹福·萊佛士爵士>》郵票

1824年,新加坡正式成為英國殖民地,最初隸屬於英屬印度殖民當局管轄。1867年,新加坡升格為海峽殖民地,受英國直接統治。

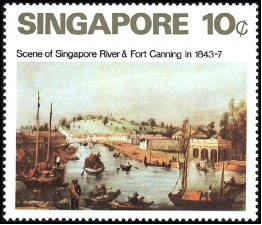

圖5:新加坡1971年《新加坡繪畫· 舍爾 繪》郵票

圖6:新加坡英國管制時期1953年《伊莉莎白二世女王和新加坡河風光》郵票

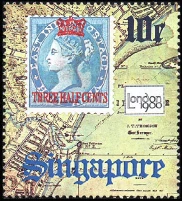

圖7:新加坡1980年《倫敦國際郵展·票中票:海峽殖民地<維多利亞女王>郵票和背景圖:湯遜繪製的新加坡1843年地圖》郵票

隨著蒸汽船的發展以及蘇伊士運河的開通,新加坡成為航行於歐亞之間船隻的重要停泊港口。1870年代前後,當地橡膠種植業發展蓬勃,新加坡也成為全球主要的橡膠出口及加工基地。到19世紀末,新加坡獲得了前所未有的繁榮,經濟的發展也吸引了區域內的移民。

1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,次日,日軍在馬來亞北部的哥打巴魯登陸,很快日軍就占領了整個馬來半島。作為英國在東南亞的政治經濟中心的新加坡,日本必須拿下才能徹底把英國人趕走。這裡是華僑人口密集,也是南洋華僑的抗日運動中心。1942年2月15日,英軍總司令白思華宣布無條件投降,13萬名英國、澳洲、印度等守軍淪為階下囚,這是英國軍史上之最大浩劫。

圖8:日本二戰時期《<哥打巴魯登陸作戰> 鈴木御水 繪》明信片

日本在接管新加坡後將她改名為昭南島。陳嘉庚領導的「南洋華僑籌賑祖國難民總會」曾發動東南亞八百萬華僑,為中國籌集了約合4億餘元國幣的巨額外匯。

圖9:1984年 J106(2-1 、2-2)《陳嘉庚誕生110周年·陳嘉庚像和他的出生地集美學村》郵票

此時落入虎口的新加坡華裔由於先前曾大力援助中國抗日,又組織義勇軍進行過英勇的抵抗,因而遭到日本的忌恨和瘋狂報復。日軍當局在多個地方設立「檢證中心」,他們將所有的「反日分子」約二萬多人中的絕大多數被帶到郊區或偏遠的樟宜、榜鵝海邊予以集體槍殺,剩下則被送到泰國做苦工。日軍還勒索南洋華僑,要華僑交出五千萬元俸納金。山下奉文當時給的理由是:「華僑支持重慶政府抗日,這筆俸納金,是你們向日軍贖罪的買命錢。」 據不完全統計,在日本占領的3年多時間裡約有2萬至5萬名華人慘遭殺害(新加坡大屠殺)。戰後,多個地方相繼發現被屠殺者的遺骸。新加坡中華總商會不忍讓這些骸骨散棄在荒郊野嶺,同年成立了善後委員會,負責探查、發掘和安葬等工作。1945年8月15日,日本無條件投降。9月,英軍回到新加坡,1946年3月軍事管制結束後,海峽殖民地隨之解散。

1946年4月1日,新加坡成為英國直屬殖民地。1953年底,新加坡修改憲法,享有較大的自治權。1959年,新加坡進一步取得了除外交、國防以外的全部內部自治權利,同年5月舉行第一次大選.

圖10:新加坡自治政府1959年《自治紀念·伊莉莎白二世頭像和新加坡的象徵物獅子》郵票

人民行動黨在51個立法議院議席中贏得43席。6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就職,李光耀出任新加坡首任總理。

圖11-12:新加坡自治政府1960年《新加坡邦慶·國旗、4手相握—象徵4個不同種族的團結》2郵票

1961年5月,馬來亞首相東姑阿都拉曼公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、沙撈越和北婆羅洲聯合起來組成聯邦。對此,李光耀決定舉行全民投票,最後71%的人投了贊成票。1963年9月,新加坡脫離了英國的統治正式加入馬來西亞聯邦。

新馬合併後,由於對治國方針的不同的看法,政治上的衝突以及雙邊經濟上的矛盾,新加坡開始和中央政府發生矛盾。特別是1964年9月,由於印尼特務的挑撥離間,新加坡發生了嚴重的種族暴亂,「馬來人至上」的觀念也逐漸走向了舞台的中心。非馬來人的政黨都公開表示反對「種族主義」的信條。當時第一任首相東姑阿都拉曼擔心華人會主宰馬來西亞的政治及經濟環境,他認為,解決兩個族群衝突的最好辦法就是以華人為主體的新加坡獨立出去,以保證馬來族的統治。於是,以巫統為首的執政聯盟在國會緊急通過修改憲法,以126票贊成、0票反對將新加坡驅逐出馬來西亞。

新加坡脫離馬來西亞後,1965年8月9日,建立了新加坡共和國,成為一個有主權、民主和獨立的國家。

圖13:新加坡1967年《共和國成立2周年·遊行方隊(郵票上方漢字:「建立一個強盛有力的新加坡」)》郵票

同年12月22日,尤索夫·賓·伊薩克出任首任總統。

圖14:新加坡1999年《新加坡首任總統尤索夫·賓·伊薩克(1910-1970)》郵票

新加坡建國後,為了在逆境中求得生存,首先尋求國際承認,1965年9月21日加入聯合國。同年10月新加坡加入大英國協。1967年新加坡又協立東協。

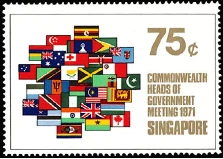

圖15:新加坡1971年《大英國協首腦會議·聯邦各國國旗》郵票

作為一個蕞爾小國,世界對於新加坡是否能繼續存在表示疑問,除了主權糾紛,其它重要的問題包括住房短缺,缺乏土地與天然資源,失業率當時高達12%。新加坡人民為了求存求活,其集體危機感成為經濟奇蹟之原動力,靠著勤奮的打拚,開始一連串的措施來發展工業和經濟。

圖16:新加坡自治政府1962年《自治紀念·工人推動新加坡的發展》郵票

首先制定了適合本國國情的經濟發展戰略,大力發展科學技術和教育事業,重視道德教育,提高勞動者素質,穩定社會秩序。1961年,設立的經濟發展局致力於實行國家經濟發展方針。60年代,大力吸引外資,重視改善工業基礎設施,發展勞動密集型產業。當經濟得到一定發展後,70年代起,大力發展出口工業,積極參與國際市場競爭,促進經濟起飛。為了適應世界高技術迅猛發展形勢,著手進行工業技術升級,建立高技術、高資本和高附加值新興工業企業。新加坡還利用其優越的地理位置,建設機場、港口,很快成為東南亞重要的金融和轉口貿易中心。重點發展的通訊、金融等服務業,使它成為世界著名的外匯交易市場。

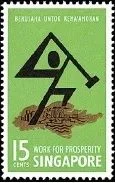

圖17:新加坡1968年《國慶日·勞工「為繁榮而努力」》郵票

雖然新加坡的國內政治上的自由空間逐漸被壓制,經濟上卻取得高速發展,成為當時的「亞洲四小龍」之一。

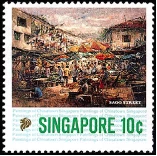

圖18:新加坡1989年《油畫:<新加坡唐人街·牛車水街>》郵票